大阪大学の研究グループは,表面プラズモンポラリトンという光で励起される電子の集団振動を利用して,半導体横型量子ドットへの光子の照射をより効率的に行なうことが可能であることを世界で初めて明らかにした(ニュースリリース)。

大阪大学の研究グループは,表面プラズモンポラリトンという光で励起される電子の集団振動を利用して,半導体横型量子ドットへの光子の照射をより効率的に行なうことが可能であることを世界で初めて明らかにした(ニュースリリース)。

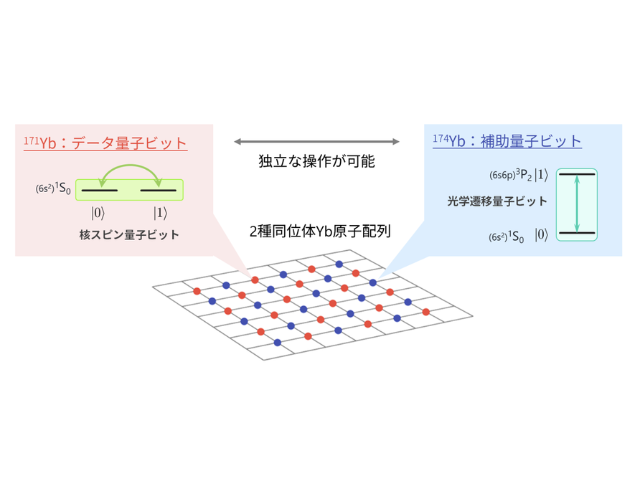

GaAsやSiなど半導体中に形成される2次元電子(極薄のシート状に存在する電子)に対して,表面ゲート電極によってつくられる横型量子ドット中の電子スピンはその高い電気的制御性から,量子コンピューターの量子ビットの有力候補として注目されている。

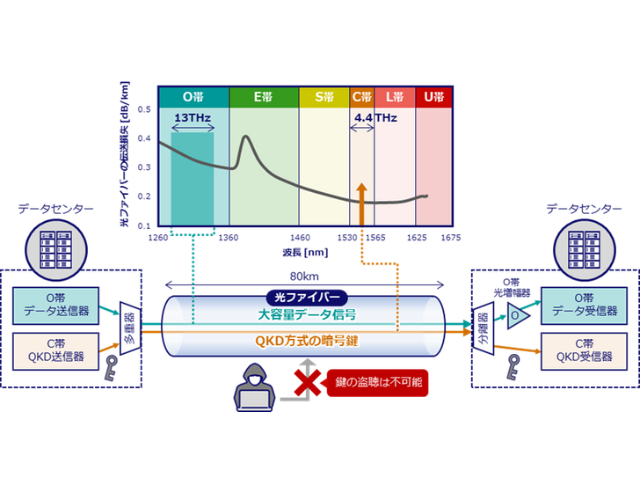

一方,光子は量子通信の量子ビットであり,この量子の間で量子情報を変換できると量子中継が可能となり,絶対に安全な通信や量子インターネットなど将来の量子情報のインフラ構築に貢献する。研究グループは,将来,長距離量子通信の基盤技術となる量子中継器に向け,光子の偏光から電子スピンへ量子情報を変換する研究を推進してきた。

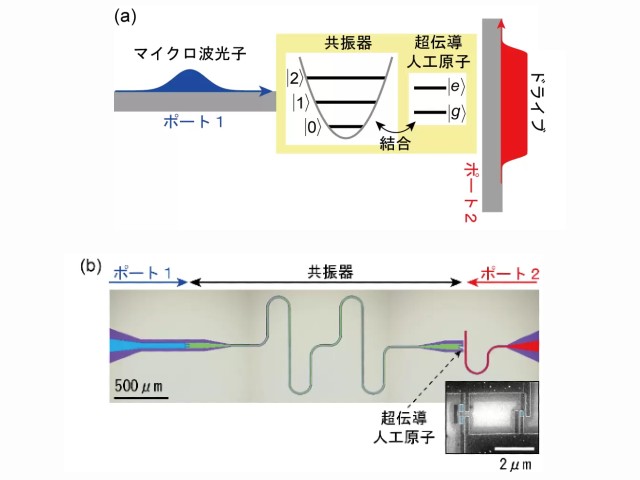

しかし,たった1個の光子を正確にかつ高効率に数百ナノメートル程度の微小な量子ドットへ照射して吸収させることは大変難しく,量子情報の変換効率は10-4~10-5程度(1万回から 10万回光子を照射して1回成功する程度)と低く,高度な原理実証実験と応用を妨げる要因の一つだった。

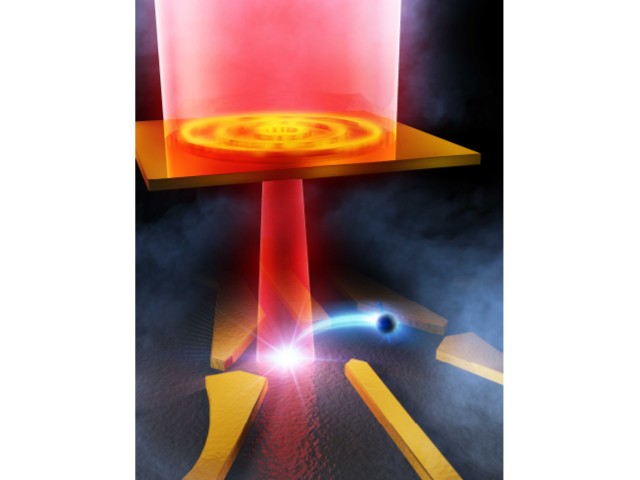

研究グループでは,金属の同心円リング構造を持つ表面プラズモンアンテナを利用して,表面を伝搬するプラズモンモードにより量子ドットよりも大きなサイズに集光された光を効率よく,量子ドット直上の開口部に集光し,量子ドットへ照射する方法を開発した。

これにより従来よりも単一光子からGaAs量子ドット中の単一電子への変換効率が,5~9倍程度改善することを明らかにした。これはナノフォトニック構造を利用して単一光子から単一電子スピンへの量子状態変換において変換効率の向上が可能であることを世界で初めて実証した成果だという。

いまだ変換効率は10-3(千回光子を照射して1回成功する程度)にとどまっているが,今後,高度な量子効果の制御を伴う量子中継基盤技術の原理実証実験の実現や,様々なナノフォトニック構造を利用してさらなる変換効率の改善が期待されるという。

研究グループは今後,表面プラズモンアンテナや別のナノフォトニック構造により光子から電子スピンへの変換効率を改善することにより,量子暗号通信の長距離化や量子ネットワークなど,量子情報の基盤インフラの開発が加速されるとしている。