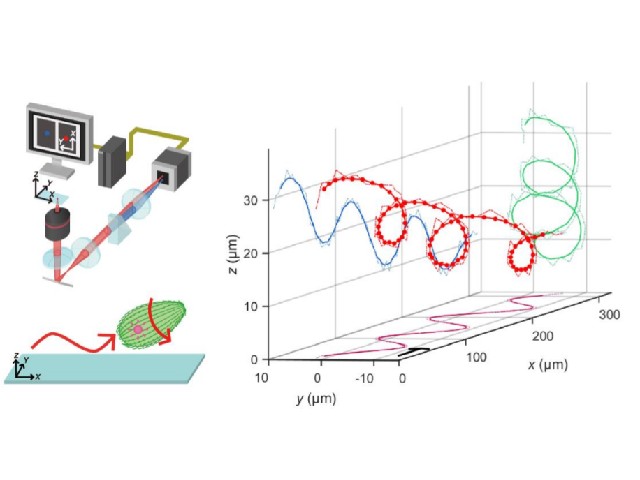

東京大学の研究グループは,独自に開発をしてきた三次元位置検出光学顕微技術を用いて,繊毛虫テトラヒメナが右手系の回転をしながら右螺旋を描くように遊泳していることを定量し,またCa2+刺激により螺旋遊泳パターンが揺らぐことを明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,独自に開発をしてきた三次元位置検出光学顕微技術を用いて,繊毛虫テトラヒメナが右手系の回転をしながら右螺旋を描くように遊泳していることを定量し,またCa2+刺激により螺旋遊泳パターンが揺らぐことを明らかにした(ニュースリリース)。

繊毛虫テトラヒメナはモデル生物として広く扱われてきた。

テトラヒメナの遊泳は,同じ繊毛虫に属する別種のゾウリムシの遊泳と同様,初等・中等教育においてよく取り扱われている題材であり,実際にその細胞を顕微鏡で見てみると螺旋遊泳をしている様子が観察できる。

しかし,その螺旋方向は錯視のように右手回転にも左手回転にも見えてしまい,正確に判別することができない。これは,細胞体が小さく透明であるうえに遊泳が速く,立体的な情報を得ることが難しいためであり,これまでの研究では螺旋方向や細胞自体の回転方向に関する定量的な報告はなされてこなかった。

研究グループは,独自に開発してきた三次元位置検出光学顕微技術を用いて,細胞内に蛍光ビーズを取り込ませたテトラヒメナの遊泳をイメージングし,その軌跡の三次元定量を行なった。その結果,テトラヒメナが右螺旋を描くように遊泳していることを明らかにした。

また,細胞内に2輝点を持つ個体におけるそれぞれの輝点の軌跡に注目することで,右螺旋を描いて遊泳する際に細胞体自体が右回転していることを明らかにした。加えて,繊毛打が逆転するような脱分極性のCa2+刺激を与えて変化した遊泳パターンの三次元イメージングを行ない,後進性の右螺旋遊泳や前進性の左螺旋遊泳といった特殊な遊泳パタ

ーンを示すことを見出した。

この結果から,脱分極性の刺激による繊毛打の方向変化は,順方向・逆方向を完全にスイッチするものというよりはむしろ連続的に変化しうるものであり,繊毛打方向の変化が繊毛虫の遊泳パターンを決定している可能性が示唆されたという。

この研究の結果より,繊毛虫の遊泳パターンは連続的な変化が可能であり,それらは繊毛打の方向によって決定されるものであることが推定された。研究グループは今後,実際の繊毛運動と遊泳パターンの両方をイメージングすることで,一細胞の遊泳メカニズムが明らかにされていくことが考えられるとする。

また,遊泳システムに内在する運動の非対称性を生む原因を探ることで,生命体のあらゆる階層で生存に適したキラリティが選択される仕組みの起源にも迫れる可能性があるとしている。