キヤノンは,同社の超高感度CMOSセンサーを採用した,京都大学岡山天文台のせいめい望遠鏡による新観測システム「TriCCS(トリックス)」が,2021年8月2日より本格稼働すると発表した(ニュースリリース)。

キヤノンは,同社の超高感度CMOSセンサーを採用した,京都大学岡山天文台のせいめい望遠鏡による新観測システム「TriCCS(トリックス)」が,2021年8月2日より本格稼働すると発表した(ニュースリリース)。

2018年に開設された京都大学岡山天文台は,可視光から近赤外領域を観測するせいめい望遠鏡の稼働を2019年2月から開始している。新観測システム「TriCCS」は,高速で複数の波長の光を検出することが可能で,遠く離れた宇宙空間で発生した暗い天体や,光度が急激に変化する天体を観測することを目的としている。

「TriCCS」には,天体の発する光度(光の強さ)の検出器として,同社の35mmフルサイズ超高感度CMOSセンサー「LI3030SAM」(2020年10月発売)などが採用されている。一辺19µmの大きな画素により,0.0005 luxの低照度環境下でも撮影可能な超高感度を実現しながら,画素が大型化すると増える傾向のあるノイズを低減している。また,最大98fpsの高速での撮影ができる。

このセンサーを搭載することで,遠くにある暗い超新星や,明るさの変化が速く撮影が難しい中性子星やブラックホールなどの天体が発する複数の波長の光を同時に観測することができるという。

また,同社の超高感度CMOSセンサーを採用している東京大学木曽観測所の観測システム「トモエゴゼン」との連携により,発見された超新星に対して,数日以内に追究観測を行なうこともできる。

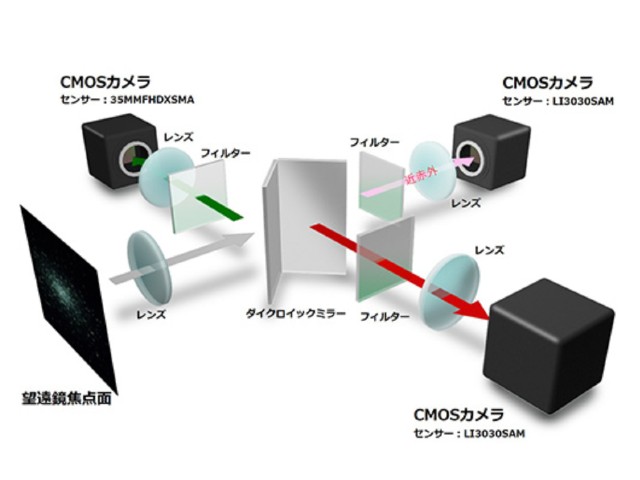

「TriCCS」が光度を検出する仕組みとしては,まず,gバンド,rバンド,iバンド/zバンドの波長の光を選択的に透過・反射できるダイクロイックミラーやフィルターを用いて分光し,3台のカメラに送る。

この際,3台のカメラに搭載された超高感度CMOSセンサーの特長を生かし,それぞれ異なる3つの波長の光で見た画像を高速で同時に取得できるため,天体の微弱かつ短時間の光度変化の検出が可能となったという。

同社は「TriCCS」により,恒星進化の最期の姿である超新星,中性子星やブラックホールなど、科学的に重要な天体の観測ができるようになることで,宇宙と生命の起源の解明に貢献することが期待されるとしている。