アルマ望遠鏡,豪電波望遠鏡ASKAP,ハッブル宇宙望遠鏡(紫外線),NASAの太陽系外惑星探索衛星TESS(可視光),チリ デュポン望遠鏡(可視光)は,2019年5月1日,太陽にもっとも近い星であるプロキシマ・ケンタウリで発生した巨大なフレアを検出した(ニュースリリース)。

アルマ望遠鏡,豪電波望遠鏡ASKAP,ハッブル宇宙望遠鏡(紫外線),NASAの太陽系外惑星探索衛星TESS(可視光),チリ デュポン望遠鏡(可視光)は,2019年5月1日,太陽にもっとも近い星であるプロキシマ・ケンタウリで発生した巨大なフレアを検出した(ニュースリリース)。

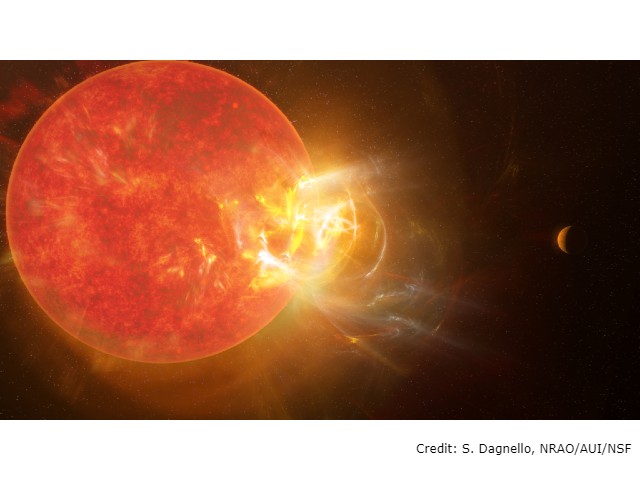

フレアは,星の表面で磁気エネルギーが解放されることによって起きる大爆発。特に,太陽より質量のずっと小さな「赤色矮星」と呼ばれる星ではフレアが頻繁に起きていることが知られており,プロキシマ・ケンタウリもこの赤色矮星に含まれる。

アルマ望遠鏡を使った観測でも,2017年にプロキシマ・ケンタウリのフレアが観測されており,この星のフレアを詳しく調べるため,2019年4月から7月にかけて,世界中と地球周回軌道上の9つの望遠鏡が一斉にプロキシマ・ケンタウリの観測を合計40時間にわたって行なった。

その観測が行なわれていた2019年5月1日,上記の5つの望遠鏡は,プロキシマ・ケンタウリで発生した巨大なフレアを検出した。その継続時間はわずか7秒間だったが,太陽以外の恒星のフレアがこれほど様々な波長で観測されたのは,今回が初めてだった。

その結果,プロキシマ・ケンタウリは,紫外線では数秒の間に14000倍も明るくなった。また,アルマ望遠鏡が観測したミリ波でも,通常の1000倍以上明るくなっていたことがわかった。複数の波長で同時にフレアを観測できたことで,フレア発生時の星表面の磁場の強さや,荷電粒子のエネルギー分布を見積もることができた。

ミリ波の観測から紫外線強度を推測することで,星が周囲の惑星に与える影響を見積もることができるため,フレアで発生する紫外線とミリ波の関係がわかったことも重要な結果となった。

さらに,プロキシマ・ケンタウリとその惑星「プロキシマ・ケンタウリb」との距離は近すぎず遠すぎず,惑星に地球のような大気があれば,惑星表面に水が液体として存在する可能性があるという。プロキシマ・ケンタウリが地球から4.2光年と非常に近い場所にあることから,プロキシマ・ケンタウリbに生命が存在するかどうかが注目を集めている。

しかし,強い紫外線や高エネルギー粒子を放出するフレアは,惑星に大きな影響を与える。太陽で強力なフレアが起きる頻度は1周期に数回だが,プロキシマ・ケンタウリではその影響を少なくとも1日に1回かそれ以上受けているため,もしプロキシマ・ケンタウリの惑星に生命がいたとしたら,地球の生命とはまったく異なる見た目をしているはずだとしている。