東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)を中心とする研究グループが開発を進めている,超広視野多天体分光器PFS(Prime Focus Spectrograph)のプロジェクトでは,装置の一部を使って初めて夜空の観測に成功した(ニュースリリース)。

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)を中心とする研究グループが開発を進めている,超広視野多天体分光器PFS(Prime Focus Spectrograph)のプロジェクトでは,装置の一部を使って初めて夜空の観測に成功した(ニュースリリース)。

PFSは,すばる望遠鏡に取り付けられる次世代主力観測装置の1つで,2023年の本格観測運用開始を目指し開発を進められている。

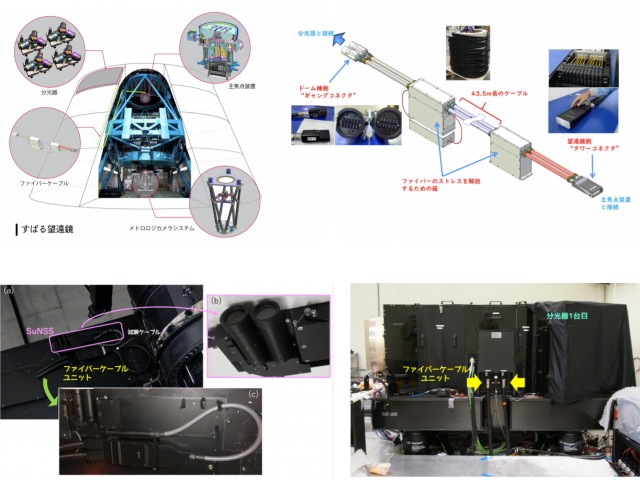

PFSは,すばる望遠鏡の主焦点において光ファイバーを使って天体の光を集める主焦点装置,赤・青・近赤外の3種類のカメラを搭載して380nm~1260nmの波長範囲に及ぶ天体の可視~近赤外線のスペクトルを取得する分光器,焦点面でのファイバーの位置を測定するメトロロジカメラ,そして分光器と主焦点装置をつなぐ全長55mのファイバーケーブルユニットの主に4つの装置から構成される。

この内,ファイバーケーブルユニットは全部で4本あるが,余分なストレスがかからないように,試作ケーブルを通じてストレスを最小化する固定方法を検討した。夜空のスペクトルを調査するための小型望遠鏡 SuNSS(Subaru Night-Sky Spectrograph)をファイバーケーブルユニットで分光器とつなぐことにより,PFSの分光器は夜空のスペクトルを初めて捉えることができた。

分光観測において,大気中のヒドロキシ基OHやオゾンが発する光は「夜光」として地上から観測する天体のスペクトルにノイズとして含まれるが,検出器の特性やノイズの処理をしたり,解析を行なうソフトウェアである「パイプライン」を使って画像を処理するときに,この夜光ノイズを取り除く必要がある。

しかし,夜光の強さは時間とともに変化し,観測する空の場所によっても異なるため,夜光の時間変動や場所による違いがPFSではどのように見えるのか事前に理解しておく必要がある。また,実際のPFS本観測では一部のファイバーを使って夜光を観測しノイズとなるスペクトルを見積もる予定だが,どのファイバーを使ってもこれが正確にできるようにするには,分光器の検出器中の場所に応じた像の特徴を事前に調べておく必要がある。

SuNSSを用いることで,実際に分光器で観測される夜光の状況を再現できるので,今回の成果はパイプライン開発に大きな進展をもたらすという。研究グループは今後,SuNSSのデータを用いて装置の特性調査やソフトウェアの開発を引き続き進めていくとしている。