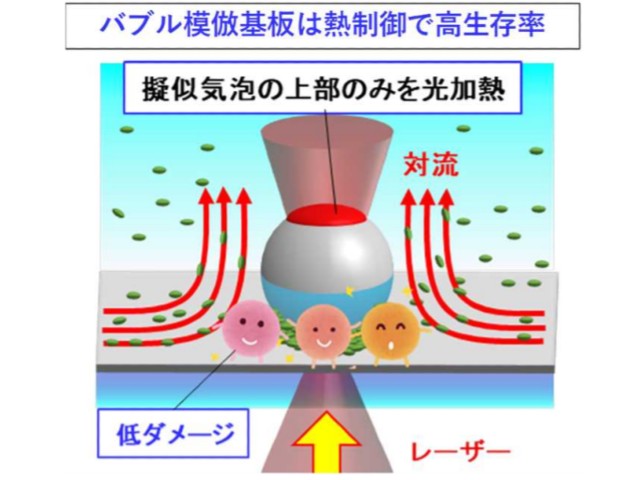

大阪府立大学は,従来の光発熱集合の際に発生する気泡と同程度の大きさである直径100μmのビーズ(擬似気泡)の上部を白金でコーティングしたバブル模倣基板にレーザーを照射することで,レーザーの出力を高めても乳酸菌を生きたまま(95%以上の高生存率を保持)かつ遠隔的に高密度で集積できる新原理を発見した(ニュースリリース)。

大阪府立大学は,従来の光発熱集合の際に発生する気泡と同程度の大きさである直径100μmのビーズ(擬似気泡)の上部を白金でコーティングしたバブル模倣基板にレーザーを照射することで,レーザーの出力を高めても乳酸菌を生きたまま(95%以上の高生存率を保持)かつ遠隔的に高密度で集積できる新原理を発見した(ニュースリリース)。

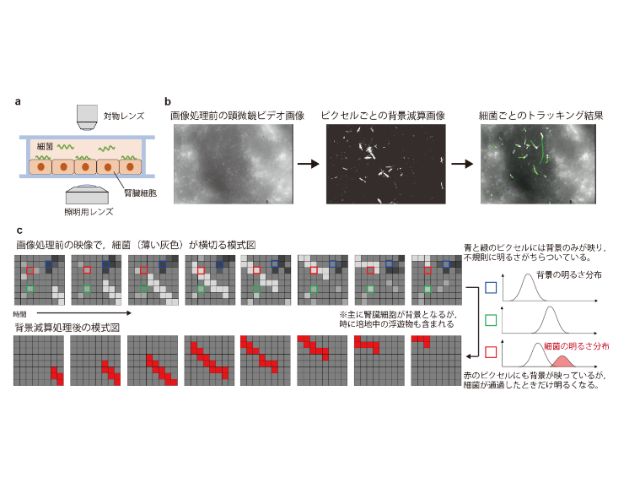

食品中や飲料水中の細菌数の計測や細菌の機能評価には主に培養法が使われていたが,数日単位の長い時間が必要だった。特に,密集した細菌の機能を迅速に評価する方法は,細菌間相互作用を効率的に研究する上で重要な課題だった。

研究は,直径100μmのポリスチレンビーズを擬似気泡として化学的にガラスボトムディッシュに固定し,その上からイオンスパッタにより白金(Pt)薄膜をコーティングしてバブル模倣基板を作製して行なった。乳酸菌の一種を対象とし,生死判定を行なうために全細菌を染色する緑色の蛍光色素と死菌だけを染色する赤色の蛍光色素を用いた。

実験に用いた光学系は,倒立型の顕微鏡で下方からレーザーを直径100μmのビーズの頂上にコートされたPt薄膜にデフォーカスして照射し,15~60mW程度の出力範囲で光濃縮を行なった。また,光発熱効果と対流のシミュレーションによる評価も行なった。

実験結果では,光発熱効果による対流を利用しつつも95%以上の生存率を維持し,数分間で104~105個オーダーの高い集合数を実現した。特に,トラップ領域のサイズのばらつきが少ない固液界面での光濃縮を実現し,300秒間で40000cellsを集積できる高い捕捉性能も示した。

従来の光発熱集合は浮力対流と水平対流に加えて,気泡の発生とその表面でのマランゴニ対流が分散質の輸送における重要なファクターであると考えられてきた。今回,擬似気泡としてのサブミリメートル大のビーズ表面の固液界面ではマランゴニ対流ゼロの極限で物質輸送ができることを示した。

また,バブル模倣基板では熱源とトラップサイトを空間的に分離することでレーザー出力を高めても生体サンプルにダメージを与えず,微生物を高生存率で生きたまま高密度に集めることができたと考えられるという。

この研究成果は,光による生体サンプルへのダメージを極限まで抑制して高濃縮する新原理を発見したもので,迅速・高感度・簡便な細菌・ウイルスなどの微生物検査法の革新につながるものだとしている。