弘前大学と東京大学は,水溶液中にある脂質膜が物と接触している接触界面を,脂質膜に何も手を加えずにナノメートルの分解能で可視化することに成功した(ニュースリリース)。

弘前大学と東京大学は,水溶液中にある脂質膜が物と接触している接触界面を,脂質膜に何も手を加えずにナノメートルの分解能で可視化することに成功した(ニュースリリース)。

脂質膜はわれわれの体を構成している細胞の内外を隔てる細胞膜の主な成分であり,細胞膜は細胞内外の物質のやりとりや細胞同士の接着など,体の機能や形をつくる上で大切な役割を持っている。

細胞が物に接着しているときのすきまは100nm以下と極めて狭いため,脂質膜がどのような状態で物と接触しているか観察することが困難だった。これまでの研究では,光を用いる方法では,蛍光色素を脂質分子などに標識することで接触している状態を計測することができたが,細胞膜に何も手を加えずに接触領域の3次元的な構造を観察することは不可能だった。

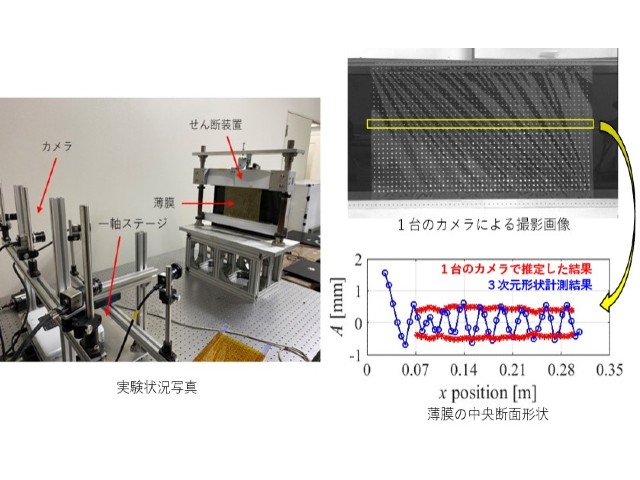

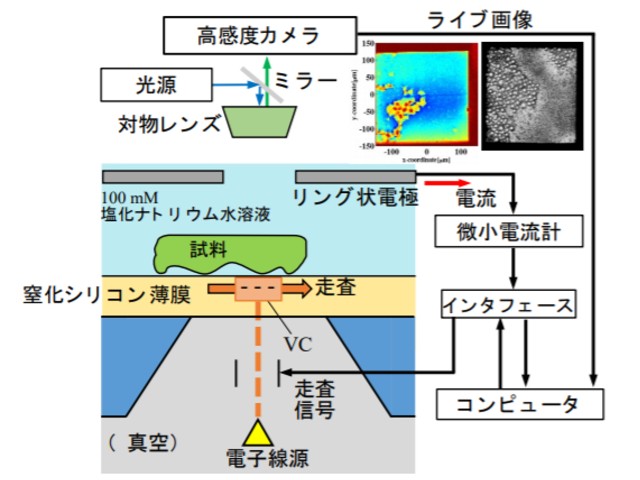

今回,電気化学反応で生じる反応物質の拡散がすきまの厚さにより変わることを利用したバーチャル電極走査電気化学顕微鏡(VC-SECM)を開発。通常の走査電気化学顕微鏡(SECM)では走査プローブ電極を試料の接触領域に入れることができないため,今回,バーチャル電極を走査プローブの代わりに用いた。接触領域にバーチャル電極(VC)を生成することで接触領域の立体構造や脂質膜の状態を観察することに成功した。

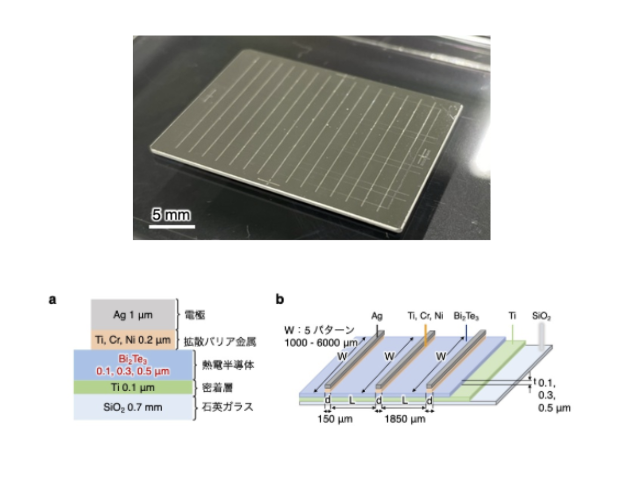

バーチャル電極ディスプレーは,厚さ100nmの窒化シリコン薄膜を電場パターン呈示のディスプレー面にしており,上面に置いた水溶液中の試料の接触領域に対して下面から電子線を走査することで,バーチャル電極を自在な位置に励起し走査できる。バーチャル電極では水溶液中に電気化学反応が生じるが,すきまが狭くなると反応物質の拡散が抑制され電気化学反応による電流が減少するため,この電流の計測からすきまの大きさを推定することができる。

直径15µmのポリスチレン球の球面をバーチャル電極により計測した実験により,1点あたり半径約90nmの領域の立体構造を観察できることを確認した。これを連続して走査することにより,接触界面の3次元的な様子を可視化することにはじめて成功した。また,この技術を使い脂質膜の接触界面を撮影することにも成功した。

今回開発した手法では,脂質分子が接触している細胞膜をそのままの状態で観察することに1歩近づいた。この手法を細胞膜の観察に利用することで,これまで観察が困難であった細胞が物と接着する接触界面の状態を観察することができるようになり,新しい細胞組織工学の研究が加速するとしている。