東北大学と東北大ベンチャーのC&Aは,新しい結晶育成方法であるコア・ヒーティング法の開発に成功した(ニュースリリース)。

東北大学と東北大ベンチャーのC&Aは,新しい結晶育成方法であるコア・ヒーティング法の開発に成功した(ニュースリリース)。

高融点材料の結晶育成では,ルツボを用いないフローティングゾーンメルト法やスカルメルト法が使われるが,これらの方法は,結晶育成までの準備に手間がかかる,多量の原材料と長期の時間が育成にかかる,大量のスペースや電気が必要などの問題点があった。

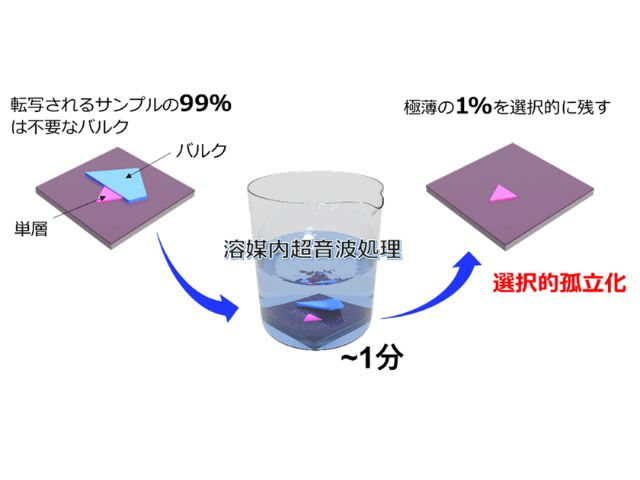

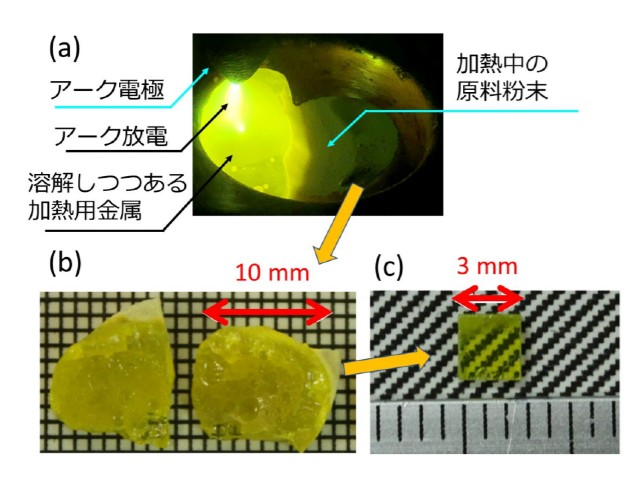

そこで研究グループは,約5,000~15,000℃の超高温と高エネルギー密度が得られるアーク放電を利用して,「熱の種」となる核「コア」となる金属などを溶かし,その熱で目的の原料粉末を溶かして,徐冷により結晶を育成するコア・ヒーティング法(Core Heating,CH法)を開発した。

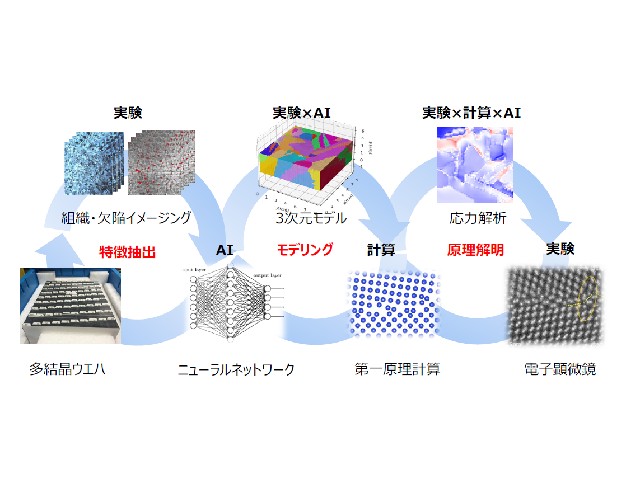

研究では,従来の方法でも育成が可能な融点(1970℃)を持つY3Al5O12(YAG)結晶について,CH法と従来法の両方で結晶を育成し,その性能を比較した。比較する従来法は,ルツボを用いた高速材料探索の方法として,2300℃程度未満の融点を持つ材料の開発に用いられるマイクロ引き下げ法とした。

今回,シンチレータ材料としての発光を見るために,発光をもたらすCe元素を微量添加したYAG結晶を育成した。その結果,CH法も透明な結晶を従来法と同じく得ることができた。また,X線を使って,結晶構造(結晶相)や結晶を構成する元素の組成比が設計通り(仕込み組成通り)であることを確認した。

シンチレータ素子として加工後に,放射線を応答させて,そこからの発光波長,発光量,蛍光寿命などの評価を行なったところ,発光ピークはどちらも550nm程度で,発光強度もほとんど差がないことが分かった。

CH法で育成した結晶では,蛍光寿命など,一部の発光特性については,従来法よりも性能が落ちること(異なること)も分かった。しかし光学材料の探索段階では,育成した結晶の特性が多少落ちても,育成時間が短く,ある程度の特性を持つ結晶の育成ができるCH法は,材料探索の方法として十分活躍できることが分かった。

さらに,ルツボを用いないことから,従来の結晶育成法でも作れる材料についても,ルツボのコスト削減,ルツボから溶け出す・揮発して結晶サンプルに混入して不純物となることを抑えることも期待できるという。

この検証を受け,研究グループは現在,2400℃を超える融点をもつ新規材料についても探索を進めており,複数の結晶材料の育成に成功しているという。今後,高融点材料というフロンティア領域を開拓し,社会実装可能な高機能材料の開発が期待できるとしている。