京都大学と京セラは,機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を使って映像酔い前後での脳機能ネットワーク(脳の領域間の機能的な関連度合い)を調べたところ,回復している最中に増加する結合を発見した(ニュースリリース)。

京都大学と京セラは,機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を使って映像酔い前後での脳機能ネットワーク(脳の領域間の機能的な関連度合い)を調べたところ,回復している最中に増加する結合を発見した(ニュースリリース)。

映像を観ていて起きる「映像酔い」は,オンライン会議システムやVRシステムなどの高臨場感映像の視聴においてもリスクとして問題となっている。

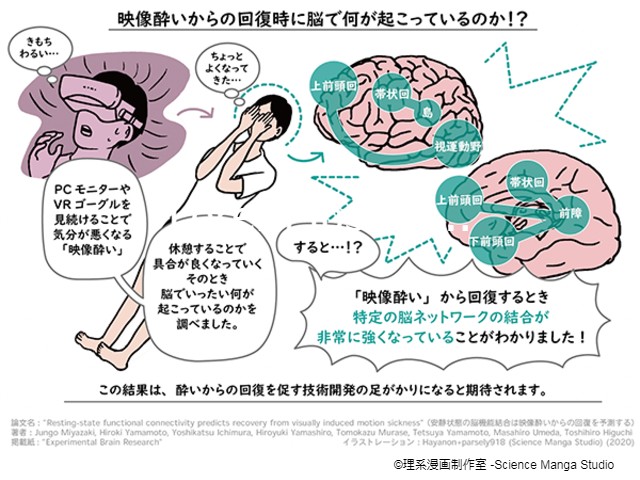

映像酔いが起きる詳しいメカニズムは分かっていないが,脳のなかで視覚,前庭感覚(平衡感覚),体性感覚といった感覚情報が相互作用する過程で,何らかの異常が生じることが原因と考えられている。映像酔いが起きる過程の脳のふるまいについては,fMRIなどを使って調べられてきたが,映像酔いから回復する過程については何も分かっていなかった。

映像酔いの回復過程を明らかにすることは,回復を促進する方法を考えるうえで有用であると同時に,映像酔いのメカニズムの理解を深めるうえで重要となる。研究グループは今回,映像酔いから回復している最中の脳活動をfMRIによって調べた。

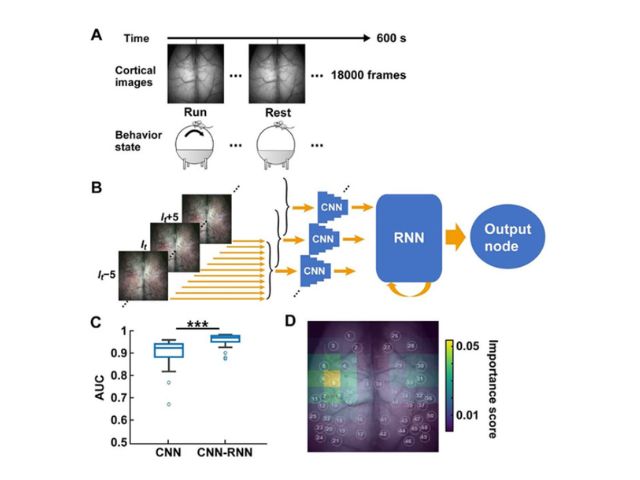

研究では被験者に,酔いにくい動画(非酔動画)と映像酔いしやすい動画(酔動画)を順番に見せた。各動画の前後,3回の安静期間を設け,映像酔いした参加者は酔動画直後の安静期間のあいだに回復した。

この回復している安静な状態と,酔う前の映像酔いとは何ら関係のない2回の安静な状態とのあいだで脳のふるまいを比較した。映像酔いではないが,過去の研究で,身体的・心理的ストレスにさらされた状態の脳では,特定の脳領域間の機能結合が変化していることが報告されており,研究でもこの脳機能結合を調べた。

その結果,映像酔いから回復しているあいだ,島,帯状回,視覚野,海馬傍回といった特定の脳ネットワークの結合が非常に強くなっていることを発見した。これらの脳領域は,自分の体調を意識するときに働くほか,視覚情報の処理 ・記憶に関与することが報告されている。

したがって,発見した映像酔いからの回復過程における脳機能結合の増加は,映像酔いの不快感が和らいでいく自分自身の心身状態への自覚や,映像酔いへの「馴れ」につながる視覚情報処理回路や記憶回路の可塑的変化を反映しているのかもしれないという。

今回の研究成果は,自動運転時代・withコロナ社会で予想される車酔い・映像酔いのリスク増加に対し,その回復を促進する技術開発につながることが期待される。より本質的には,映像酔い・車酔いを未然に抑止することが重要であり,研究グループは,今後はこれを実現する技術開発に取り組むとしている。