東京大学大学は,変動する光環境における植物葉内のCO2輸送の挙動を世界に先駆けて明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学大学は,変動する光環境における植物葉内のCO2輸送の挙動を世界に先駆けて明らかにした(ニュースリリース)。

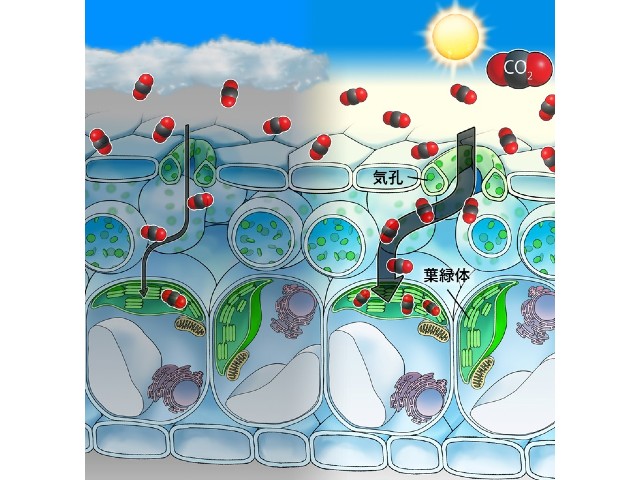

光エネルギーを用いてCO2から糖やデンプンを作り出す光合成は,植物の成長の根幹となる。光合成の速度は葉に当たる光が強くなると上昇するが,光が弱い状態から急に強い状態に変化した場合,すぐには最大の速度に到達せず緩やかに上昇することが知られている。

この光合成速度が緩やかに上昇する過程で何が起きているのかを明らかにすることは,光の強さが絶えず変化する野外環境における植物の成長を理解するうえで不可欠となる。

研究ではモデル植物であるシロイヌナズナとタバコを対象に,ガス交換測定装置とレーザーガス分析計を組み合わせて変動光環境における葉肉コンダクタンスの挙動を解析した。

その結果,暗黒から強光条件への変化に応じて気孔コンダクタンス(気孔を介した大気から葉内へのCO2輸送の効率)と葉肉コンダクタンス(葉内の細胞間の隙間から細胞内にある葉緑体までのCO2輸送の効率)は緩やかに上昇し,最終的に一定状態に達するという誘導反応を示すことが明らかとなった。また,この誘導反応の速度は照射する光の強さに依存しなかった。

次いで,強光照射後に異なる長さの暗黒条件に順応させた後に再び強光を照射し,気孔コンダクタンスと葉肉コンダクタンスの誘導反応を解析した。気孔コンダクタンスと葉肉コンダクタンスが光照射により一度誘導されると,その後に起こる誘導はより速く完了することが明らかとなった。

一方,直前の暗黒条件が長いほど誘導反応に要する時間は長くなり,一定以上の暗黒条件に順応することでその誘導状態は解消されることが示唆された。

最後に,光合成の生化学的および数理モデルを用いて,光合成誘導を制御する要因を解析した。その結果,光合成誘導は気孔コンダクタンスあるいは電子伝達の活性に強く制限されるが,葉肉コンダクタンスによる制限は比較的小さいことが示された。以上から,迅速な気孔の開口や電子伝達の活性化が,野外環境にある植物の光合成応答の改良に向けた鍵になることが示唆された。

この研究で得られた成果は,変動する光環境にある植物の光合成を制御するメカニズムを新たな側面から明らかにした点で植物生理学的に重要な知見となるという。将来的にはこの知見に基づき,野外環境にある作物の生産性を高める育種や生態系スケールのCO2動態を高精度に予測するモデルの開発が可能になるなど,多分野での発展が期待されるとしている。