京都大学は,SiC(シリコンカーバイド)半導体で問題になっていた欠陥(半導体の不完全性)を環境に優しい手法で大幅に低減し,SiCトランジスタの性能を2倍に向上することに成功した(ニュースリリース)。

近年,Siよりも性質の優れたSiCによるトランジスタの実用化が始まった。しかしSiCトランジスタの心臓部となる酸化膜とSiCの境界部分(界面)に多くの欠陥が存在し,SiC本来の性能を全く発揮できない状況がいていた。また,従来はこの欠陥を低減するために猛毒ガス(一酸化窒素)を使う必要があった。

今回研究グループは,「SiCを酸化せずに良質の酸化膜を形成すること」,「⼀酸化窒素(NO)から脱却すること」に着⽬して研究を⾏ない,以下の3点が⽋陥低減とSiCトランジスタの性能向上に有効であることを発⾒した。

①SiCウエハー製造やトランジスタ製造の⼯程における,SiC表⾯の酸化(+薬液による酸化膜の除去)の過程でSiC表⾯近傍に⾼密度の⽋陥が導⼊されることが分かり,酸化膜を形成する前にこれを⽔素エッチングで除去することが重要であることを⾒出した。

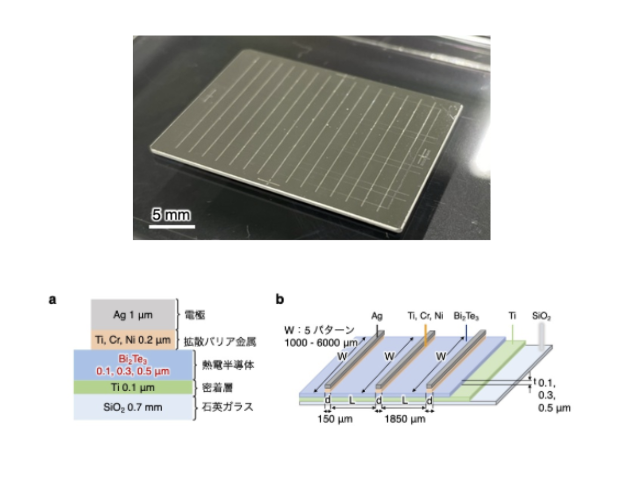

②上記により⾼品質SiC表⾯を形成しても,SiCの酸化により酸化膜(SiO2膜)を形成すると,新たに⾼密度の⽋陥が発⽣することを確認した。この問題を解決するために,酸化膜(薄膜)をSiC表⾯に堆積する⼿法により良質の酸化膜を形成した。

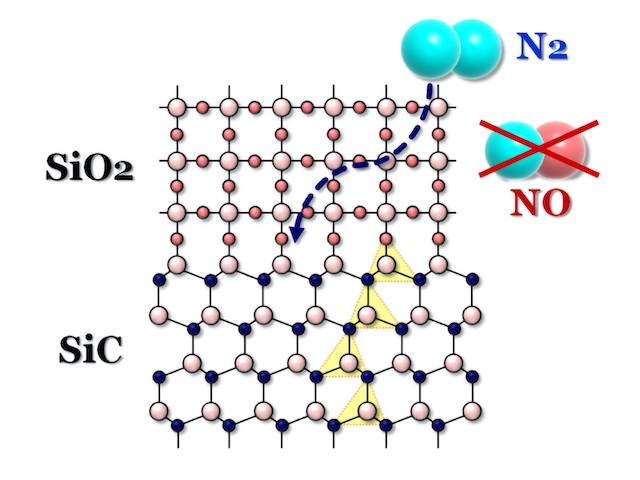

③最後に,従来⼿法である⼀酸化窒素(NO)による界⾯窒化処理ではなく,⼤気中に多量に存在する窒素ガスを⽤いて界⾯窒化を⾏なうと,酸化膜とSiC界⾯の⽋陥が⼤幅に減少することを発⾒した。

この⼿法を⽤いてSiCトランジスタを試作したところ,n型トランジスタの性能で2倍,p型トランジスタで1.5倍の性能向上に成功したという。

今回,猛毒ガスを⼀切使⽤することなく,従来の世界標準(現在のベスト)に⽐べて,界⾯⽋陥を約5分の1に低減し,トランジスタ性能については2倍の⾼性能化を達成した。なお,この研究では系統的な多くの実験を⾏ない,わずかでもSiC半導体表⾯を酸化した場合には,このような⾼品質の界⾯を形成できないことを確認したとする。

今回,上記①〜③のいずれか⼀つでも⽋けると⾼品質界⾯が得られないことを実証し,この分野20年に亘る技術課題を解決するブレークスルーを達成した。この研究成果を電⼒⽤SiCトランジスタ(MOSFET)に適⽤すれば,チップ⾯積縮⼩による低コスト化と信頼性の向上を達成することができるとしている。