東京農工大学と茨城大学は,インド型イネ品種タカナリについて,1日を通じた積算光合成量がコシヒカリに比べて大きく,また高CO2濃度条件下ではさらに大きくなることを明らかにした(ニュースリリース)。

東京農工大学と茨城大学は,インド型イネ品種タカナリについて,1日を通じた積算光合成量がコシヒカリに比べて大きく,また高CO2濃度条件下ではさらに大きくなることを明らかにした(ニュースリリース)。

圃場環境においては,気象条件から作物の葉に届く太陽光の強さは数秒から数分の単位で大きく変化し,葉の光合成速度も1日の間に大きく変動する。したがって,作物収量の向上のために,圃場環境下における光合成速度の積算値(積算光合成量)を高めることが求められているが,積算光合成量を直接評価することは難しく,この増加を目的とした育種改良は行なわれていない。

日本のイネの中でトップクラスの収量を示すインド型品種タカナリは,光が安定している条件での葉の光合成速度がイネのなかで最も高い。一方,光が大きく変動する圃

場環境下については調べられていなかった。また,大気中のCO2濃度は今後さらに上昇することが予想されているが,そのような環境でも高い光合成速度を示すのであれば,将来の育種母本として役に立つ。

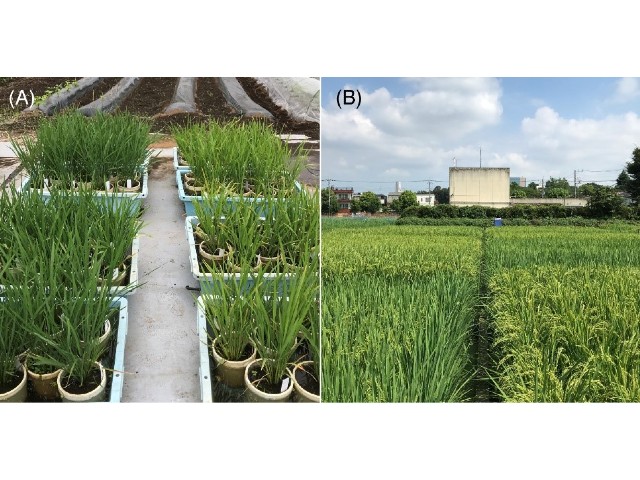

研究ではまず,コシヒカリとタカナリを,ポットおよび水田圃場において栽培した。圃場における光環境を実験室内で再現するため,圃場で測定した日の出から日没までの日射量データを光合成測定装置にプログラムし,10秒間隔の光変動環境をLED照明によって作り出した。さらにクロロフィル蛍光装置により,水田圃場に生育したイネの葉の1日を通じた電子伝達速度の変動を評価した。

LED照明によって圃場光環境を再現したときの光合成速度は,どちらのCO2濃度条件においてもタカナリがコシヒカリよりも常に高い値を示し,さらに現在のCO2濃度(=400ppm)のときよりも高CO2濃度(=800ppm)の方が,2品種間の一日を通じた光合成積算量の差が大きくなった。また実際の水田圃場で測定した電子伝達速度も一日を通じてタカナリが高い値を示した。

すなわち,タカナリは光が一定の条件下だけでなく,光が大きく変動する圃場環境においても光のエネルギーを効率的に光合成に利用しており,さらにその効率は将来の高CO2環境でいっそう高まることが示された。さらに,タカナリは葉の窒素含量に対する積算光合成量が大きく,少ない肥料でも高い積算光合成量を発揮する品種であることもわかった。

研究グループは,タカナリをコシヒカリなど一般的な食用品種と交配し,選抜することで,日本のイネの積算光合成量,収量を高めることができる可能性があり,また高い光合成速度に関わるゲノム領域や遺伝子が解明されれば,品種育成の効率をいっそう高められる可能性があるとしている。