東京大学,理化学研究所(理研)の研究グループは,反強磁性体中において,幻の粒子「ワイル粒子」の電気的制御に成功し,ワイル粒子の作る巨大電圧信号を利用した不揮発性メモリの動作原理を実証した(ニュースリリース)。

東京大学,理化学研究所(理研)の研究グループは,反強磁性体中において,幻の粒子「ワイル粒子」の電気的制御に成功し,ワイル粒子の作る巨大電圧信号を利用した不揮発性メモリの動作原理を実証した(ニュースリリース)。

反強磁性体は強磁性体に比べてスピンの応答速度が2~3桁速く,漏れ磁場の影響がないため,5G世代の磁気メモリ材料として期待を集めている。しかし,反強磁性体では,隣接する原子のスピンが互いに打ち消しあう反強磁性秩序を形成するため,磁化がほとんどなく,磁化の向きを用いた情報の書き込み・読み出しは難しいと考えられていた。

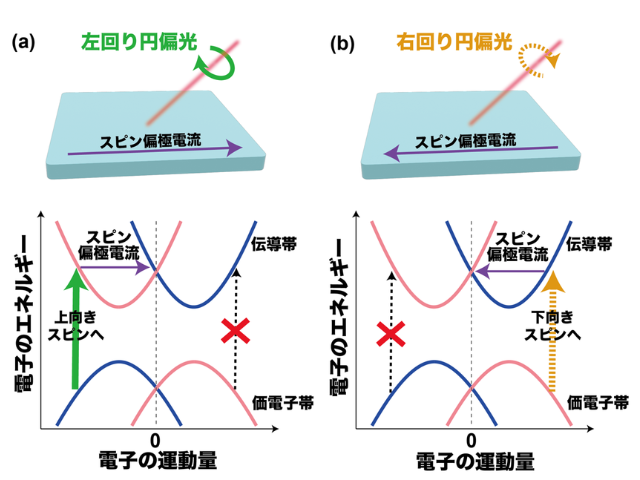

一方,ワイル反強磁性体では磁化の代わりに仮想磁場の向き,すなわちワイル粒子の運動量空間での分布による情報の記憶が可能であり,大きな磁化を示す強磁性体に制限されない磁気メモリ材料の開発が可能となる。

一方で,ワイル磁性体では,ワイル粒子を磁場で制御する手法は報告されていたものの,磁気メモリを作製する際に必要となる電流での制御手法は発見されておらず,新たな情報の書き込み手法の開発が強く望まれていた。

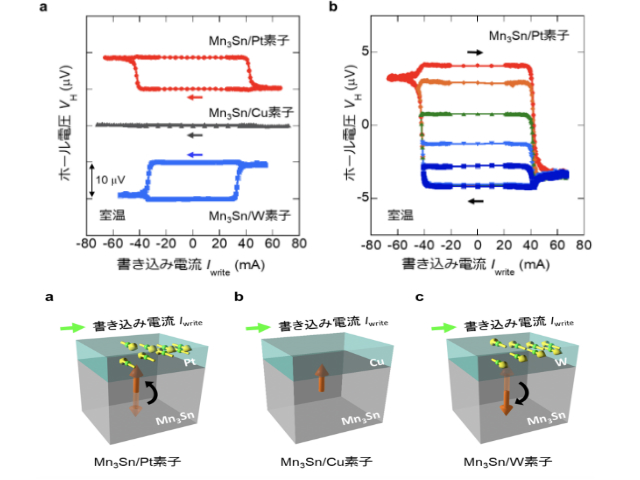

研究では,ワイル反強磁性体Mn3Snと非磁性金属 PtやW,銅(Cu)との多層膜からなるホール抵抗測定用の素子をシリコン基板上に作製し,PtとWを用いた素子では外部電流によりホール電圧の反転が起きること,PtとWを用いた素子では電圧の反転が逆符号であること,Cuを用いた素子では反転が起きないこと,を確認した。

この結果は,素子に電流を流すことで重金属層に生じるスピン流が,Mn3Snの持つワイル点の位置分布とその仮想磁場に由来したホール電圧を反転していることを示しており,従来の強磁性体からなる磁気メモリ素子で用いられているスピン軌道トルク磁化反転と同様の手法でワイル反強磁性体への情報の書き込みができるということになる。

また,書き込み電流の大きさを変えることで反転するホール電圧の大きさをアナログ的に制御可能であることも確認した。この結果は,従来の計算システムで用いられている「0」と「1」の2つの情報単位だけでなく,3つ,あるいは,それ以上の情報を一つの素子で書き込み・読み出しできることを示している。

研究グループでは今後,ビヨンド5G世代の磁気メモリ材料として,反強磁性体で期待されている超高速駆動・超高密度の不揮発性メモリの実現にむけた研究が期待される成果だとしている。