横浜国立大学,横浜市立大学の研究グループは,新生児用ウェアラブルデバイスのためのマルチバイタルセンサーを開発した(ニュースリリース)。

横浜国立大学,横浜市立大学の研究グループは,新生児用ウェアラブルデバイスのためのマルチバイタルセンサーを開発した(ニュースリリース)。

新生児は自ら症状を訴えることができないため,対応が遅れることも珍しくない。そのため,持続的に生体情報を獲得するための様々な機器が開発されてきた。

とりわけ,ウェアラブル端末を用いたアプローチは,非侵襲的で望ましいものだが,新生児の皮膚は非常にもろく,柔らかいため,愛護的で持続使用可能な,次世代のインターフェースの開発が必要不可欠となる。

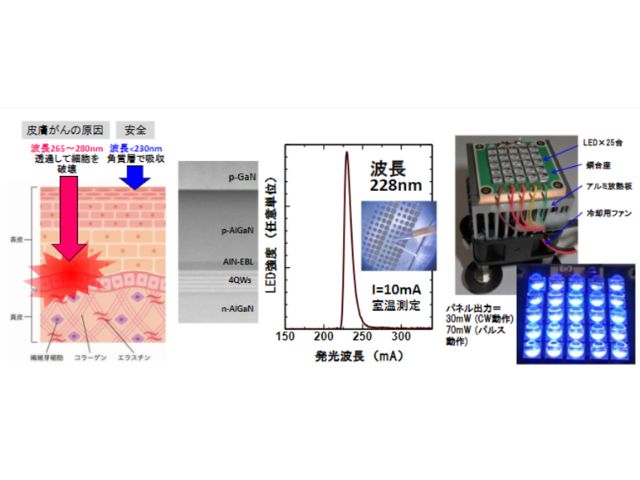

そのような新生児における重要なバイタルサインは脈拍,経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2),黄疸度の度合いを示すビリルビンとなる。現在,脈拍,SpO2に関しては有線による常時計測を行なうことができる。また,ビリルビンに関しては光学式ハンディデバイスでの計測が用いられている。

しかし,それぞれが単独での計測であり,医療従事者の利用観点から考えると新生児に対してアクセスしやすくかつ無線で経時計測が可能なデバイスが必要となる。小型,ウェアラブル,個人で購入可能な脈拍,SpO2,ビリルビン濃度測定デバイスが実現すれば,新生児の入院日数を短くし,患者の金銭的負担と医師・看護師の負担を軽減することができる。

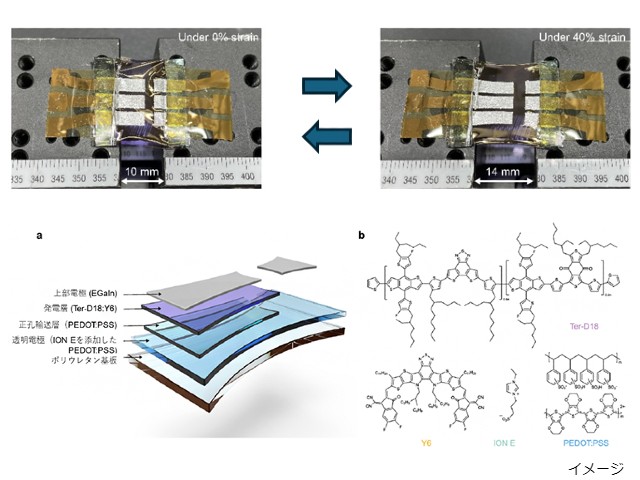

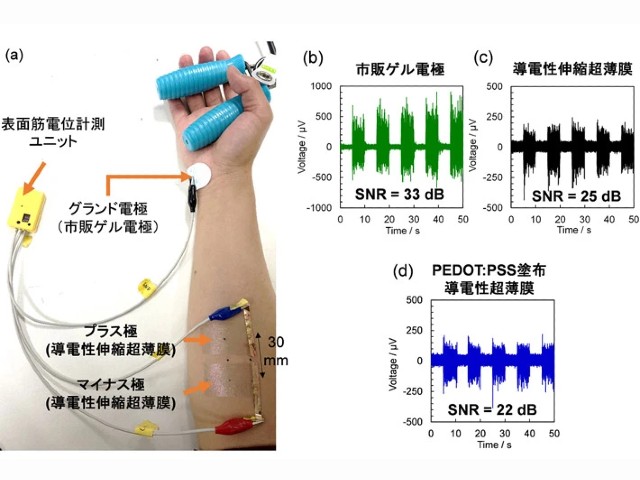

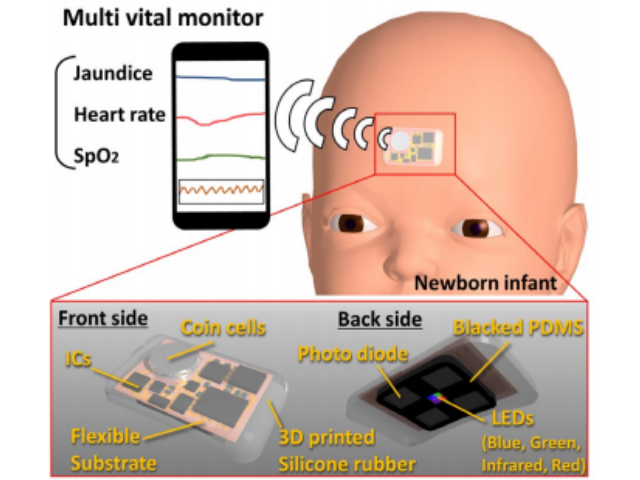

そこでこの研究では,ゴム材料などの柔軟な材料を新生児とデバイスのインターフェースに用いることによって新生児の負担が小さく,高密着に装着できるウェアラブル型マルチバイタルセンサーを開発した。

2019年1月に発表した黄疸に加えて今回新たにSpO2,脈拍の同時計測の可能性を導き出し,Bluetoothを介してスマートフォンやタブレット端末で新生児の体調を経時的に確認することが可能となった。

研究グループは,微細加工技術を用いて柔らかい基板上にLED,フォトダイオード(PD),IC,Bluetooth素子を載せた回路を作製した。その回路を,生体適合性が高く柔軟なシリコーンゴム材料の中に封入することにより,非常に柔軟なデバイスを開発した。

そして出生0~5日後の新生児に対して,作製したデバイスによる測定結果と,従来から用いられている各種バイタルサイン計測デバイスによる検査の結果を比較し,相関があることを確認した。

今後は更に心電や呼吸など他のバイタルサインの計測と連動して,包括的に新生児の様々なバイタルサインを計測できるウェアラブルセンサーを開発していくとしている。