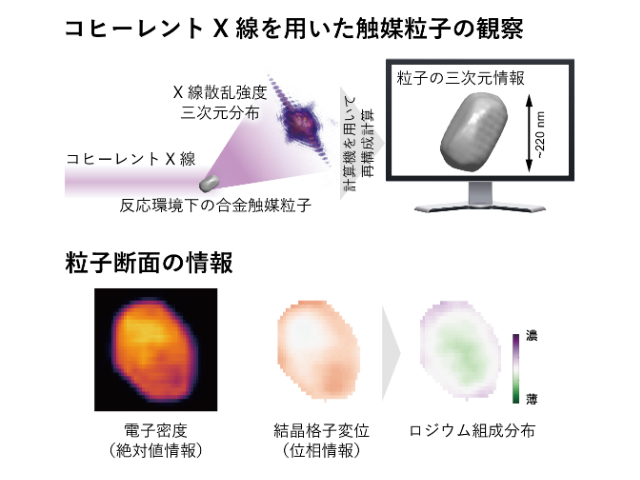

東北大学,米Argonne国立研究所,独電子シンクロトロン研究所,独Hamburg大学,露National Research Nuclear大学の研究グループは,物質透過能と高分解能を両立するX線を用いた,ブラッグコヒーレント回折イメージング(BCDI)法を用いることで,微小粒子内の組成分布とその変化をリアルタイムで観察することに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

東北大学,米Argonne国立研究所,独電子シンクロトロン研究所,独Hamburg大学,露National Research Nuclear大学の研究グループは,物質透過能と高分解能を両立するX線を用いた,ブラッグコヒーレント回折イメージング(BCDI)法を用いることで,微小粒子内の組成分布とその変化をリアルタイムで観察することに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

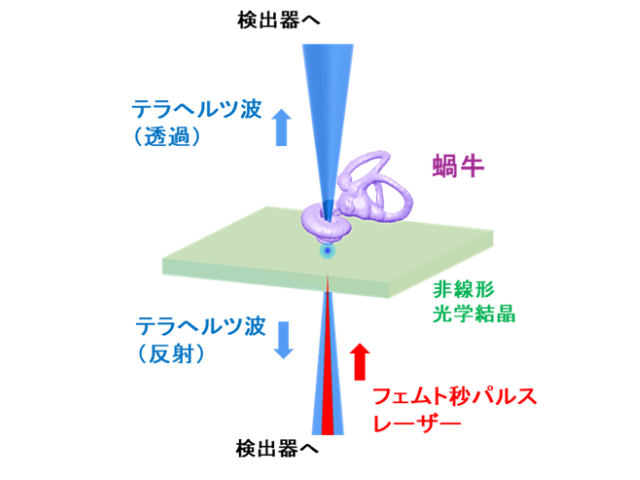

この研究で用いたBCDI法は,短い波長を有するX線の高い空間分解能を利用した,レンズを用いないX線顕微法の一種となる。この手法では,レーザーのように非常に並行性と単色性の高い「コヒーレント」な放射光3X線を用いて,測定対象とする粒子からのブラッグ回折とその周囲に広がるスペックルパターンを測定する。

次に,測定データを基に光学顕微鏡のレンズに相当する演算を,計算機を用いて代わりに行なうことで,測定した回折強度分布から,粒子の電子密度の三次元分布を計算機内で再構成する。

この手法では,X線の高い透過能に加え,試料の微小な回転(およそ1~2度程度)で試料の三次元像が得られることから,この研究で対象とした触媒粒子を始めとする結晶性試料のその場観察に適している。

BCDIではX線散乱強度の観察に,結晶格子の変位に敏感なブラッグ回折を用いるため,得られる電子密度分布は本来の単純な実数ではなく,位相として結晶格子の変位情報を含む複素数となる。複素電子密度の絶対値として与えられる電子密度分布からは,原理的には原子番号の異なる元素の組成分布を取得できる可能性がある。

しかし実際には,ブラッグ回折を通じて得られる電子密度分布には結晶格子の「乱れ」も影響するため,電子密度分布のみからは直接的に組成分布を決定することは困難だった。

そこでこの研究では,BCDIで得られる電子密度分布の位相情報に着目した。位相情報は格子の変位を反映するため,そこから粒子内の格子定数分布がわかる。さらに,ベガード則として知られる,格子定数と組成の関係を用いることで,粒子内部の組成分布が推定できる。

以上のような測定を昇温した白金・ロジウム合金粒子に対して,酸化・還元環境下で行なうことで,粒子内における組成分布変化のリアルタイムな観察を行なった。

その結果,触媒反応が起こりやすい酸化還元環境や温度下に置くと,そうした外部環境の変化に応じて粒子内の組成分布が様々に変化すること(例えば,酸化環境では粒子表面近傍のロジウム組成の希薄化が顕著になるなど)が明らかとなったという。