東京大学の研究グループは,1つのレーザーを用いて赤外吸収スペクトルとラマン散乱スペクトルを同時に計測できる分光法「相補振動分光法(Complementary vibrational spectroscopy)」の開発に成功した(ニュースリリース)。

赤外分光法とラマン分光法は,分子の振動分光スペクトルを利用して,分子の種類や状態を計測する化学分析法。赤外吸収とラマン散乱から得られる分子振動の情報は互いに相補的であるため,分子の振動情報を余すことなく取得するためには,赤外吸収スペクトルとラマン散乱スペクトルの両方を計測する必要がある。

しかし,赤外分光とラマン分光は計測に用いる光の波長領域が大きく異なるため,これまでは個別の計測システムを用いて,各々独立して計測する必要があった。そのため,試料の同じ箇所の計測を同時に行なうことは困難だった。

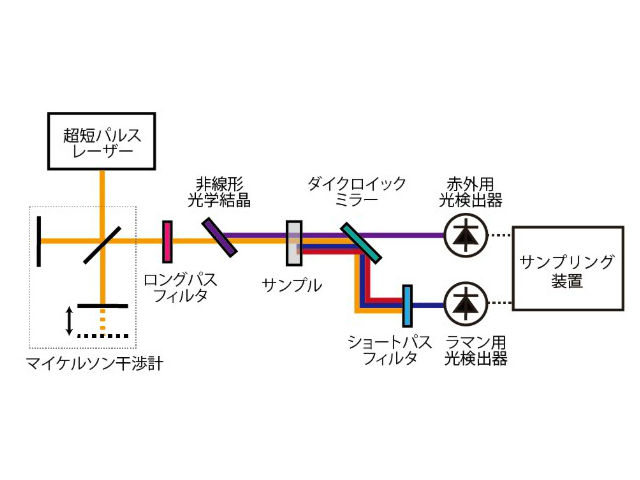

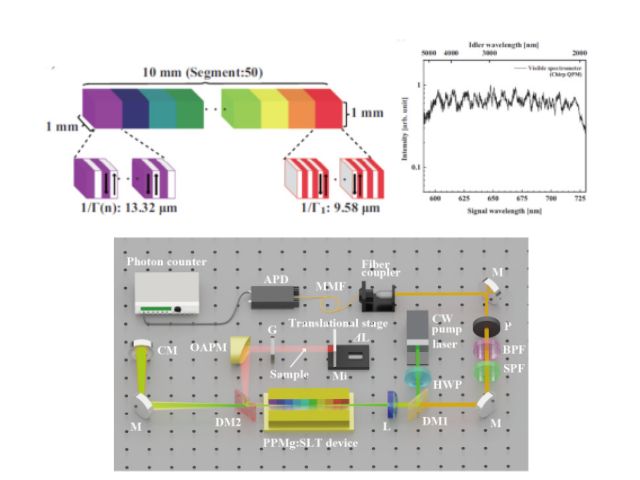

今回開発した相補振動分光法は,超短パルスレーザーの光をサンプルに照射して非線形ラマン散乱を発生させ,生じたラマン散乱光をラマン用光検出器で検出する。一方,サンプル前に配置された非線形光学結晶で赤外光を発生させ,サンプルを通過した赤外光を赤外用光検出器で検出する。

マイケルソン干渉計のアームを掃引しながら各検出器の信号をサンプリングすることで,各フーリエ変換分光のデータ収録を同時に行なうというもの。

これまでの研究では,超短パルスレーザーを用いたフーリエ変換分光法によりラマン分光を実現していたが,今回の研究では,新たに非線形光学結晶を用いて赤外分光も可能にすることができた。これにより,1つのレーザー光源による同時計測システムが実現した。

この測定を検証する実験として,液体トルエンを試料として用い,その赤外吸収スペクトルとラマン散乱スペクトルの同時取得を行なったところ,従来の赤外分光計およびラマン分光計で個別に計測したスペクトルと同じ形状であったことから,相補振動分光法を用いた測定に成功したことを確認できた。

今回の相補振動分光法に対して,デュアルコム分光法や位相制御フーリエ変換分光法などの最新のフーリエ変換分光技術を組み合わせれば,10kHz以上の高いスペクトル取得レートで測定することができるという。

研究グループは,これまで赤外吸収スペクトルとラマン散乱スペクトルは別々に計測するものであると認識されてきたが,今回開発した相補振動分光法はこの前提を覆すもので,今後,さまざまな分野で有効な化学分析手法として利用されることが期待できるとしている。