東京大学,大阪大学,独マックスプランク固体研究所,イスラエルのホロン工科大学,ワイツマン科学研究所は,2次元物質遷移金属カルコゲナイドの結晶構造対称性を制御することで,大きな光起電力効果が出現することを明らかにした(ニュースリリース)。

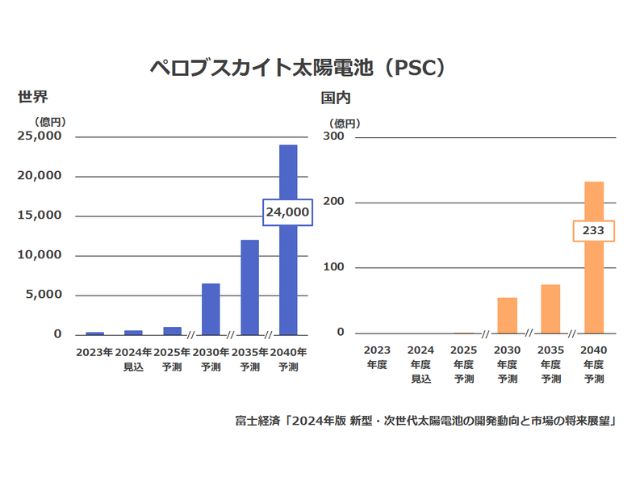

従来の太陽電池にはp-n接合等の界面で発生する光起電力効果が用いられてきたが,界面における光起電力の効率が30%前後に達し,理論限界に近付きつつある。

一方,界面を形成しなくても結晶構造そのものにおける反転対称性が破れていれば光起電力が発生し得る。この現象は界面と区別するためにバルク光起電力効果(Bulk photovoltaic effect,BPVE)と呼ばれ,強誘電体BaTiO3等で半世紀以上前から知られている。しかし変換効率が非常に小さいためBPVEを用いた太陽電池はまだ実用化されていない。

研究グループは代表的な2次元物質として知られる遷移金属カルコゲナイドの1つ,二硫化タングステン(WS2)に着目した。

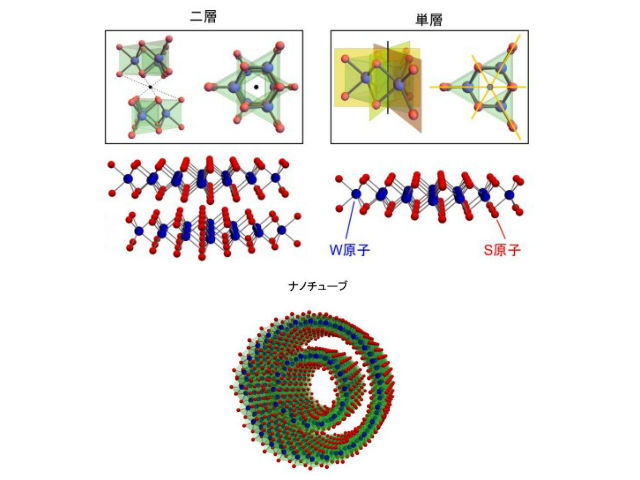

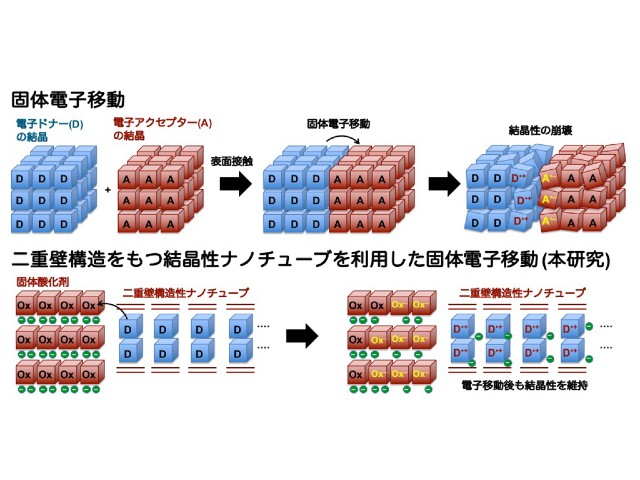

バルクのWS2は二層を一単位とする繰り返し構造になっており反転対称性も持つ。単層を取り出すとこの反転対称性は破れるが,他の対称性が残る。これらの対称性はWS2の2次元層を丸めることによって破ることができる。丸まった二次元層は,ナノチューブという形で実現することができる。

今回の研究では,二層WS2,単層WS2,WS2ナノチューブを用いたナノデバイスを作成し,順々に対称性を低くした際の光起電力効果の変化を調べた。

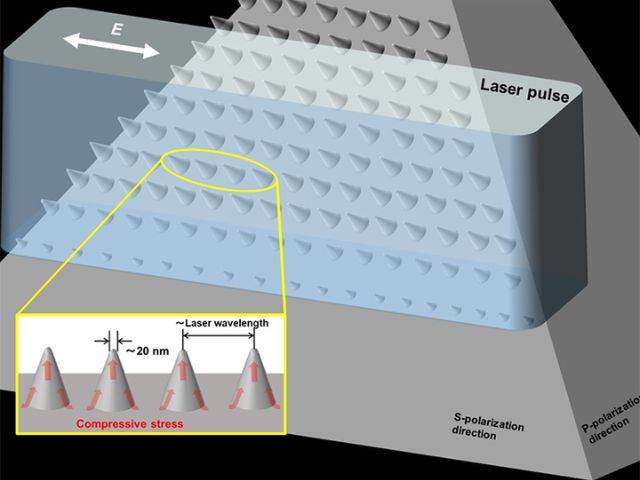

ナノデバイスを光学顕微鏡の下に置き,レーザー光をデバイス中央に集光して照射した際の電気応答を調べたところ,WS2ナノチューブのみが有意な光起電力効果を示した。またレーザー光の照射位置を変化させていくと,レーザー光がナノチューブの中央付近にある時に光電流が大きくなり,電極に近付くにつれて減衰していくことがわかった。

また,この振る舞いは,観測された光起電力がWS2ナノチューブの中で発生しており,ナノチューブと電極の界面における光起電力効果とは一線を画すものであることを示唆している。

今回,WS2ナノチューブで有意な光起電力効果が観測されたのに対し,単層2で観測されなかった事実は,この光起電力効果が物質の対称性に強く依存していることを示している。ナノ物質においてBPVEが観測されたのはこれが初めて。また,既存のバルク物質よりも効果が大きいことを示唆する結果も確認されたという。

研究グループはこれらの結果は,結晶構造とりわけその対称性の制御が変換効率の増幅に大きな役割を果たし,また次世代の太陽電池材料として2次元物質を基本とするナノ物質が非常に有効であるとしている。