自然科学研究機構生理学研究所と東京大学の研究グループは,マウスにおいて甘味およびそれに伴う心地よさを選択的に伝達する神経細胞が脳幹に存在することを発見した(ニュースリリース)。

摂食は,ヒトを含め動物にとって最も重要な本能の1つ。このうち,味覚は,栄養豊富な好ましい食物を積極的に摂取し,有害な成分を忌避するなど,食物の価値の判断基準としてはたらいている。近年,舌の上で味のセンサーとしてはたらく味覚受容体が同定され,末梢における味覚受容のメカニズムがわかりつつある。一方,脳内で味覚を伝える神経メカニズムについてはよくわかっていなかった。

今回の研究ではマウスをモデルに,味覚情報伝達の重要な中継点である脳幹において,味覚伝達神経の探索を行なった。

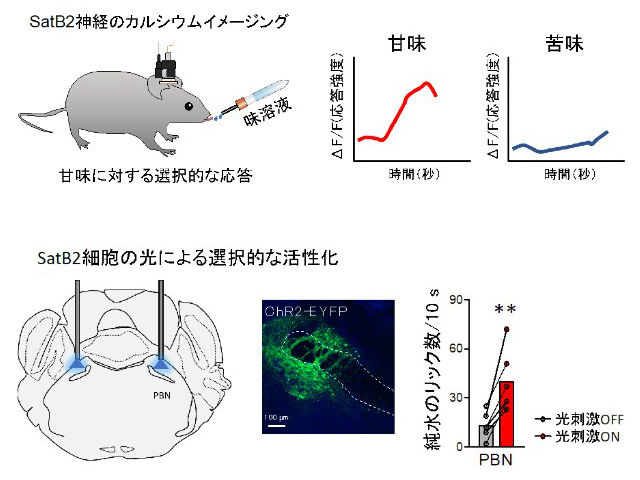

過去に報告されている電気生理学および組織学の解析結果を照らし合わせて精査したところ,脳幹の中でも橋結合腕傍核(PBN)とよばれる部位において味刺激に応答する神経細胞が偏在しており,転写因子の1つであるSatB2を発現している可能性が示唆された。

そこで,研究グループは,SatB2が味覚伝達神経の目印であると仮定し,分子生物学的手法によって,この神経細胞を除去したところ,他の味に対する反応は正常だったのに対し,甘味のみをほとんど感じられなくなることがわかった。

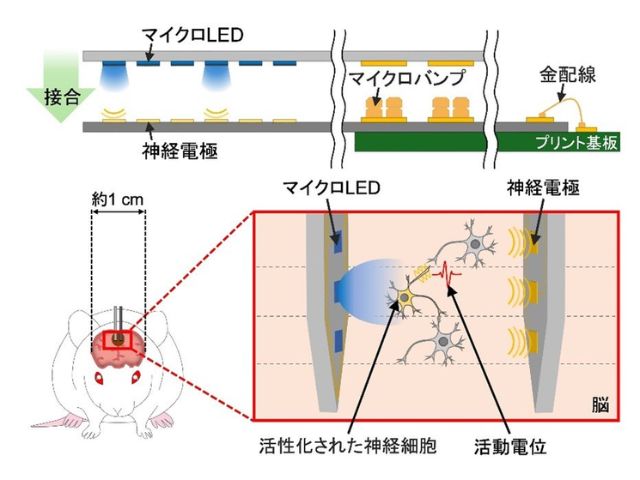

一方,装着型微小顕微鏡(マウスの頭部に取り付け可能な小型顕微鏡。微細な内視鏡レンズをとりつけることで脳内部の神経活動を蛍光プローブによりイメージング測定できる)を用いて,味溶液摂取中に,脳活動を計測したところ,この神経細胞は甘味にのみ選択的に応答することが明らかになった。

また,オプトジェネティクスの手法を用いて,この神経の活動を人工的に活性化すると,無味の溶液であってもまるで,甘味溶液のように好んで摂取することがわかった。この神経は,味覚のもう1つの中継点として知られる視床の後内側腹側核に接続していた。

さらに,たとえ溶液の摂取がない場合でも,マウスは視床に接続するこの神経回路が人工的に活性化された状態を好むことから,この神経回路は甘味を味わった際に生じる心地よさ(快情動)を引き起こす上で重要な役割を担っている事が明らかになった。

研究グループは,今回発見した甘味神経細胞そのものの活動を測定すれば,甘味を定量的に評価できるだけでなく,他の味が甘味に与える修飾効果(例:適度な塩味で甘味が強まる)やおいしさの定量的な評価にも役立つとしている。