東京大学の研究グループは,磁性半導体中にスピン三重項の超伝導電流を流すことに成功した(ニュースリリース)。

電子が対を作ることで電気抵抗がゼロとなる超伝導現象は,発見から100年以上経つ現在も盛んに研究が行なわれており,いくつかの種類があることが知られている。

そのほとんどは↑と↓のスピンを持つ電子が対となったスピン一重項超伝導と呼ばれるもの。↑と↑の様に同じスピンが対を組んだスピン三重項超伝導と呼ばれるものは極めて少なく,いくつかの化合物や金属中で観測された例があるだけだった。

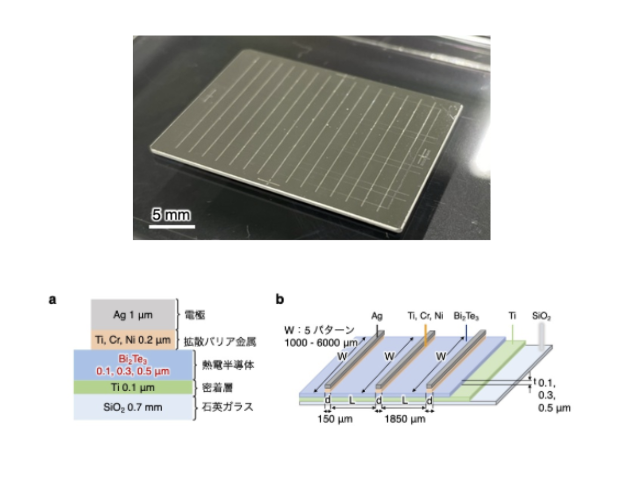

今回,研究グループは半導体であるヒ化インジウム(InAs)のインジウムを鉄(Fe)で置換した磁性半導体(In,Fe)Asの基板上にニオブ(Nb)をベースとする超伝導接合を作製し,極低温で磁性半導体中に超伝導を導入することでスピン三重項超伝導の超伝導電流を発生させることを試みた。

磁性半導体は,磁性体と半導体の性質を併せ持つことから電荷とスピンを両方用いるスピントロニクス材料として注目されているが,超伝導体とは相性が悪く,これまでに超伝導の導入に成功した事例はなかった。

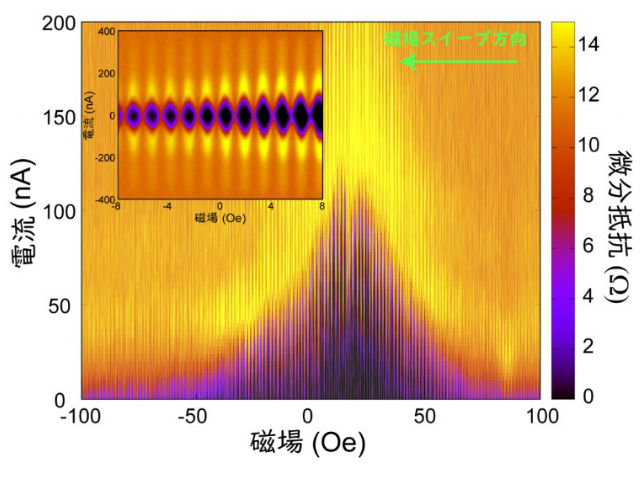

今回の研究では,極低温で温度や磁場を変化させながら詳細に電気伝導特性を調べると,絶対温度1度以下で抵抗がゼロとなり,その臨界電流が磁場に対して周期的に増減する干渉効果を観測した。

このことは(In,Fe)Asを介してNb間に超伝導に特有なジョセフソン効果(超伝導体で非超伝導体を挟むと,それらの直列の合成抵抗がゼロになる現象)が生じていることを証明しており,磁性半導体中を流れる超伝導電流を観測した初めての成果という。

さらに,試料構造と(In,Fe)Asの強磁性交換相互作用(それぞれの電子スピンを揃えようとする働きのある相互作用)を考慮した解析から,これが通常のスピン一重項超伝導ではなくスピン三重項の超伝導電流であることを明らかにした。

また,研究グループはさまざまな条件で磁場を変化させ,磁場に対する周期パターンを詳細に解析することで,これまでのスピン三重項超伝導の報告にはなかった奇妙なヒステリシス(物質の状態が前の状態に依存すること)があることを発見した。これは(In,Fe)Asの磁性半導体としての性質に起因しており,同時にスピン三重項超伝導であることを示しているという。

研究グループは,今回の成果により,磁性,半導体,超伝導を繋ぐ,新しい超伝導スピントロニクスデバイスの開発が期待できるとしている。