神戸大学は,日本の金星探査機「あかつき」による観測で,金星を覆う雲のなかに巨大な筋状構造を発見した。さらに,大規模な数値シミュレーションにより,この筋状構造のメカニズムを解き明かした(ニュースリリース)。

金星の空は高度45~70kmにわたる分厚い硫酸の雲で全体が覆われ,地上望遠鏡や金星を周回する探査機からの観測は限られる。また気温は地表付近で摂氏460度にも達し,大気に突入しての観測にも大きな困難が伴う。そのため,大気スーパーローテーションをはじめとする金星の大気現象については,未知・未解明の部分が多くある。

日本の金星探査機「あかつき」は2015年12月に金星周回軌道に到着し,様々な観測を実施している。なかでも波長2μmの赤外線を捉えるカメラ「IR2」は,可視光線や紫外線では上層の雲に遮られて分からない高度50km付近の下層雲を詳細に観測することができ,その結果,これまで知られていなかった構造の詳細が明らかになりつつある。

これまで研究グループは,金星大気の数値シミュレーションのための計算プログラム「AFES-Venus」を開発してきた。AFES-Venusは金星の極域に特有な温度構造の再現に成功するなどの成果を上げている。また,海洋研究開発機構のスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を利用することで,高い空間解像度での数値シミュレーションを実現してきた。

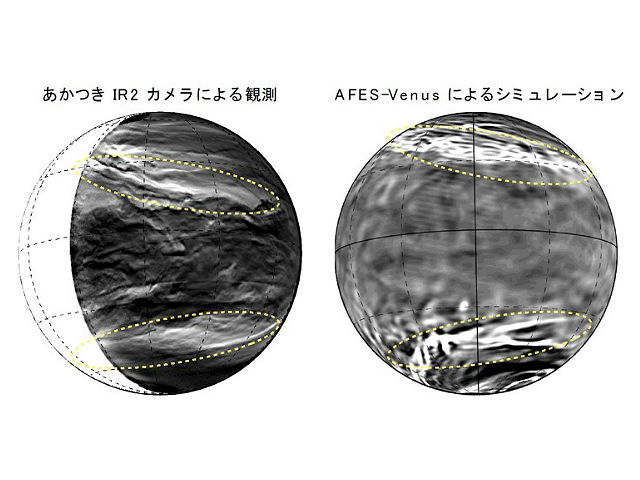

今回研究グループは,あかつきIR2カメラが捉えた金星下層雲の詳細な観測データと,AFES-Venusによる高解像度シミュレーションの両者を比較・解析した。注目すべきは,北半球では北西から南東にかけて,南半球では南西から北東にかけて,幅数百kmの幾本もの白い筋が束になり,1万km近くにわたって斜めに延びている構造。しかも赤道を挟んでおよそ南北対称に位置している。

このように細長く南北対称性を有する構造は,今回初めて明らかになったもので,研究グループはこれを「惑星規模筋状構造」と呼ぶことにした。このような惑星規模の巨大な筋状構造は地球で観測されたことがなく,金星に特有の現象であると考えられるという。

研究グループはAFES-Venusの高解像度シミュレーションで,この惑星規模筋状構造の再現を試み,成功した。次に,AFES-Venusのシミュレーション結果を詳しく解析した。その結果,筋状構造が2種類の大気波動と傾圧不安定,およびジェット気流によって形成されている可能性が高いことを示し,惑星規模筋状構造の成因を明らかにしたとしている。