神戸大学,京都工芸繊維大学,宇都宮大学は共同で,ホログラフィー技術を基に,神経細胞の3次元蛍光計測とその情報を用いて選択的に複数の細胞を同時光刺激することのできる,計測と刺激を一体化した新しい光インタフェースとしての光学顕微鏡システムを開発した(ニュースリリース)。

神戸大学,京都工芸繊維大学,宇都宮大学は共同で,ホログラフィー技術を基に,神経細胞の3次元蛍光計測とその情報を用いて選択的に複数の細胞を同時光刺激することのできる,計測と刺激を一体化した新しい光インタフェースとしての光学顕微鏡システムを開発した(ニュースリリース)。

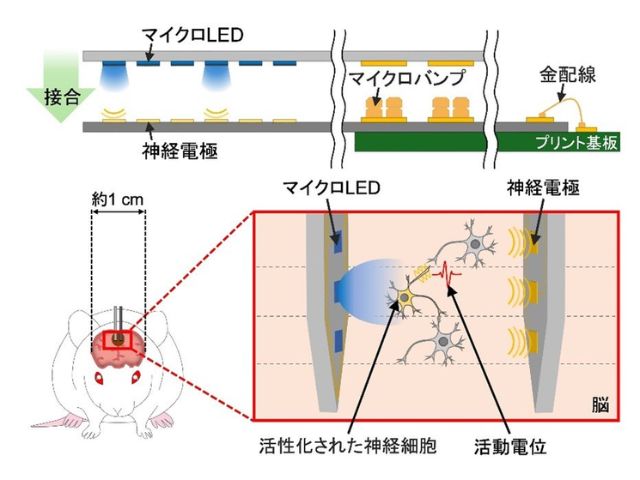

従来のオプトジェネティクスに用いられてきた光刺激は,光源を直接もしくは光ファイバを介して照射しているため,遺伝的背景が同一の細胞集団活動を同時に誘導することにとどまり,細胞状態操作としては低いレベルとなっていた。

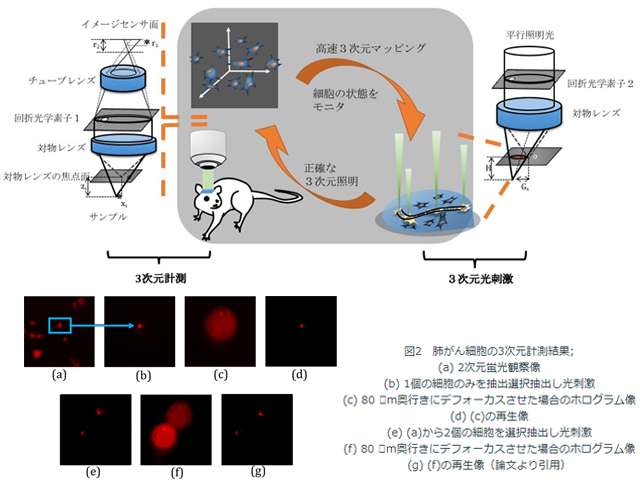

今回,ホログラフィー技術を基に,神経細胞の3次元蛍光計測とその情報を用いて選択的に複数の細胞を同時光刺激し,発生した3次元空間からの蛍光信号を一度の計測で観察可能な,計測と刺激を一体化した新しい光インタフェースとしての光学顕微鏡システム,SIFOM(3D Stimulation and Imaging-based Functional Optical Microscopy)を提案した。

研究では特に,蛍光の3次元イメージングを実現するために,10μm程度の大きさの細胞や蛍光ビーズからの蛍光を空間的に広げたのち,位相変調型空間光変調素子を用いて凸レンズと回折格子を重畳させた光学素子を通過させることで,非変調光と変調光の2つで干渉縞を形成した。

この干渉縞をイメージセンサで記録し,計算機上で光波伝搬計算を実行することで3次元空間の再構成を行なうことを可能にした。原理確認実験として,肺がん細胞および10μm程度の大きさの蛍光ビーズを用いて,焦点位置から奥行き方向にデフォーカスさせた状態で蛍光ホログラムを記録し,細胞および蛍光ビーズを再構成することに成功した。

この技術により,これまで不可能であった3次元多点同時光刺激と高速スキャンレス撮影により,従来は観察できなかった極めて短い時間内に3次元空間で同時発生するイベントを取得することができる。さらに,植物にも応用することで,植物細胞増殖,成長促進による食料や薬草の生産につなげるシステムなど広範囲の分野への応用展開が見込めるという。

今後の課題として,励起光パワーが不足があり,今後は2光子刺激を用いて刺激深さを数100μm程度まで拡張することを目指す。観察では,生きたまま細胞を観察する上で蛍光強度に制限があるため,計測の高感度化が必須だとする。これらの課題を克服し,システムとしての実用化を目指す。現時点で光学顕微鏡メーカーおよび空間光変調素子の開発会社と共同研究契約を結んでおり,実用化に向けた研究も推進しているという。