大阪大学の研究グループは,甲殻類オオミジンコで,環境ストレスに刺激されて働くオスの性決定遺伝子の働きを,蛍光タンパク質を使って生きたまま簡単に調べることができる遺伝子組み換え体を作出した(ニュースリリース)。

大阪大学の研究グループは,甲殻類オオミジンコで,環境ストレスに刺激されて働くオスの性決定遺伝子の働きを,蛍光タンパク質を使って生きたまま簡単に調べることができる遺伝子組み換え体を作出した(ニュースリリース)。

環境により性を決める生物のほとんどは野生生物であり,その仕組みはほとんど明らかになっていなかった。研究グループは,ミジンコをモデルとして環境による性決定の仕組みの研究を進め,これまでにダブルセックス1遺伝子がオスの性決定遺伝子であることを発見していた。しかし,この遺伝子がいつ,どこで環境刺激に応答して働くようになるのかはわかっていなかった。

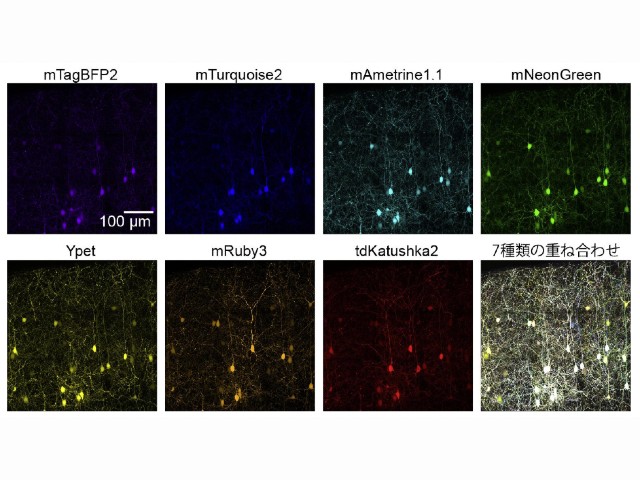

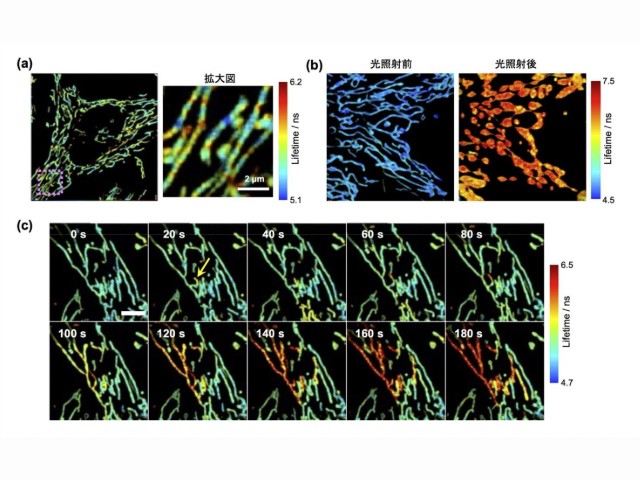

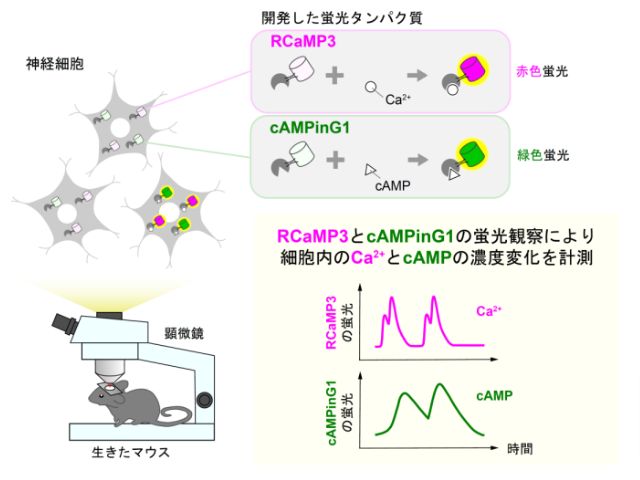

研究グループは今回,ゲノム編集技術により,ダブルセックス1遺伝子の代わりに環境ストレスに刺激されて蛍光タンパク質が働くように遺伝子を改変した遺伝子組み換えミジンコを作った。顕微鏡下で蛍光を観察することで,生きたまま体内でダブルセックス1遺伝子が働いているタイミング,場所を調べることができるようになった。

その結果,ダブルセックス1遺伝子は産卵後11時間で一次形成体と呼ばれる体の基本構造を作るために必要な場所で最初に活性化され,その後オスに特徴的な触角や生殖器を作るために働いていることがわかった。

次に,環境刺激を受けた後,どの遺伝子がダブルセックス1遺伝子のスイッチをオンにしているのかを調べるため,同グループでは、ダブルセックス1遺伝子が働きはじめるよりも前にオスのみで働く遺伝子を探した。すると,時計遺伝子として知られているヴリル遺伝子が,オスのみで産卵から6時間後に一時的に働くことを見つけた。

そこで,作製した遺伝子組み換えミジンコのオスでヴリル遺伝子が働かないように遺伝子操作した。すると蛍光が消失し,一方,メスで強制的にヴリル遺伝子を働かせると蛍光が検出された。このことから,ミジンコでは環境ストレスに応答して生後6時間後にヴリル遺伝子によるダブルッセックス1遺伝子の活性化がおこり,オスの性が決定されていることが明らかとなった。

この研究は,性を決める仕組みの多様性,進化の理解に大きく貢献できるもの。今回発見した仕組みは普遍的な“性”とは対照的に,生物は種を残すために性を決める仕組みをフレキシブルに進化させてきたとも捉えることができる。

一方で,甲殻類であるミジンコの性決定遺伝子とその遺伝子操作技術は,商業的に重要なエビやカニなどにも応用できる可能性があり,甲殻類の養殖で求められているオスまたはメスのみを用いた単性養殖技術の開発にもつながることが期待されるとしている。