九州大学の研究グループは,多色標識によって神経回路のつながりを自動解析する新しい手法を開発した(ニュースリリース)。

我々の脳機能は,膨大な数の神経細胞が作り出すネットワークによって支えられている。それぞれの神経細胞は多くの軸索や樹状突起を伸ばし,それぞれが数千から数万に及ぶ神経細胞と情報のやりとりを行ない,演算を行なっている。

従って,脳の情報処理について理解するには,多数の神経突起がどのように配線しているのかを明らかにすることが必要となる。

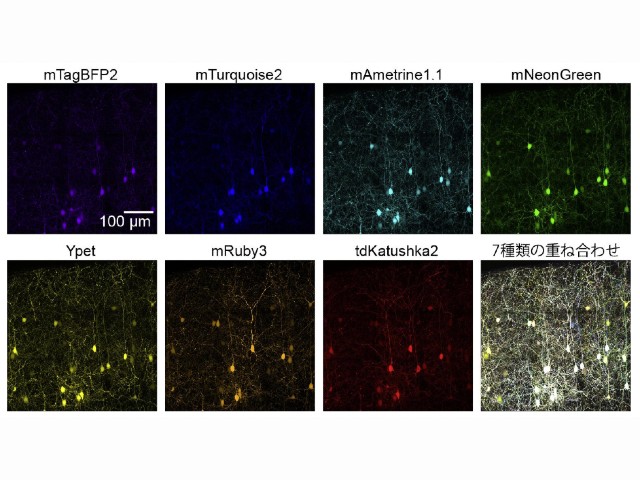

研究グループは,固定した脳標本を透明化することで神経の配線の様子を立体的に観察するための方法を開発してきた。また,複雑に絡まり合った神経細胞の配線の様子を識別しやすくするため,3種類の蛍光タンパク質の組み合わせを用いて,神経回路の多色かつ高輝度で標識できるTetbow法という手法の開発も行なってきた。

しかしながら,3種類の蛍光タンパク質の有無の組み合わせによって作ることができるのは7色に過ぎない。中間色を考慮したとしても,数10色の色を生み出せるにすぎず,このため,複雑な神経回路の解析を行なうには十分ではなかった。

研究グループは,まず神経細胞を7種類の蛍光タンパク質の組み合わせによって多色標識することに成功した。従来,3種類程度の蛍光タンパク質の組み合わせで標識することは行なわれていたが,7種類の色素を用いることで,色の組み合わせは飛躍的に増えた。

しかし,7種類の色素の組み合わせは,ヒトの目で識別することは難しい。そこで研究では,色の識別を実現するプログラムを開発し,これを7原色に拡張した。

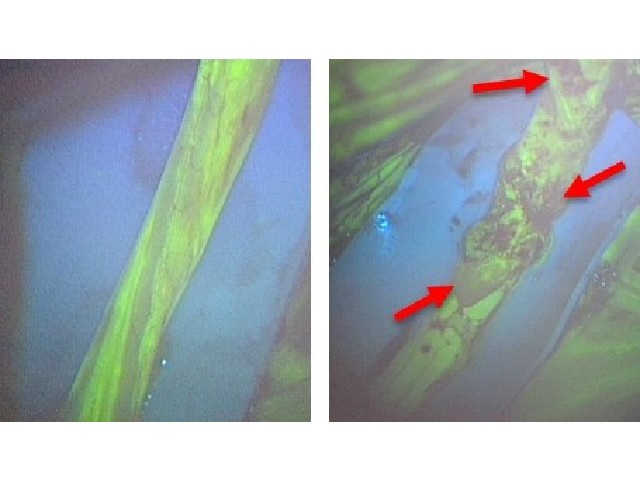

具体的には,多次元データを分類できる新たなプログラム「dCrawler」を開発した。さらに,dCrawlerを使って神経突起の色情報を分類し,似た色の組み合わせをもつ神経突起を自動同定するプログラム「QDyeFinder」を開発した。

これによって,色情報だけに基づいて,多くの神経突起の配線の様子を自動解析することに成功した。このように,「超多色」標識と7原色の色表現の自動解析によって,神経回路の配線の解析が飛躍的に向上した。

研究グループはこの成果について,神経回路の配線図を明らかにするコネクトミクスと呼ばれる研究分野の発展に寄与することが期待されるとしている。