■帯域ダブラ

今後も大容量化が求められる通信技術において,デジタルコヒーレント技術はさらにその重要性が増すものと予想されている。一方,デジタルコヒーレント信号を生成するCMOS-LSIは,高速でのアナログ信号変換が苦手なことが問題となっている。今回はこれをアシストして,2倍の帯域を実現する技術が提案された。

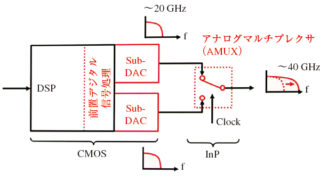

具体的には,デジタルコヒーレント信号を生成するDSPに2つのDAC(Digital to Analog Converter)を搭載し,それぞれの出力信号をNTTの化合物半導体の技術を用いて開発したアナログMUX(Multiplexer)で超高速に信号合成を行なうことで,2倍の広帯域を実現した。開発したアナログMUX ICチップのサイズは3×3 mm。

この信号合成のために,広帯域な信号をそれぞれのDACで高周波数と低周波数に分け,さらに高周波数側の信号を折り畳むと同時に信号の強調処理をして位相を整えるなどの前段の処理も考案した。

開発グループはこの技術を帯域〜20 GHzのCMOS-DACに適用し,本来>40 GHzが必要な160 Gb/s(80 Gbaud)のナイキストPAM4伝送実験を行なった。EA(電界吸収型)変調器集積DFB(EA-DFB)レーザーを用いて20 km伝送を行なったところ,エラーレート6×10–3程度の品質で通信を行なえた。160 Gb/sの通信速度は,光4値強度変調としては世界最速の値だという。

今後もCMOSを用いたデジタルコヒーレントが通信の大容量化の主役であることが確実であることから,そのボトルネックであるアナログ信号変換においてこの技術を適用し,将来的には1 Tb/sを超えるような超大容量光トランシーバ―も実現したいとしている。

■アト秒レーザーによる内殻電子観察

NTTは世界で初めて,アト秒(10−8秒)レーザーを用いて内殻電子の動きを観測することに成功した。これにより,内殻電子を用いた化学反応制御や新物質の創生,超高速応答が可能な光デバイスへの応用などの道が拓ける。

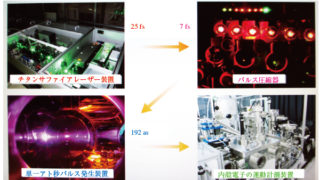

アト秒レーザーが実現して10年ほど経つが,まだ応用研究は始まったばかりだ。日本では主にNTTと理化学研究所(理研)が研究を行なっており,NTTはチタンサファイアレーザー(パルス幅:25 fs)を用いた卓上サイズの単一アト秒パルス発生装置(パルス幅:192 as)を開発した。

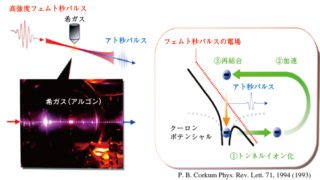

アト秒レーザーの発振自体は,フェムト秒レーザーを希ガス(アルゴンガス)中に通すだけで得ることができる。ただし,その扱いには高い精度の光学部品が必要になるほか,真空中でないと吸収されてしまうなど,アト秒レーザーの扱いには高度な技術が要求される。

開発グループはこのレーザーを用いて,超高速で動くネオン原子の内殻電子の観測に挑戦した。アト秒レーザーをネオン原子に当てると,入力光に近似した光と内殻電子の遷移した光の2つを得ることができる。これらをスペクトル位相干渉法で解析した結果,ネオン原子の外郭電子の振動時間(90 as)と緩和時間(35 as)を観測することに成功した。研究グループでは今後,固体原子の観測にチャレンジしたいとしている。

ここで紹介した技術は原理検証を終え,これから応用に向けて開発を進めていく段階にあるものだ。一方で2020年のオリンピックを睨んで,それまでに完成を目指す技術も多く紹介されるなど,手広い研究が可能なNTTという組織の力を改めて知らしめる展示会であった。ここから生まれた技術が今後どのように応用されていくのか,大いに期待される。◇

(月刊OPTRONICS 2016年4月号掲載)