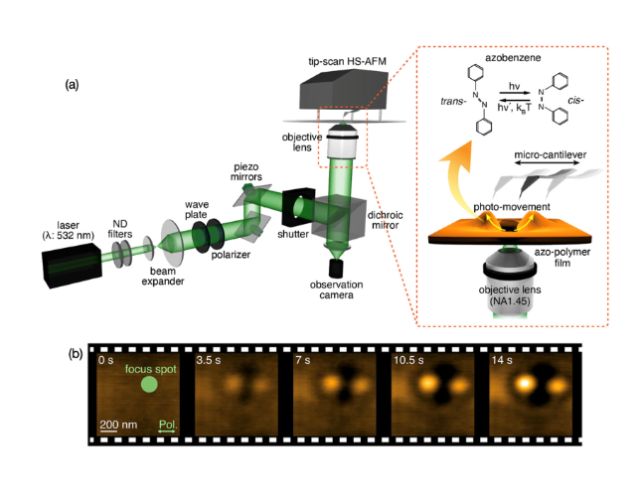

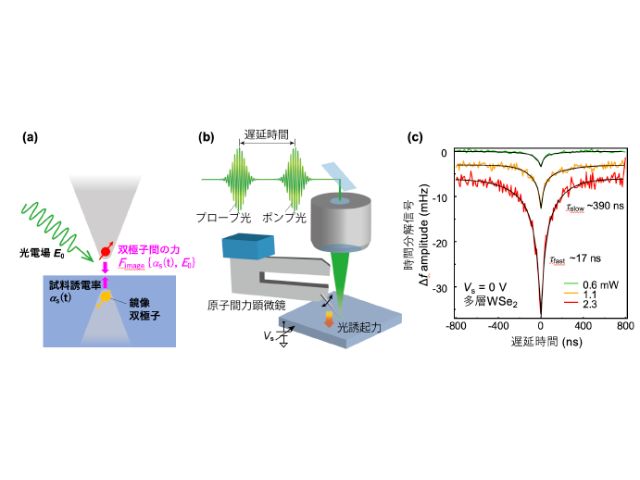

大阪大学の研究グループは,原子間力顕微鏡法を用いて,カンチレバー探針と固体表面間に働く力の表面垂直成分と水平成分を同時に取得し,力をベクトル量として計測する技術を開発した(ニュースリリース)。

大阪大学の研究グループは,原子間力顕微鏡法を用いて,カンチレバー探針と固体表面間に働く力の表面垂直成分と水平成分を同時に取得し,力をベクトル量として計測する技術を開発した(ニュースリリース)。

ナノスケール計測において,これまで“力”のような方向性を持つ物理量は,スカラー量として計測されてきた。しかし,ベクトル量としては詳細に計測することができなかった。

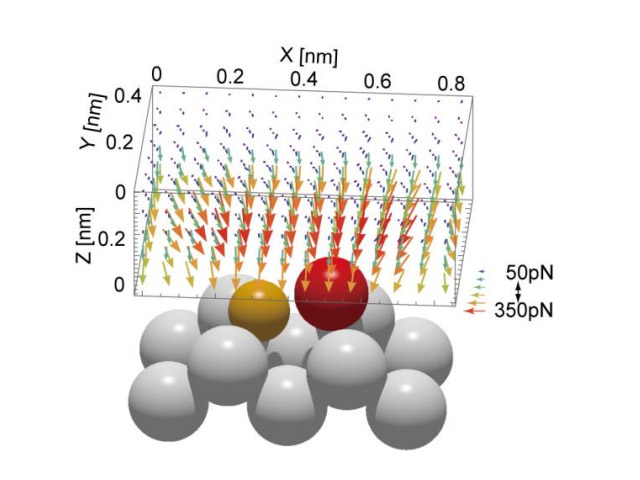

今回,研究グループは,この手法をゲルマニウム(001)表面に適用することで,その表面原子上で働く力の3方向成分全てを取得し,空間的にどのように3次元(3D)力ベクトルが分布しているかをサブ原子スケールで世界で初めて観測することに成功した。

さらに,得られた3D力ベクトル分布は,スロバキア科学アカデミーの研究グループによって理論的に考察され,この手法によって得られた力ベクトルの大きさと方向が精密に計測されたことが証明された。これにより,表面上に発現する物性が持つ指向性をも計測することが可能となり,固体表面物性や機能性材料のナノスケール計測に新しい展開が期待されるとしている。