東京大学と筑波大学は,JST課題達成型基礎研究(さきがけ)の一環として行なった共同研究により,長期埋め込み可能な人工の硝子体の開発に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

ハイドロゲルは生体軟組織に似た組成を持っているため注目を集めている。特に,注射により生体内に埋植が可能で,生体内でゲル化するインジェクタブルゲルはさまざまな医用用途への応用が期待されている。しかしインジェクタブルゲルは,生体内でゲル化を誘起する反応が周辺組織に刺激を与えることや,生体内において周囲の水を吸い込んで膨らみ,周辺組織を圧迫する等の問題がある。

眼科領域においては、長期埋植が可能な人工硝子体が求められており,さまざまなハイドロゲルの応用研究がなされてきたが,上記の理由から成功例はこれまでなかった。また,ゲルの膨潤を制御する試み自体これまで,ほとんどなされていなかった。

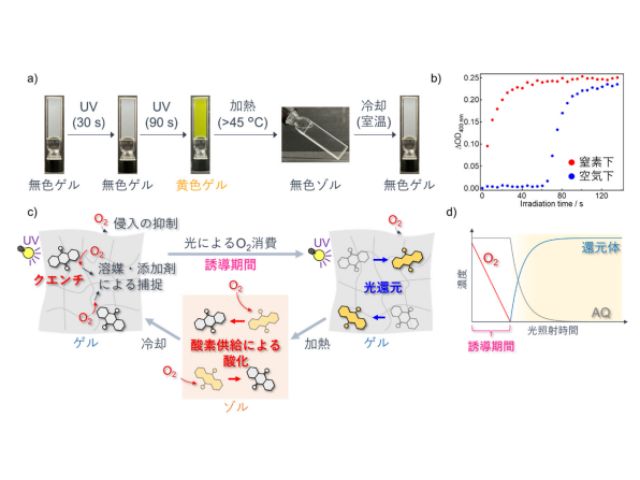

研究では,ゲルが作製されてから分解されていくまでのすべての期間にわたり,膨潤圧を周辺組織に影響を及ぼさないレベルまで低減することに成功した。さらには,ゲル化過程を含め,周辺組織に対する毒性・刺激性も容認可能なレベルまで低減することに成功。上記の特性を保ちながら,液状のままで眼内に注入し,内部において速やか(10分以内)にゲル化させることを可能にした。

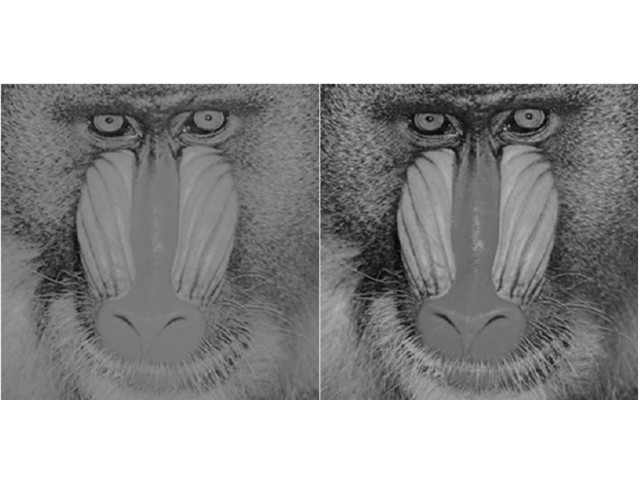

研究グループは,この技術を動物モデルに用い,人工硝子体として1年以上,なんら副作用をおこすことなく使用可能であることを確認した。ハイドロゲルは,高分子と水からなる材料だが,高分子は毒性を発揮する可能性がある。今回用いた手法では,高分子の濃度を極限まで低減し,1%以下というきわめて低い高分子濃度でハイドロゲル(Oligo-TetraPEG ゲル)を作製することに成功した。

一般に,高分子濃度を1%以下まで下げると,注入後ゲル化に必要な時間が大きく遅延し,実用化は困難になるが,新たな分子設計により,10分以下でゲルを作製することを可能にした。巨大で複雑な分岐構造をもつ高分子Oligo-TeraPEGを簡便な方法によりまず作製し,その高分子を種としてさらにゲルを作ることにより上記の機能創出に成功した。

現在,網膜疾患の手術治療には,ガスやシリコンオイルなど,長期埋植に向かない材料が用いられている。そのため,患者は入院で1週間程度うつ伏せの体位を保たねばならず,数カ月後には抜去を含む再手術を受ける必要があった。それに対して,今回開発した人工硝子体を用いれば,再手術やうつ伏せ管理の必要もなくなる。そのため,将来的には網膜疾患の治療が日帰りでできるようになるとしている。