北海道大学は光の照射により,遺伝子の発現期間を正確に操作できる「光遺伝子操作」技術を開発した(ニュースリリース)。

北海道大学は光の照射により,遺伝子の発現期間を正確に操作できる「光遺伝子操作」技術を開発した(ニュースリリース)。

従来の遺伝子操作技術は生物に備わっている遺伝子調節機構に依存しているため,遺伝子の発現タ イミングや発現を持続させる時間を自在に操作することは困難だった。

近年,遺伝子の発現を光でオ ン/オフ制御する技術が開発されているが,光を照射してからタンパク質の生産に反映されるまでにタイムラグがあり,遺伝子を発現させるタイミングや持続時間を正確に操作できず,短い時間で起こる遺伝子発現を調べることは困難だった。

さらに,従来技術では外来のDNAを組み込んだ遺伝子組み換え生物を作製する必要があり,取扱上の制約もあった。さらにDNAの転写が起こらない発生初期の受精卵では遺伝子発現の操作をすることができなかった。

研究では,mRNAからタンパク質への翻訳過程の制御に着目。mRNAを利用することで遺伝子組み換え生物を作る必要がなく,mRNAは生物のゲノムDNAに取り込まれず1週間程度で完全に分解されるため,生体内に外来の遺伝子産物も残らない。

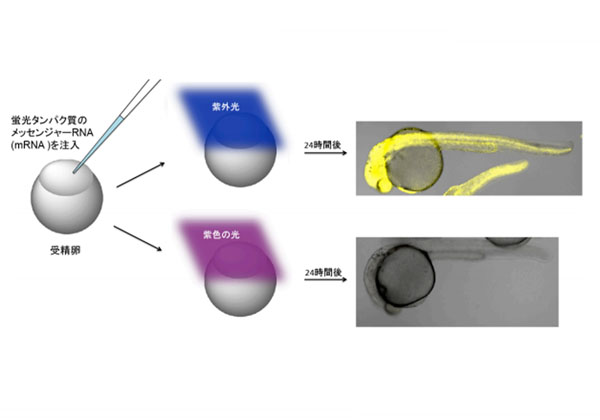

mRNAの翻訳は,mRNAの先端に付いているキャップ構造に翻訳開始因子(eIF4E)が結合することを合図に始まるので,キャップ構造と翻訳開始因子の結合を光で制御する方法を考案し,光に応答して2パターンの形態に変形するようキャップ構造を化学的に改変した。

改変したキャップ 構造に紫外光を当てると翻訳開始因子と結合し,翻訳が始まってタンパク質が生産される。一方,紫色の光を当てると翻訳開始因子と結合しなくなるため翻訳は停止してタンパク質の生産は止まる。このように2色の光を当てることでmRNAの翻訳のオン/オフを制御できるようにした。

この技術を受精卵に応用したゼブラフィッシュのうち,紫外光を照射した方は強い蛍光を発したが,紫色の光を当てた方は蛍光を発しなかった。つまり,紫外光の照射ではmRNAが翻訳されて蛍光タンパク質が生産されたが,紫色の光を照射するとmRNAは翻訳されず,蛍光タンパク質は生産されないことが実証できた。

この技術は,受精卵から体ができるまでの過程で「いつ・どの細胞で・どのくらいの期間・どの遺伝子が」発現しているのか,という遺伝子発現プログラ ムを生きた生物の中で解明することが期待できるもの。今後はマウスなどの高等なモデル生物に応用することができれば,様々な疾患における遺伝子の機能の解明が期待されるとしている。