基礎生物学研究所のと,仏国立科学研究センターを中心とした国際共同研究チームは,植物が強い光を浴びたときに,そのエネルギーを熱に変換してわざと逃がすガス抜きのしくみを解明した(ニュースリリース)。

基礎生物学研究所のと,仏国立科学研究センターを中心とした国際共同研究チームは,植物が強い光を浴びたときに,そのエネルギーを熱に変換してわざと逃がすガス抜きのしくみを解明した(ニュースリリース)。

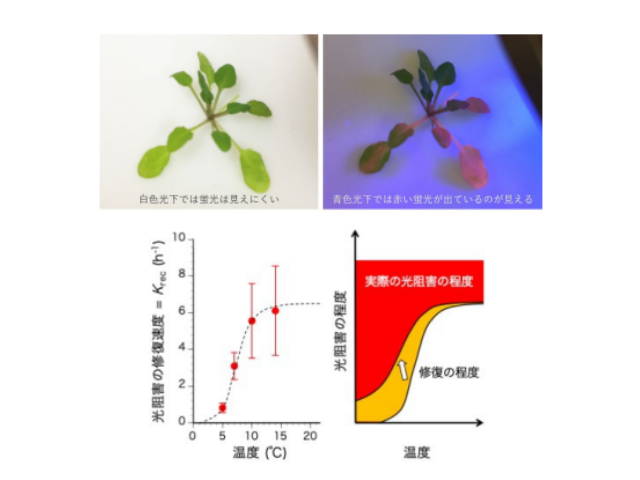

植物は,光のエネルギーを利用して二酸化炭素を固定し糖を合成する(光合成)。そのため,強い光の方がより光合成をすると考えられがちだが,実際には強すぎる光は光合成装置を壊してしまいう。

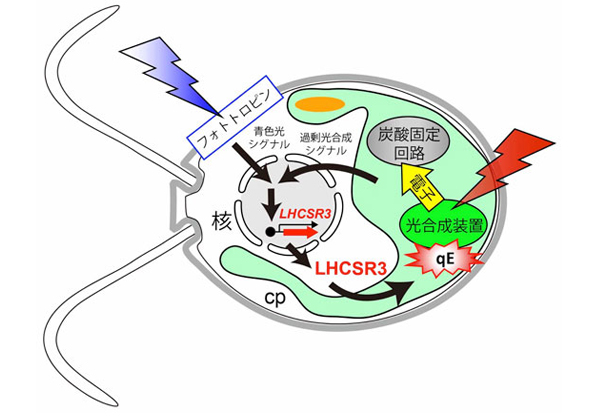

この危険を避けるため,植物は強い光を浴びたときには,そのエネルギーを熱に変換してわざと逃がすガス抜きのしくみを発達させた。qEクエンチングと呼ばれる,このブレーキ役のしくみは,環境が変動する中で植物が生き残るために必要であったと考えられている。

実験で用いた緑藻クラミドモナスにおいて,細胞に強い光を当てた時にqEクエンチングを引き起こすLHCSR3が合成されることは知られていたが,“光が強い”ことを細胞がどのようにして知るのかこれまでわかっていなかった。

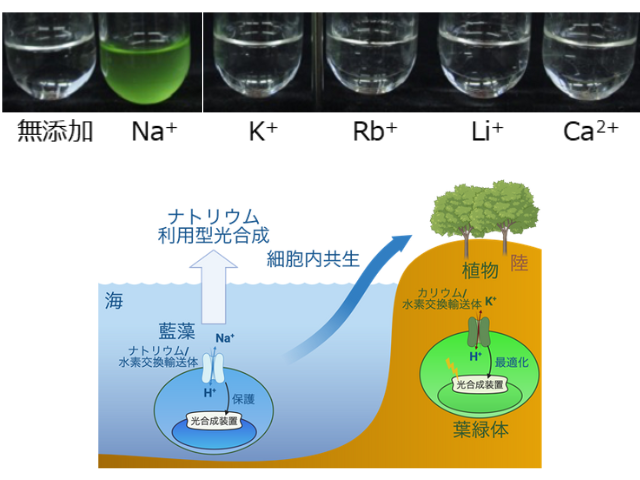

まず,大型スペクトログラフを使い,何色の光の刺激によってLHCSR3が合成されるかを調べた。その結果,LHCSR3の合成,そしてそれによって起こるqEクエンチングには,青色光や赤色光を吸収するクロロフィルが必要なことがわかった。

さらに,今回,これまで光合成とは直接関係ないと思われていた青色光受容体の一つフォトトロピンが決定的な役割を果たしていることが明らかになった。

その結果,これまで個別の現象と考えられていた,青色光の受容,光合成,光防御が実は分子レベルで繋がっていることになり,環境変化がおきた際の細胞中の一連の反応の流れの全体像が見えてきた。

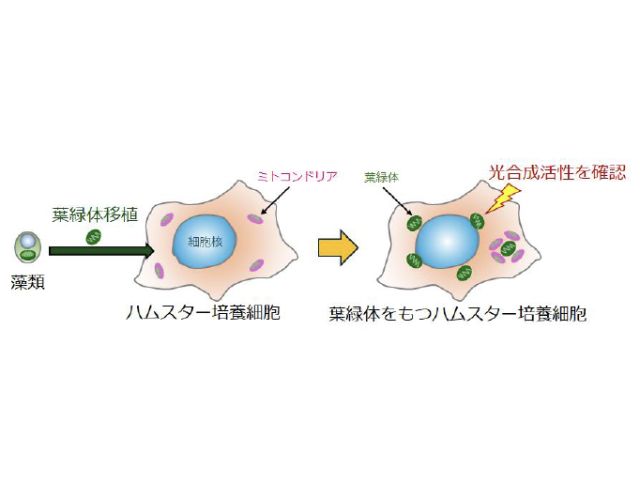

今後は,生育環境が整った圃場では,より光合成を進める側に反応のバランスを傾ける,あるいは砂漠地帯の池のような過酷な環境でエネルギー藻類を培養する場合は,より光合成を抑える側に反応のバランスを傾けるなど,光合成反応調節技術への発展が期待されるという。

関連記事「京大ら,光合成効率を上げる新因子を発見」「阪大ら,光合成を調整するタンパク質を発見」「岡山大,光合成における葉緑体の機能を解明」