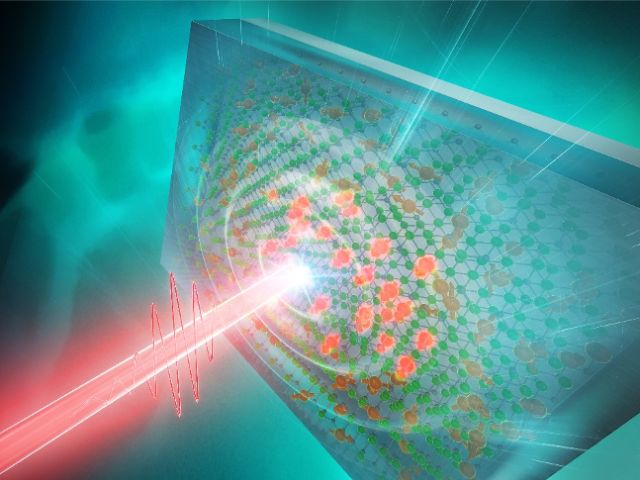

仏グルノーブル国立科学研究センター,東京大学,東京理科大学,名古屋大学らの研究チームは,グラフェンよりも強く相互作用したディラック電子社会を内包する分子性結晶に着目し,電子のミクロな磁気的特性を評価するための核磁気共鳴測定と,相補的な理論計算を行なった(ニュースリリース)。

仏グルノーブル国立科学研究センター,東京大学,東京理科大学,名古屋大学らの研究チームは,グラフェンよりも強く相互作用したディラック電子社会を内包する分子性結晶に着目し,電子のミクロな磁気的特性を評価するための核磁気共鳴測定と,相補的な理論計算を行なった(ニュースリリース)。

詳細な実験とその解析の結果,強い電気的な反発によってディラック電子の速度が増大する効果に加え,電子のもつ小さな磁石(スピン)の一部が,磁場と反平行にそろおうとするフェリ磁性分子レベルのミクロなスケールで,実験・理論の両面から初めて明らかにした。

真空中に静止した電子は有限の一定質量をもつことが知られている。一方,物質中の電子は,物質の結晶構造や元素組成などによって決まるさまざまな大きさの見かけ上の質量をもつことになり,特定の条件がそろったときには,あたかも質量がゼロのように振舞うことがある。

このように質量がゼロの特異な粒子のことを「ディラック電子」と呼び,その新奇な物理特性が基礎・応用の両面から盛んに研究されている。

ディラック電子は,グラファイトを単層剥離し作製するグラフェン中で10年ほど前に初めて確認され,その後,表面のみ金属的な伝導特性を示す特殊な絶縁体やその類縁物質,さらには分子性結晶中などでも見つかり,「ディラック物質」の科学として,近年,新たな広がりを見せている。

中でも,ディラック電子間の電気・磁気的な相互作用は,通常の金属や半導体中の有限質量をもった電子間のそれとは著しく異なる特質をもつことが予想され,そのため,普通の物質とは全く異なる電子の集団的挙動(社会性)が期待される。

実際,たとえばグラフェンにおいては,相互作用の帰結として物質内を動き回る電子の速度が(通常とは逆に)異常に増大する現象が確認されている。しかし,グラフェンでは本質的に電子間の電気・磁気的な相互作用自体が弱く,このため,ディラック物質における電子社会の多様性については,実験的にまだ十分に理解が進んでいなかった。

今回研究グループは,相互作用の強いディラック物質と考えられる分子性結晶において核磁気共鳴実験と理論計算を行ない,ディラック電子の相互作用に由来した以下の3つの効果を明らかにした。

1つ目の効果は「粒子速度の異常増大」で,これは核磁気共鳴実験におけるナイトシフトと呼ばれる物理量の測定と,くりこみ群と呼ばれる理論的手法による解析を併用することでその存在が確認された。グラフェンでの同効果とは異なり,粒子の進行方向により増大率が異なっている点が特筆される。

2つ目は,通常の(質量のある電子をもつ)物質でも見られる「粒子の運動エネルギーが抑制される効果」で,これも,ナイトシフトの実験結果をくりこみ群に基づいて定量的に解析することで示された。

3つ目の効果は,結晶周期性の最小構造単位である単位胞内で,複数ある分子サイトのうちの特定サイト間でスピンが互いに逆向きに配列しようとする「フェリ磁性」と呼ばれる状態が外部磁場により誘起される現象。これは,ハバード模型という相互作用を扱う標準的模型によるモデル解析から相互作用由来であることが分かった。

今回の結果は,ディラック電子の集団が,従来知られているよりもずっと多彩な集団的挙動を示しうることを実験的に初めて示したものであり,今後,電気・磁気的相互作用をキーワードに,ディラック電子社会のさらなる多様性を探索していく上で,重要な知見を提供するものだとしている。

関連記事「理研,ディラック電子系に潜む普遍性を実証」「理研ら,ディラック電子の磁気モーメントを精密測定」「阪大ら,ディラック電子を制御する磁石を発見」