東京大学の研究グループは,高エネルギー加速器研究機構(KEK)と東京工業大学と共同で,二種類の異なる酸化物を接合させたヘテロ界面において,光学応答の主要な現象の一つである光起電力を人工的に制御できることを発見した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,高エネルギー加速器研究機構(KEK)と東京工業大学と共同で,二種類の異なる酸化物を接合させたヘテロ界面において,光学応答の主要な現象の一つである光起電力を人工的に制御できることを発見した(ニュースリリース)。

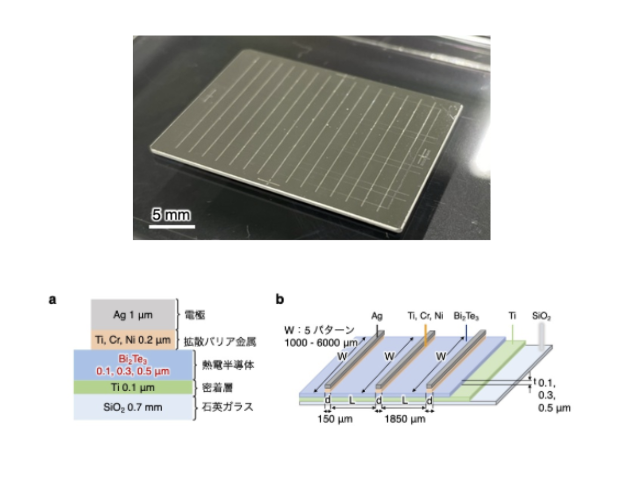

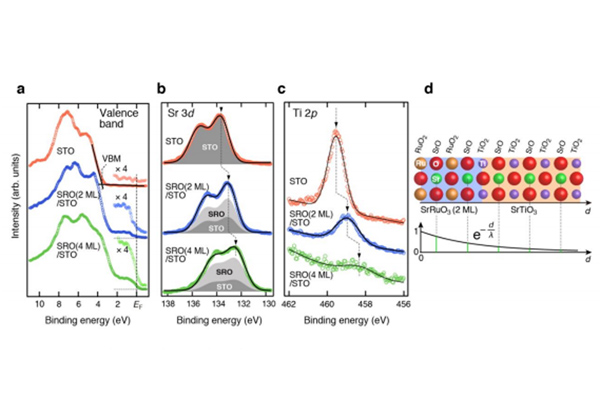

レーザーを使った原子レベルでの精密結晶成長技術を駆使し,チタン酸ストロンチウム(SrTiO3)結晶基板上に数原子層厚さのルテニウム酸ストロンチウム(SrRuO3)超薄膜を成長させて,ヘテロ構造を作製した。

紫外光レーザー照射により光起電力を発生させ,レーザーと同期したシンクロトロン放射光でヘテロ構造の電子状態変化を追跡する時間分解光電子分光法により,その緩和過程をリアルタイムで捉えることに成功した。

SrRuO3薄膜の膜厚を変えることでヘテロ界面の電子構造が劇的に変化し,それに合わせて光学応答が200倍も向上し,さらに光起電力の大きさと緩和寿命が敏感に変わったという。

得られた結果を元に数値シミュレーションを実施したところ,この光学応答の変化に必要な光キャリアの量やダイナミクスを明らかにすることに成功した。

この研究により酸化物ヘテロ構造における光起電力の発生とその制御の仕組みを定量的に説明することが可能になった。この成果を元に光機能に合わせたヘテロ構造をオンデマンドで作製できるようになる。

また,SrTiO3は紫外線を吸収する半導体材料でSrRuO3層も原子レベルに十分に薄いため,このヘテロ構造は人の目には見えない。そのため紫外線から守りかつ電力を作る窓などの新しい機能性デバイスにも期待が持てるとしている。

関連記事「分子研ら,酸化タングステン光触媒の光キャリア超高速構造追跡に成功」「東大ら,物質開発の扉を開く電子構造を発見」