1. はじめに

量子もつれを始めとする量子論に立脚した量子情報処理技術による,光量子センシングが注目されている1, 2)。光量子センシングでは,量子赤外分光,量子イメージングや量子コヒーレンストモグラフィーなど様々なセンシング技術が研究・開発されている。これらが実用化されれば,我々の生活に密接に結びついている医療,生命科学,環境モニタリングなどの分野の技術を飛躍的に向上させる。また,量子重力波検知など自然科学の解明を目指した応用も期待され,様々な研究が盛んに行われている。

ウィーン大学のアントン・ツァイリンガー博士(量子もつれに関連し2022年のノーベル物理学賞を受賞した3人の中の1人)が率いる研究グループは,2014年に量子もつれ光子対光源と非線形量子干渉系を組合せ,“被測定物を直接観測することなくその情報を取得する”量子イメージング技術を実証した3)。

量子赤外分光は,この量子イメージングのコンセプトと同様に“被測定物を直接観測することなくその情報を取得する”を基盤としている。このコンセプトを実現するための核となるのが,量子もつれ光子対光源と非線形量子干渉系を組合わせた量子技術である。詳細は後述するが,可視と赤外の量子もつれ光子対の発生過程間における非線形量子干渉を用いて,赤外光子で得られた吸収情報を可視光子で検出する。これにより赤外光子を検出することなく赤外の吸収情報を取得できる。そのため,従来の赤外分光とは全く異なる,新しい赤外分光技術として期待されている。

特に本稿では,“可視域の光源と検出器のみで,赤外域の分光が可能”となる「量子赤外分光」における超広帯域量子赤外分光について紹介する4)。

2. 量子赤外分光とは

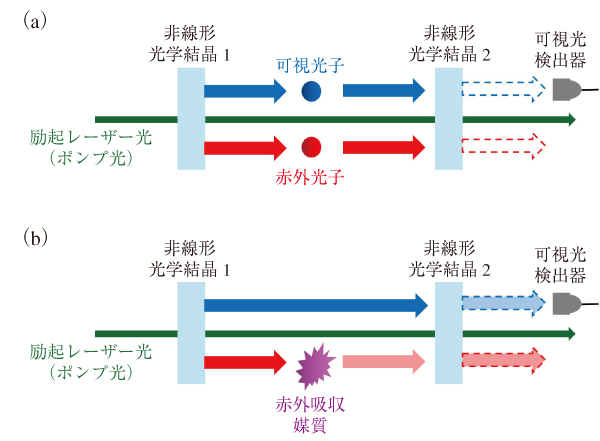

量子赤外分光における動作の重要なポイントは,量子もつれ光子対の発生過程間の非線形量子干渉を利用することにある。図1のポンプ光を非線形結晶に入射することで,可視シグナル光子と赤外アイドラー光子の光子対が生成される。仮に,これらの光子対の空間モードが完全に一致し,後段での測定によって「どちらの結晶で発生したか」を原理的に区別できない場合,この2つの光子対発生過程間において量子干渉が生じる。この量子干渉の結果,最終的な光子対の発生効率は,2つの発生過程間の相対位相によって大きく変化する。

たとえば,図1(a)のように,2つの過程が逆位相で干渉して互いに打ち消し合う場合,第2の結晶の後ろでは光子対が完全に消失する。一方で,図1(b)に示すように,非線形結晶間の赤外アイドラー光子の光路上に赤外吸収体を挿入すると,第1の結晶で発生したアイドラー光子の一部が吸収される。その結果,量子干渉が不完全となり,第2の結晶の後ろで可視シグナル光子が検出される。量子赤外分光は,この原理に基づき,赤外域での吸収を可視光子の検出を通じて検知することで,可視光強度(量子干渉信号)に応じて赤外域の光学特性を評価することができる。

これにより,従来のフーリエ変換型赤外分光装置(FTIR)を始めとした赤外分光法で課題であった,発熱体の光源などに起因する黒体輻射による赤外検出器の雑音問題が解決される。そのため,赤外分光装置の大幅な小型化・高感度化・低コスト化が期待される。それゆえ,2016年にA*STARのカラシンコフ博士等のグループによる4.2-4.5 μmにおける炭酸ガス(CO2)の赤外吸収スペクトル測定の報告5)を端緒として,国際的な研究や開発が加速化している。

私が所属する研究室も精力的に研究を進めている4, 6〜11)。例えば新たな測定手法として,シングルピクセルの検出器により,任意の分解能での測定を可能とする「フーリエ変換型量子赤外分光法(量子FTIR)」の提案・実証6)や最近の量子attenuated total rection(ATR)分光の提案・実証など11),この分野の進展に貢献している。