東京大学の研究グループは,半導体シリコンの電子が示す長いバレー緩和時間を室温で直接観測することに初めて成功した(ニュースリリース)。

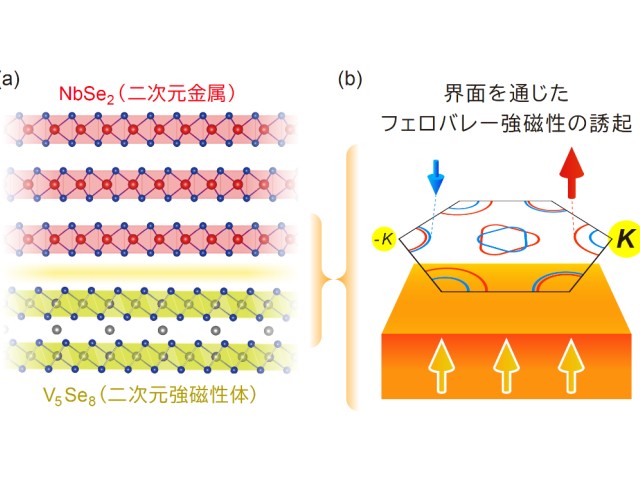

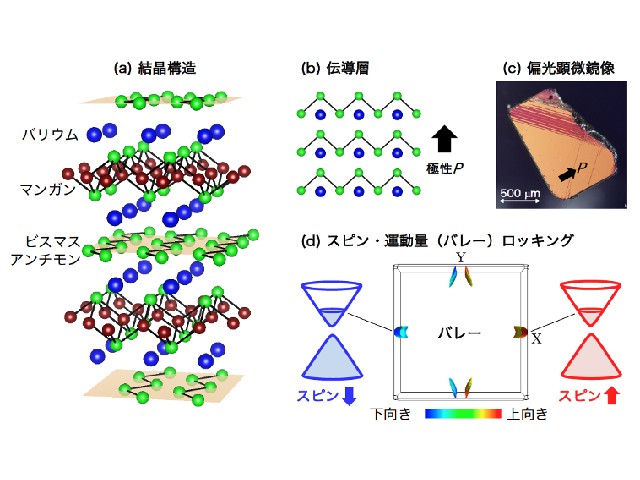

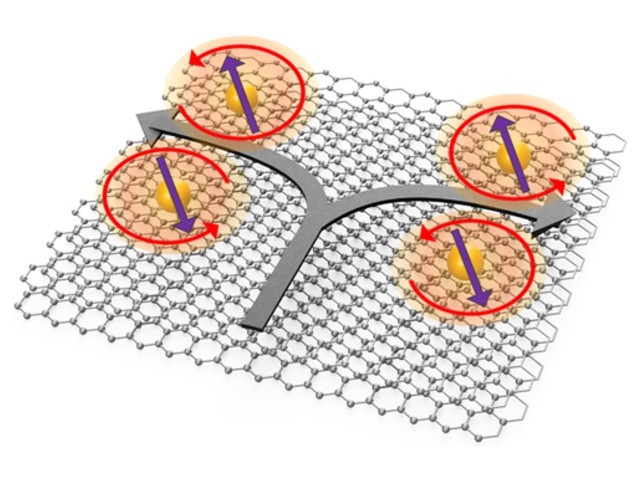

固体中の電子は,電荷だけでなくスピンも運ぶことができるほか,近年では,「電子の状態が運動量空間のどの谷(バレー)に位置するか」を表すバレー自由度にも注目が集まっている。特にグラフェンや単層遷移金属ダイカルコゲナイドといった物質では光を使ってバレーの偏りを操作しやすいため,盛んに研究が行なわれている。

しかしこれらの物質は原子層レベルの厚みしか持たないため取り扱いが未だに困難であることや,室温ではフォノンや不純物等との散乱によってバレーの偏り(バレー分極)がすぐ緩和してしまうことなどが応用に向けた障壁となっている。

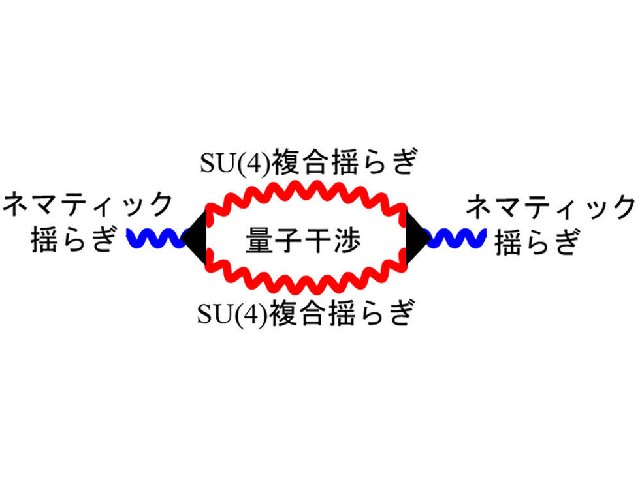

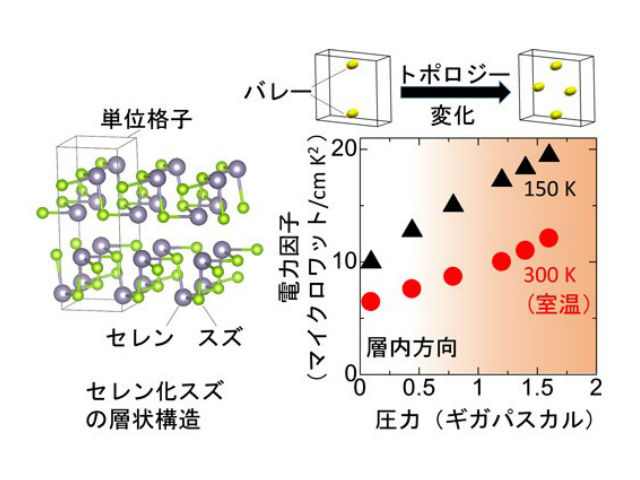

研究ではシリコンに注目。シリコンの電子は,運動量空間で6つのバレーを有している。シリコンのバレー自由度の重要性は以前より認識され,バレーのエネルギー縮退を解くことで電界効果トランジスタとしての性能が向上することや,結晶軸と揃った方向に直線偏光した光パルスを使うとバレー分極した電子が作られることも知られていた。

しかし,そのようにバレー偏極した電子がどのような輸送特性を示すのか,バレーが緩和するまでの時間がどれだけ長いのか等は未解明だった。

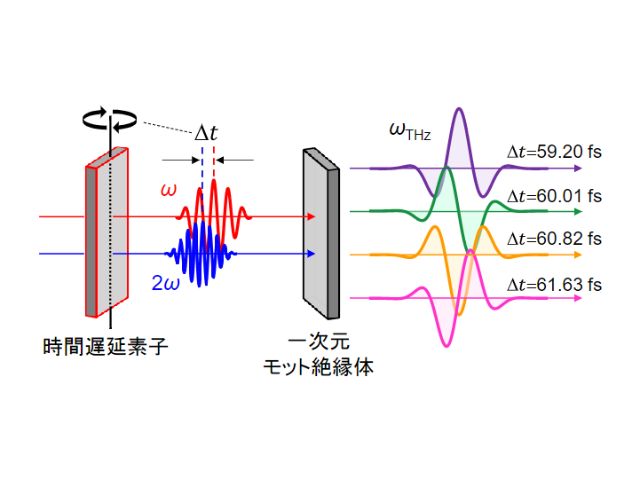

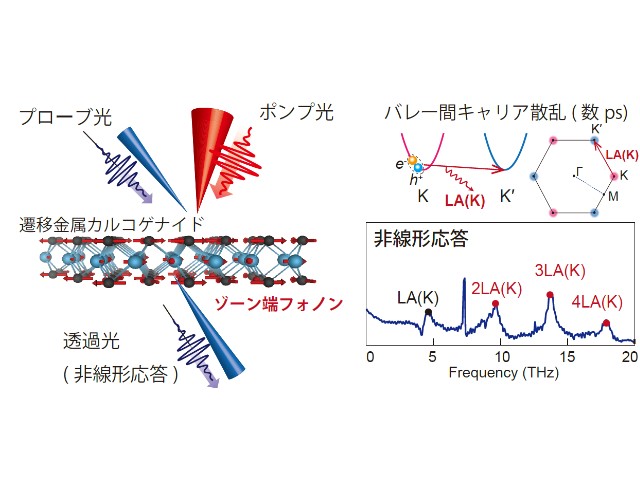

研究グループは,開発してきた高精度テラヘルツ偏光分解実験システムを利用して,近赤外光でシリコンのバンドギャップ端に電子を励起した後でテラヘルツパルスを入射するという実験を考案した。近赤外光によってバレー偏極した電子状態が作られると,電気伝導度に異方性が現れると考えられ,それはテラヘルツ帯の電磁波に対する線複屈折及び線二色性として作用する。

その結果生じるテラヘルツパルスの偏光状態の変化を,100フェムト秒の分解能で超高速かつ高精度に計測することで,バレー自由度の偏りが生じてから失われるまでのバレー緩和時間のダイナミクスを計測することに世界に先駆けて成功した。

その結果,シリコンの電子が示すバレー緩和時間は,電子がバンドギャップ端に近づけば近づくほど長くなり,バンド端では1.5ピコ秒もの長さに達することが明らかになった。これは理論的に予測されていたf散乱と呼ばれる散乱確率とよく一致した。

そして,単層遷移金属ダイカルコゲナイドと比較しても20倍ほど長く,シリコンにおけるバレー自由度の活用が期待される結果が得られた。研究グループは,今後のシリコンなどの半導体における室温バレートロニクスの発展に寄与する成果だとしている。