横浜国立大学,東京工業大学,米Rice大学,韓国科学技術院,物質・材料研究機構は,原子層物質の一つである単層のMoSe2(セレン化モリブデン)において超高速応答を計測し,ゾーン端の音響振動モードに由来する非線形信号を観測することで,バレー間散乱に寄与する音響振動モードを特定した(ニュースリリース)。

横浜国立大学,東京工業大学,米Rice大学,韓国科学技術院,物質・材料研究機構は,原子層物質の一つである単層のMoSe2(セレン化モリブデン)において超高速応答を計測し,ゾーン端の音響振動モードに由来する非線形信号を観測することで,バレー間散乱に寄与する音響振動モードを特定した(ニュースリリース)。

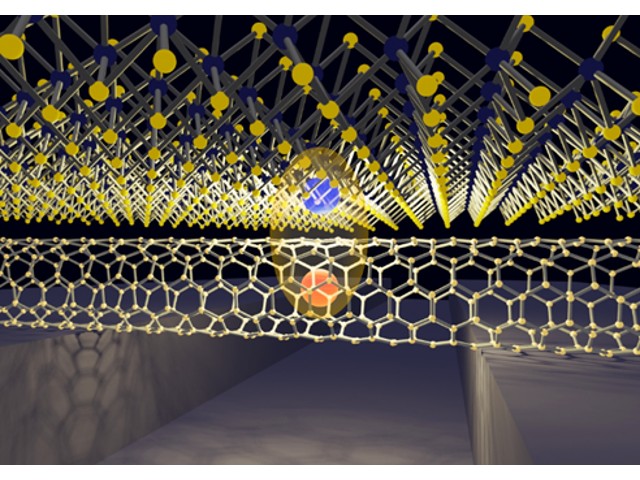

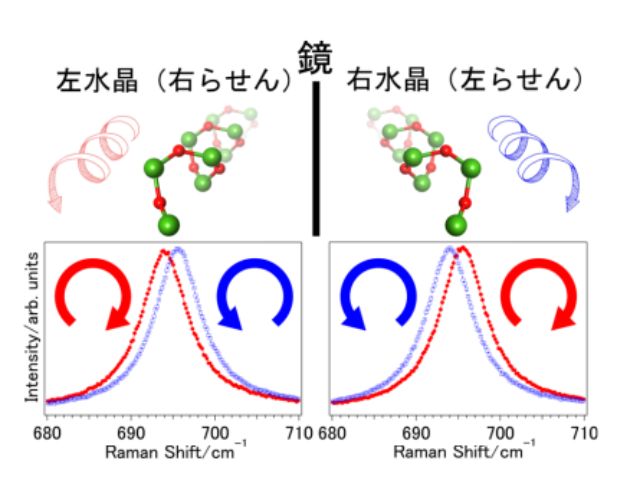

原子層物質には,カルコゲン原子が交互に六角格子を構成する遷移金属ダイカルコゲナイドなどが存在する。これらの物質では,反転対称性の破れによって電子のスピンと運動量が結合した「バレー自由度」を生み出すことが知られている。「バレー自由度」は量子情報の情報担体として量子コンピュターなどへの応用が期待されている。

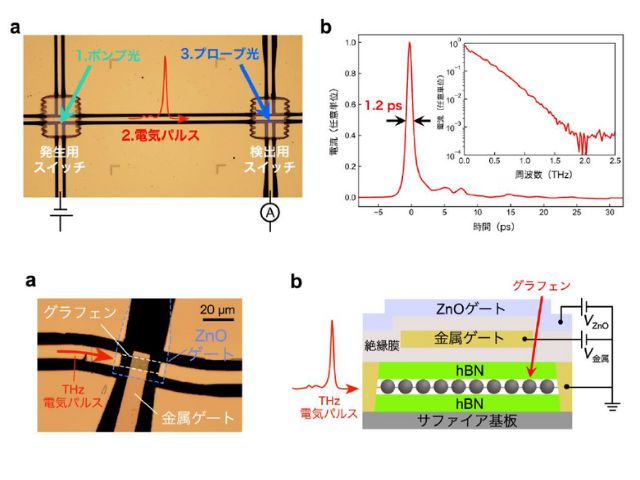

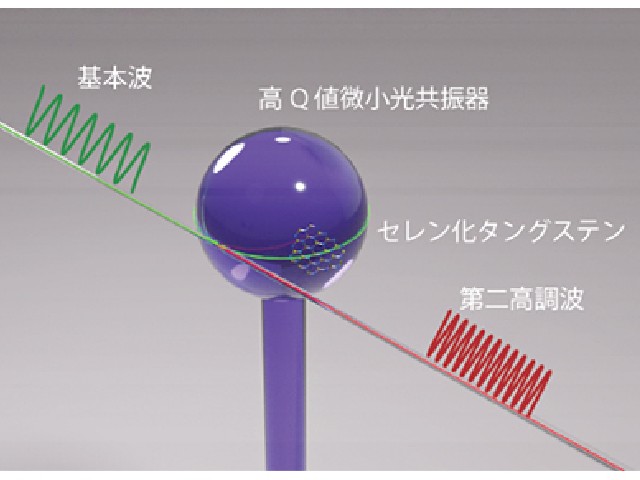

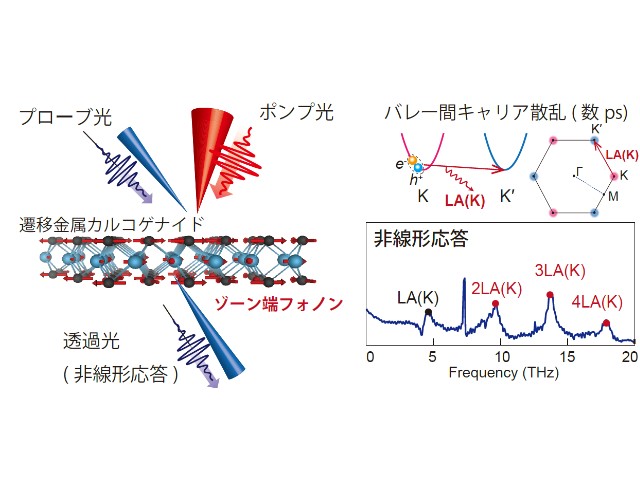

今回,研究者グループは,MoSe2において,バレー情報の損失の原因となる電子のバレー間散乱の原因を明らかにする観点から,10fsの超短パルスレーザーを用いた超高速分光実験を行なった。

超短パルスレーザーで単層MoSe2を光励起し,誘起される吸収率の変化をプローブ用のパルスレーザーで検出した。その結果,バレー間散乱に関連する振動モード(フォノン)の基本周波数の信号に加えて,その倍音・三倍音・四倍音に対応する高調波信号を観測することに成功した。

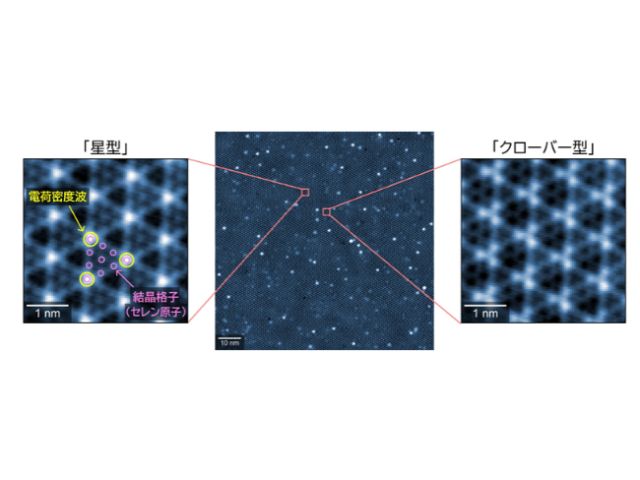

さらに第一原理計算によるシミュレーションによって,これらの高調波信号は,ゾーン端の音響振動モードが調和的に振動する場合であっても観測できることを明らかにした。これによって,バレー間散乱に寄与する振動モードの波長とその方向を決定することができ,これまで未解決であった電子のバレー間散乱の起源について明確な知見を得ることに成功した。

バレー間散乱に寄与するゾーン端の振動モードは,光子と比べて数百倍〜数千倍の運動量を持っているため通常の光励起においては観測されない。しかしながら今回の結果により,数ピコ秒(10-12秒)の時間領域においてバレー間散乱が起こり,吸収率の変調が引き起こされることを明らかにした。さらにゾーン端の振動による吸収率の変調は原子変位の対称性の破れから強い非線形性を持ち,特殊な高調波信号が大きく観測されることが判明した。

バレー間散乱を引き起こす振動モードを特定するのは,バレートロニクス研究の重要課題の一つだが,この研究によりバレー間散乱に寄与する振動モードの種類と非線形信号との関係性が明らかになった。よって研究グループはこの研究が,次世代量子情報のデバイス設計におけるバレー自由度の制御や観測において重要な指針を与えるものだとしている。