東京大学の研究グループは,強い日差しにも負けず,植物の生産性を高める画期的な光合成促進剤を発見した(ニュースリリース)。

2050年までに世界人口が100億人に達すると予測される中,食料生産を50%増やす必要があるが,気候変動による干ばつや洪水,強光ストレスが農業生産を脅かしている。これまで遺伝子改変による作物の改良が進められてきたが,化合物を利用したストレス耐性向上技術も重要視されている。

研究グループは,12,000種類の化合物を光合成の可視化装置で解析したところ,アントラキノンと呼ばれる化合物の仲間が強光ストレス環境下で光合成を促進することを発見した。

光合成は光化学系II(PSII)と光化学系I(PSI)が連携し,光エネルギーをATPやNADPHに変換するプロセス。実験の結果,アントラキノンの一種(A1N)はPSIIでは電子を受け取らないものの,PSIから電子を部分的に受け取る能力があることが確認された。

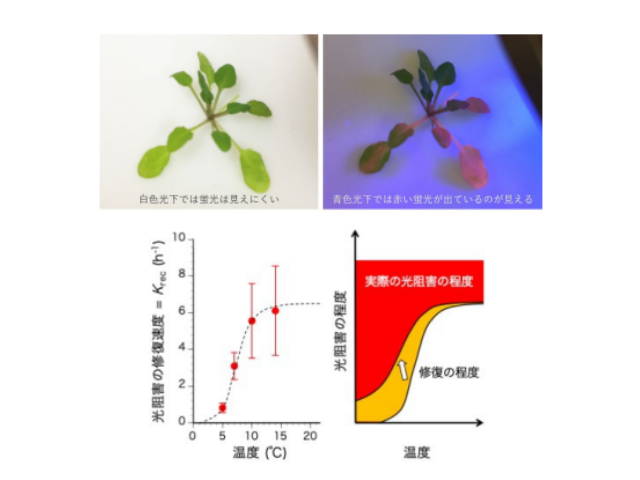

さらに,タバコの葉にA1Nをスプレーした実験では,強光ストレスを72時間与えた後も光合成能力やクロロフィル濃度の低下が抑えられ,葉の緑色が保たれた。シロイヌナズナ,レタス,トマトにおいても同様の効果が確認された。

また,アントラキノンの仲間(A1N)を処理した植物は,光ストレス後も光化学系IIの光合成効率が維持され,光エネルギーの無駄が抑えられた。トマトでは,ストレス後のクロロフィル量や光合成装置の健全性(Fv/Fm)が向上した。

さらに,アントラキノン処理を施した植物は,光ストレスからの回復が早く,成長が良好であることが判明した。未処理の植物では葉の変色や早い開花が見られたのに対し,A1N処理をした植物はストレスの影響がほとんど見られなかった。

加えて,アントラキノン処理が通常の環境下でも悪影響を及ぼさないことも確認された。 アントラキノンは自然界に広く存在し,花や果実,根茎などに含まれる化合物で,UV-B保護やエネルギー伝達調整,抗炎症作用などの機能を持つ。

今回の研究では,アントラキノンが光ストレスに対する作物の耐性を向上させ,成長や品質維持に寄与することを示した。さらに,この化合物は通常の栽培条件下で7日以内に分解されることもわかった。

研究グループは,過酷な環境でも安定した作物生産が可能となり,世界的な食料問題の解決に向けた大きな一歩となることが期待されるとしている。