アストロバイオロジーセンター(ABC)は,水面上に葉を広げる浮遊植生の反射スペクトルが,水の豊富な惑星における生命探査の有力な指標となる可能性について明らかにした。(ニュースリリース)。

地球と類似した環境の惑星では陸上植物が示す特徴的な反射スペクトルを生命の指標として検出することが期待されているが,地球よりも水が豊富で地表のほとんどが海洋で覆われた惑星では地球と同じような陸上植生の発達は期待できない。

生命の誕生に不可欠な水が豊富にある海洋惑星における生命探査の可能性を広げるため,この研究では水面上に浮遊する植物による反射スペクトルの特徴とその検出可能性を検証した。

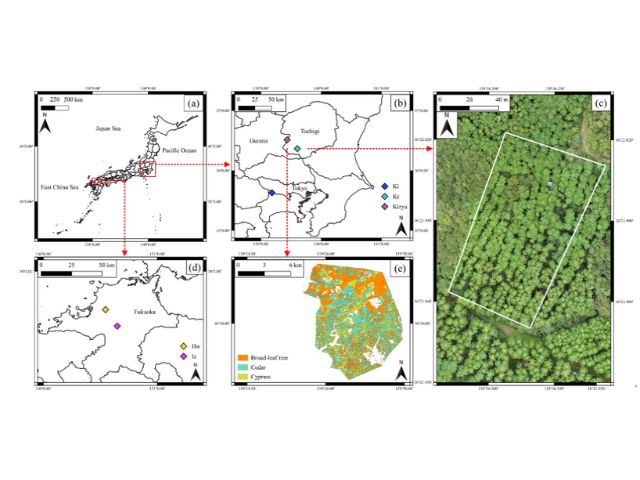

研究グループは,浮遊植物の反射スペクトルを実験室での個葉の測定から衛星リモートセンシングによる湖沼植生の測定まで異なるスケールで調査し,その特徴を明らかにした。

浮水葉の形態は種によって大きく異なるものの,一般的な傾向として,陸上植物と同等以上のレッドエッジ(陸上植物が示す特徴的な反射スペクトル)を示した。浮力を高めるための空気を多く含む葉肉組織や撥水性を高めるための表皮構造によりレッドエッジが強調されると考えられるという。葉を水に浮かべた状態での反射率測定では,濡れることにより若干反射率が低下するが,水中に沈む水草に比べて顕著なレッドエッジを確認した。

しかしながら,実際の自然環境下での大規模な観測では,群落密度が低く水面に重ならずに葉を広げる浮遊植生のレッドエッジは,密度の高い陸上植生に比べて低下する。衛星リモートセンシングによる反射率画像から,正規化植生指数(NDVI)を指標としてレッドエッジの大きさを比較した場合,湖沼の浮遊植生は周囲の森林植生より低い値を示した。

温帯域にある日本では発達した浮遊植生は夏季にのみ存在し,冬季に消失するため,通年で平均化した場合,NDVIは更に小さく検出困難になる。一方で,NDVIの最小値と最大値の変動幅は浮遊植生の方が森林植生より顕著だった。

そこで,NDVIの周期変動に着目して日本全国148か所の湖沼を対象とした大規模な解析を行なったところ,冬季と夏季でマイナスからプラスに変化する浮遊植生に特徴的な季節変動パターンが確認された。浮遊植物は水に濡れることにより反射率が低下するものの,水自体の反射率がより低く安定しているために,植生の増減が高感度に検出できたと考えられる。

研究グループは,水面に浮遊する植物のような光合成生物の進化が地球以外の惑星においても普遍的であれば,より水が豊富な海洋惑星に拡大することができるとしている。