大阪大学の研究グループは,二次元材料のひとつである六方晶窒化ホウ素(hBN)の上に,パルスレーザー蒸着法を用いて二酸化バナジウム(VO2)の薄膜結晶を成長させ,その厚さを薄くしても性能が劣化せず,約10nmの超薄膜においても良好なスイッチ特性を示すことを世界で初めて明らかにした(ニュースリリース)。

酸化バナジウムなどの酸化物は,従来の半導体材料とは異なった機構で,巨大なスイッチング動作が可能な強相関量子材料として知られている。今後,シリコン半導体の微細化が限界を迎えた後,その超巨大物性を利用して,ナノスケールでも利用できる新たな半導体材料になりうることが期待されている。

これまで,このような酸化物材料の超薄膜化は,類似の結晶構造を有する特殊かつ高価な,限定された基板材料上でのみ可能であり,その限られた場合でも,二つの異種材料間の界面に生じるわずかな結晶構造の違いから生じる歪みのために,薄くするとその特性が急激に劣化することが知られていた。

この為,材料を薄くすることが必須な半導体デバイスとして動作させることが困難なこと,および安価に一般に供給できないことが問題だった。

今回,物質・材料研究機構グループにより提供されたhBNは,原子一層のシートとしても剥離できることで有名なグラフェンと同じ六方格子からなる二次元材料のひとつ。その原子的に平坦なシート状の表面にはファンデルワールス結合と呼ばれる非常に弱い結合力しか存在せず,いわば非常に柔らかい表面を持っているといえる。

これはセラミックスとしても利用される酸化物材料の持つ,強い共有結合やイオン結合とは大きく異なる。この柔らかいhBNの表面では,異なる材料を組み合わせても無理な歪みが入ることなく,界面での歪みを緩和して酸化物材料が成長していくであろうと考えた。

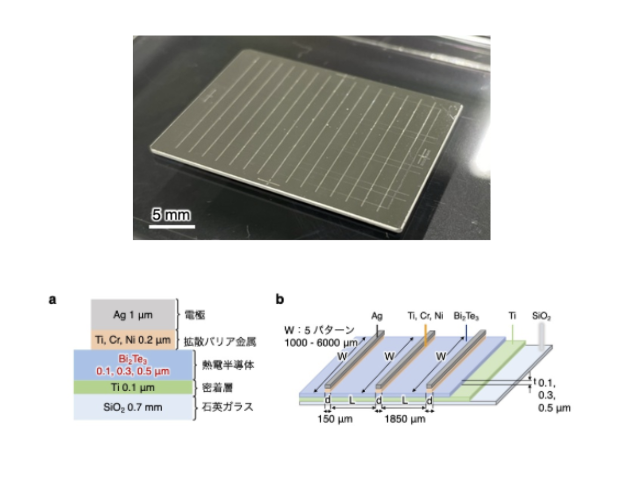

研究グループは,パルスレーザー蒸着法を用いて,いろいろな厚さを持った薄膜を作製し,そのスイッチング特性を評価したところ,厚さを薄くしても劣化せず,10nmの厚さでも良好な性質を示すVO2超薄膜の成長に成功した。

柔らかい有機材料間の積層構造はよく知られているが,今回のような柔らかい二次元材料上への固い無機強相関量子材料の直接の積層成長は,新たな界面物理現象を開拓する可能性を有している。

研究グループは,この研究成果により,次世代エレクトロニクス用材料として期待される酸化物量子材料の自由自在なナノスケール化が実現し,どこにでも貼り付け可能でフレキシブルな性質によってセンサやデバイスの作製が容易になるなど,半導体産業において新しい用途開拓が期待されるとしている。