矢野経済研究所は,国内におけるスマート農業市場を調査し,市場規模,参入企業の動向,および将来展望を明らかにした(ニュースリリース)。

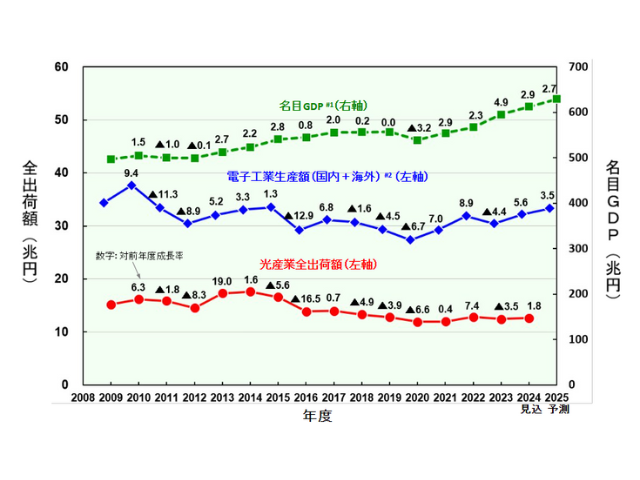

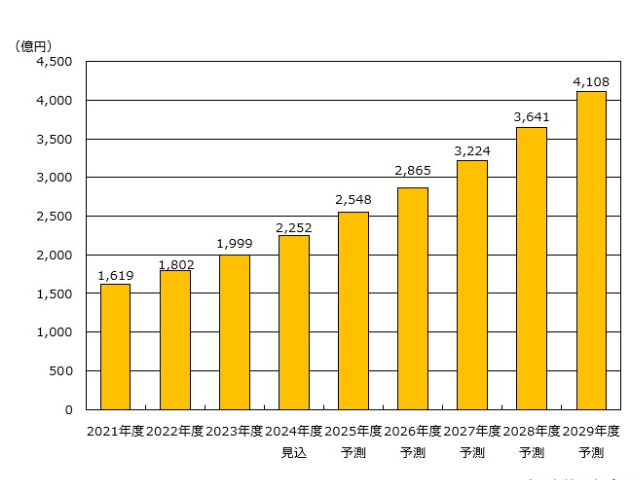

それによると,2024年度のスマート農業の国内市場規模(事業者売上高ベース)は前年度比109.9%の331億5,400万円の見込みだという。

2024年度は化学肥料をはじめとした農業資材等の価格上昇を背景に,施肥(せひ)量低減につながる可変施肥に対応したスマート田植え機システムや,栽培環境の変化を把握する生育マップを作成できるリモートセンシングシステムなどが引き続き普及拡大しているという。

またドローンの積載量が大型化しており,ドローンでリモートセンシングして可変施肥を行なう生産者も増えている。生育マップと連動した可変施肥システムの普及により,作物の生育不良の箇所だけにピンポイントで肥料を散布することが可能となる。これにより,生育のバラつきを解消することに加えて,余分な肥料の施用や労力の削減にもつなげることが出来るとしている。

今回の調査で注目した,スマート農業技術をより現場で広く活用するために「スマート農業技術活用促進法」が成立し,2024年10月に施行された。同法では,農業生産現場において,人手を前提とした慣行的な生産方式からスマート農業技術に適した生産方式へ転換を進めるものである。

生産者自身に留まらず,スマート農業技術活用サービス事業者による農作業受託サービスの拡大や,農作物を調達している食品事業者による新たな流通・販売等の方式も対象になっていることから,今後生産者以外にもスマート農業技術が普及拡大することが期待される。また,スマート農業の普及拡大により,地域の雇用創出や新たなビジネスモデルの創出にもつながるとしている。

将来展望について,2030年度のスマート農業の国内市場規模は788億4,300万円まで拡大すると予測した。今後,スマート農業技術(衛星・ドローン・スマート農機・センサー等)で取得する圃場の生育情報を利用して各地域の収穫適期を予測し,農作物の精緻な出荷計画を作成することが出来るという。

これが実現できれば,様々な業種・業態に向けて,新たなソリューション・サービスが展開できる。例えば,実需者の需給時期に合わせて,出荷・廃棄ロスが発生しない産地毎のリレー出荷計画立案や,ロボット農機・農業用ドローン・農業用ロボット等のシェアリングサービス等の新たな農業ICTサービスが実現する可能性があるとしている。

農林水産省によると,今後20年で基幹的農業従事者は現在の約1/4まで減少する見込みで,従来の生産方式を前提とした農業生産では,農業の持続的な発展や食糧の安定供給を確保できない。農業従事者が急速に減少する中,農地面積や労働時間あたりの収量(生産性)向上の技術は不可欠であり,これらを解決することが出来る「スマート農業」の普及拡大が必要だとしている。