東北大学,東京理科大学,京都大学,帝京科学大学は,鎖長や内部構造が一義に規定された金属錯体分子鎖(ナノチェーン)を系統的に合成・単離することに成功した(ニュースリリース)。

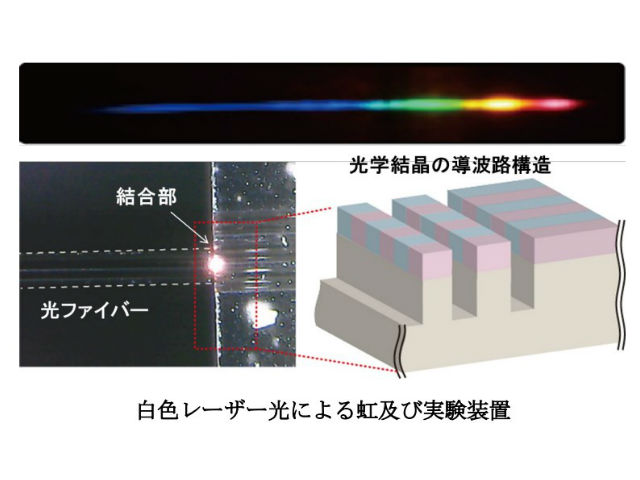

近年,デバイスの小型化と省エネルギー化が求められる中,シリコンなどの無機材料では実現が難しい分子スケールでの極小デバイスの開発が行なわれている。特に,ナノメートルスケールのデバイスを駆動するためのエネルギーや情報伝達信号として光が注目されており,光を輸送できる分子光導波路の開発が望まれている。

これまでポリマー鎖内を励起子が移動(ホッピング)する挙動の解析にランダムウォークモデルが適用されてきた。ここで超高速レーザーを用いる時間分解分光法が励起子ダイナミクス(通常,ピコ秒スケール)の解明に重要な役割を果たしているが,観測可能な現象の時間スケールはレーザーや検出器の性能に制限される。

また,従来のポリマーにおいては励起子の停留サイトとなる色素分子間の相対的な配列・配向・距離が定まらず,この構造の不確実性が励起子移動現象の定量的モデル化と解析を妨げていた。

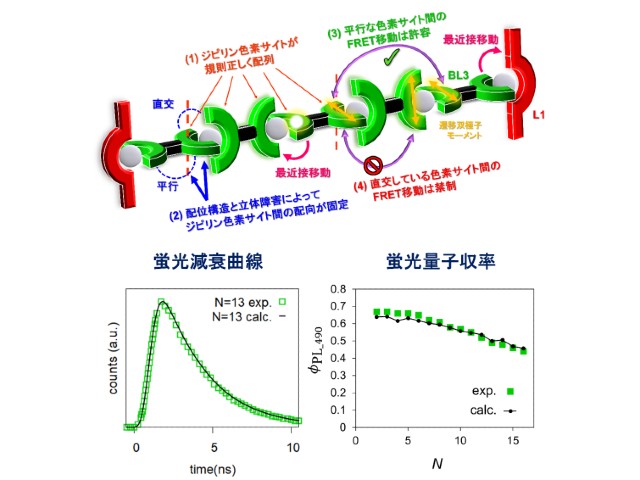

研究グループは,発光性ジピリン亜鉛錯体に着目し,色素であるジピリン部位の配向・配列・距離を精密に規定した一次元分子鎖群「ナノチェーン」を合成することに成功した。ナノチェーンは配位結合が主鎖を担う直鎖状金属錯体。研究では1核から16核までのナノチェーンの単離を可能とした。

光照射によって生成する励起子は各ジピリン色素サイトに局在し,サイト間の配向と距離に依存した FRET機構で大部分の励起子移動を説明できる。一次元分子鎖の構造が規定されているため,連続時間マルコフ連鎖に基づく精密なモデルを構築し,鎖内の励起子ダイナミクスを数学的に記述することが可能となった。ただし,金属イオンを挟んだ最近接サイト間の励起子移動の定量化は困難なため,その速度定数を未知パラメータとして取り扱った。

一次元分子鎖の蛍光減衰曲線と蛍光量子収率は市販の分光装置で実験値を取得できるとともに,上記の連続時間マルコフ連鎖モデルから理論値を算出できる。そこで,理論値が実験値を再現するように上記未知パラメータを最適化することで,最近接サイト間の励起子移動の時定数を 40±20ピコ秒(分子鎖内部の値,トルエン中)と決定できた。

研究グループは,今回用いた手法とモデルは,分子性ナノ材料における光化学・光物理現象を理解するための標準的方法論に資することが期待されるとしている。