京都大学と島津製作所は,表面が平滑でないサンプルをプリズムに押しつけることで測定が可能な,全反射法による量子赤外分光を実現した(ニュースリリース)。

電子や光子といった個々の量子の振るまいや,複数の量子間の相関(量子もつれ)を制御することで,従来の計測技術の限界を超える量子センシングの研究が精力的に進められている。

特に量子もつれ光を用いた「量子赤外分光」は,可視域の光源と検出器のみで赤外分光が可能になり,分光装置の大幅な小型化・高感度化・低コスト化が期待される技術として注目されている。しかし,従来の量子赤外分光法では,表面がきわめて平滑なサンプルを準備する必要があるなどの問題があった。

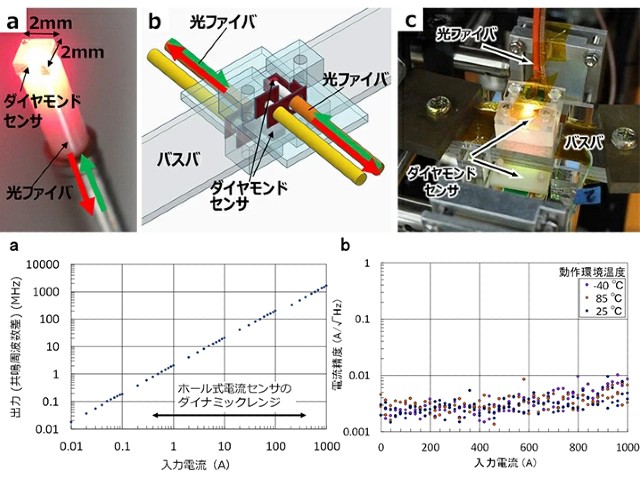

今回研究グループは,プリズムの表面で光が全反射する際にわずかにプリズムの表面からしみ出す全反射現象を量子赤外分光に応用した ,「 全反射型量子赤外分光 (Attenuated Total Reflection Quantum InfraRed Spectroscopy:ATR-QIRS)」を実現した。

全反射法(ATR法)は既存の赤外分光法でも活用されており,サンプルをプリズムに押しつけるだけで簡便に測定出来ることや,透過型の測定では赤外光がほとんど吸収されてしまい測定できないようなサンプルにも適用できるため,広く活用されている。

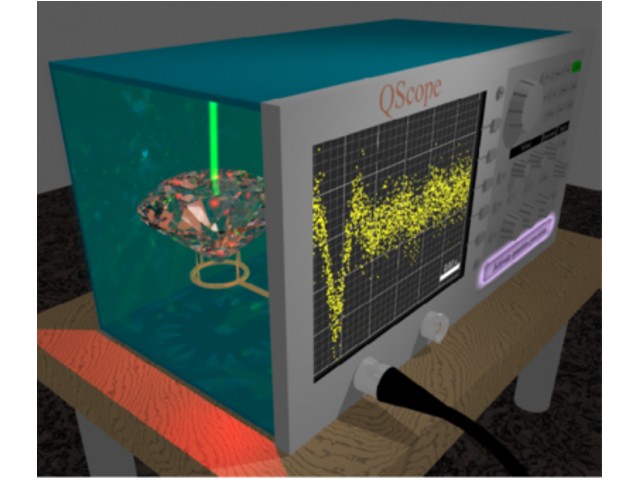

ATR-QIRSの実験系は,励起用の532nmのCW レーザーを非線形結晶であるニオブ酸リチウム(LN)へ入射し,可視光子と赤外光子の対である量子もつれ光子対を生成する。その後波長フィルターにより赤外光子と,可視光子と励起光を別々の経路に分離する。

励起光,可視光子,赤外光子は様々な操作を経て再び非線形結晶に入射するが,その際にこの2度目の励起光の入射により可視光子・赤外光子の量子もつれ光子対が発生するプロセスと,最初のもつれ光子対発生プロセスが量子干渉を起こす。

この装置では,可視光子の反射鏡の位置を掃引することにより,量子干渉を制御し,結果として出力される可視光子(量子干渉信号)を,シリコン製のアバランシェフォトダイオード(APD)で検出している。

今回実現したATR-QIRSは,表面が平滑でないサンプルもプリズムに押しつけることで測定が可能になり,様々な試料の簡便な測定が待されるという。

研究グループは,従来困難であった厚みのあるサンプルの測定も可能となるため,より幅広い用途で利用可能な小型でポータブルな量子赤外分光システムの実現が期待されるほか,特に,屋外での環境モニタリングやセキュリティへの応用などが期待されるとしている。