大阪公立大学の研究グループは,蛍光造影法を用いて,手術中に末梢神経の血流状態を可視化する技術を開発した(ニュースリリース)。

末梢神経が慢性的に圧迫を受けて機能が低下した状態を,慢性絞扼性末梢神経障害という。慢性絞扼性末梢神経障害では,神経の血流が低下し,長期的に神経の組織が変化することが知られている。しかし,圧迫によってダメージを受けた部位の血流を詳しく評価した研究はこれまでなかった。

研究グループは,血流低下部位を術者が手術中に確認することができれば,手術の精度上昇や術前診断と相違がないかを確認できるのではないかと考えた。そこで,フルオレセイン蛍光造影法(FAG)という,他の分野ではよく使われる血流評価方法の,末梢神経への応用を試みた。

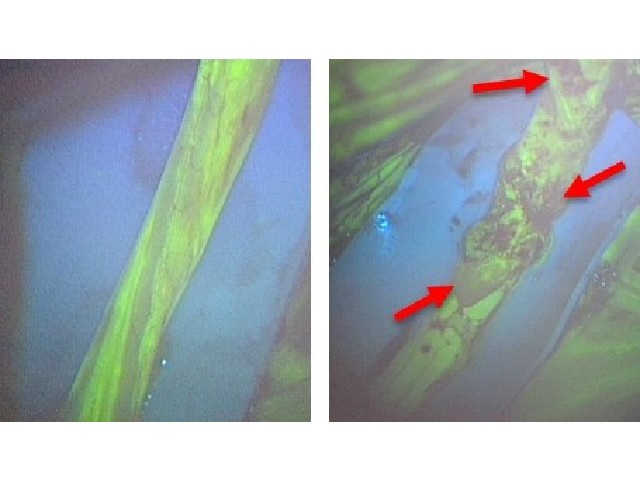

まず,ラット坐骨神経慢性絞扼性障害モデルを用いてFAGが神経の血流低下を検出できるかを評価した。その結果,血流の低下を問題なく検出できることが分かった。

次に,大型の動物へ応用するため,ウサギの坐骨神経慢性絞扼性障害モデルを作製した。ウサギモデルはラットモデルよりも神経が大きく,より重症であるという特徴がある。このモデルでも,FAGにより血流の低下を検出できることが分かった。

また,電気生理学的検査によって,神経を流れる電流の強さを測定したところ,FAGの検出結果と関連することが明らかになった。

最後に,重症手根管症候群患者の手術中にFAGを行なったところ,電気生理学的検査の結果と関連していることが再確認された。これらの結果から,FAGは術中の神経血流評価として高い診断能力がある可能性が示された。

重症の慢性慢性絞扼性末梢神経障害の手術では,手術範囲の把握や追加治療の要否の判断が難しく,客観的な判断を行なうための手法の開発が求められていた。FAGは障害された部分を可視化し重症度を評価できることが示されたため,研究グループは,術者をアシストすることで手術の精度向上に貢献する可能性があるとしている。