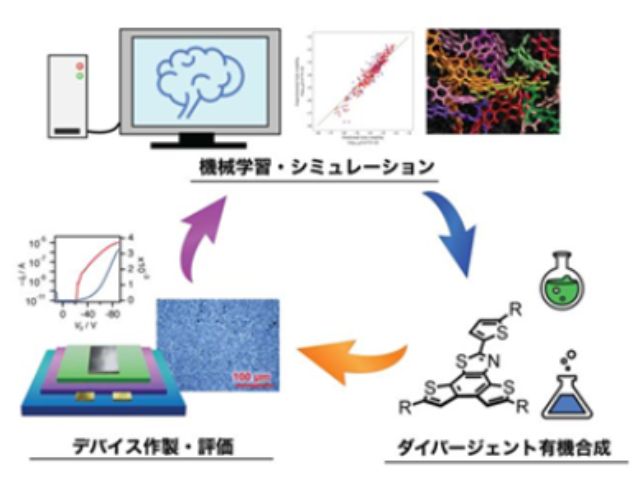

大阪大学,岡山大学,神戸大学,名古屋大学は,有機半導体分子のフロンティア軌道を空間的に分離させる分子設計を取り入れることで,有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減することに成功した(ニュースリリース)。

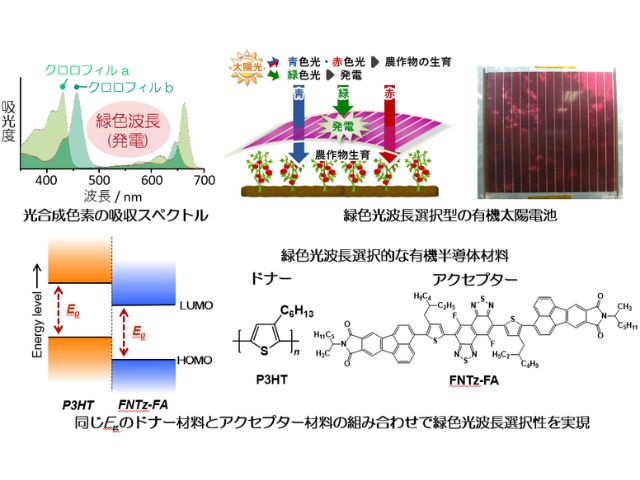

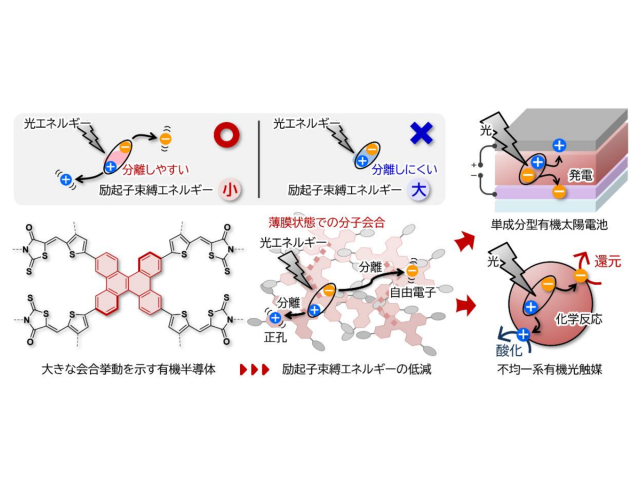

有機太陽電池のエネルギー変換効率は,有機半導体が光エネルギーを受け取って,電流の源である自由電子と正孔を生成する効率に大きく左右されるが,一般的に有機半導体はシリコンなどの無機半導体と比較して比誘電率(εr)が小さいため,光エネルギーを受け取っても負電荷と正電荷がクーロン引力(=励起子束縛エネルギー)で互いに強く束縛されて,自由電荷への変換過程が進行しにくいことが課題の一つとなっている。

この課題を克服するために,発電層に使用する有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減させるための分子デザイン指針の開拓が望まれていた。

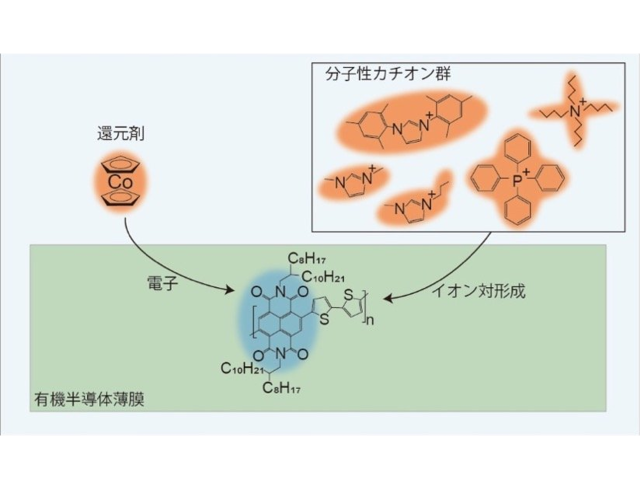

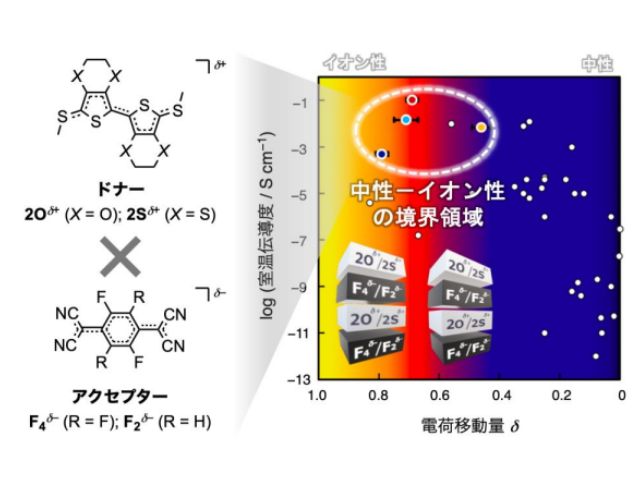

研究グループでは,有機半導体の比誘電率(εr)を増加させる分子デザインを取り入れることによって,励起子束縛エネルギーを低減できることを見出していた。クーロンの式に含まれるR(=励起状態での正電荷と負電荷の距離)を増加させることでも励起子束縛エネルギーを低減可能と期待されるが,励起状態での電荷間距離に着目した有機半導体材料は未開拓だった。

通常,光エネルギーを受け取った励起状態の有機半導体分子では,電子によって占有されている分子軌道のうち,最もエネルギーの高い軌道(HOMO)に存在していた電子が,電子によって占有されていない分子軌道のうち,最もエネルギーの低い軌道(LUMO)に移った状態となる。

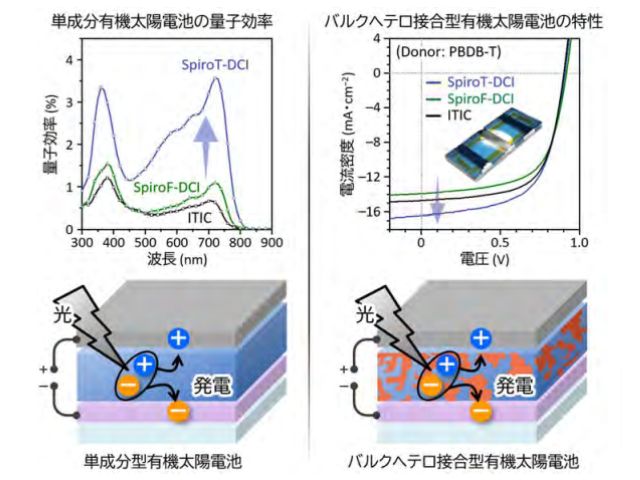

すなわち,分子内でHOMOの存在する場所が正電荷,LUMOの存在する場所が負電荷を帯びた状態となる。研究グループは,分子内でのHOMOとLUMOの空間的配置を分離させる設計を実現することで,従来材料であるITICよりも,励起子束縛エネルギーが小さい有機半導体分子(SpiroT-DCI)を開発した。

開発した有機半導体分子をアクセプター材料として,また PBDB-Tをドナー材料として使用したバルクヘテロジャンクション型の有機太陽電池を作製したところ,小さな励起子束縛エネルギーを反映して,従来材料(ITIC)や比較材料(SpiroF-DCI)よりも優れた太陽電池特性を示した。

さらに,今回開発したSpiroT-DCIの単一成分膜を発電層とする太陽電池を試作した結果,最大で3.6%の量子効率を示し,エネルギー変換効率は小さいものの単成分型有機太陽電池としても機能する事を見出した。

研究グループは,この研究成果によって,新駆動原理に基づく新たな光・電子デバイスの創出に繋がるとしている。