東北大学,理化学研究所,高輝度光科学研究センター,住友ゴム工業は,従来は測定系に1つしかなかった時間分解能を2つもつ,原子運動の新しい放射光X線分光型測定技術を作り出すことで,0.1ナノ~100ナノ秒の広い時間領域で原子・分子・ナノ構造体の運動を測定することを可能にした(ニュースリリース)。

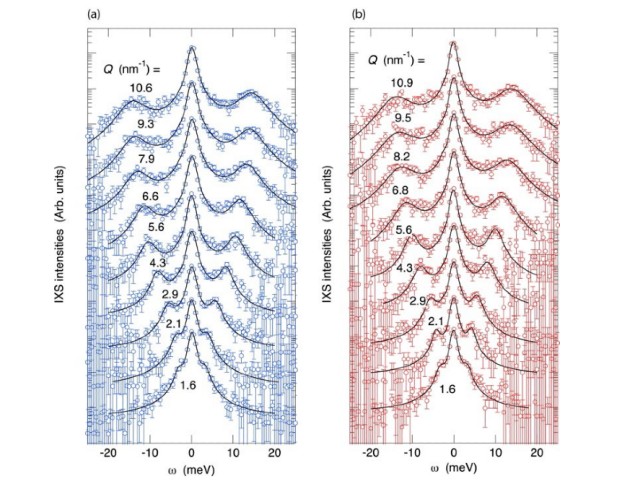

分光型と呼ばれる従来の原子運動の測定装置では,運動を観測できる時間範囲は装置性能から決まるある1つの時間の近辺に制限されてしまうことなどから,放射光ではナノ秒程度の原子運動の観測は大きな制限があった。

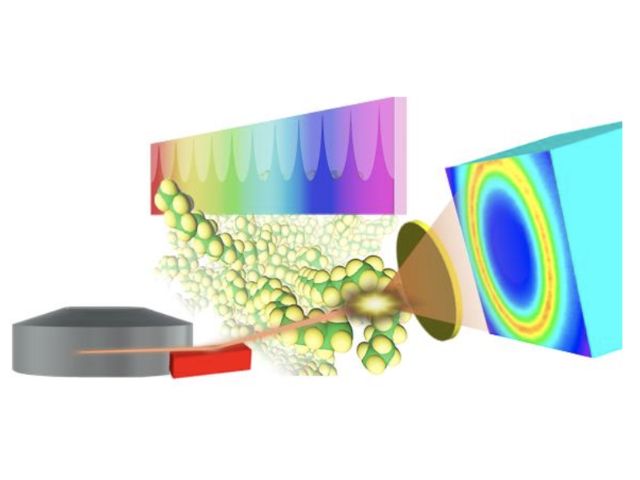

様々な波長が混ざった放射光のうち,いくつかの特定の波長だけを取り出し,分光器を使ってその波長分布を観測する場合,それぞれの波長のピークが連なり,歯が複数ある櫛のような形に見える。従来法では,例えてみると櫛の歯が一本しかないスペクトル構造を測定に用いていた。この時,歯の固有の幅が原子運動の時間の測定分解能,すなわち原子の運動を測ることができる時間域を決めていた。

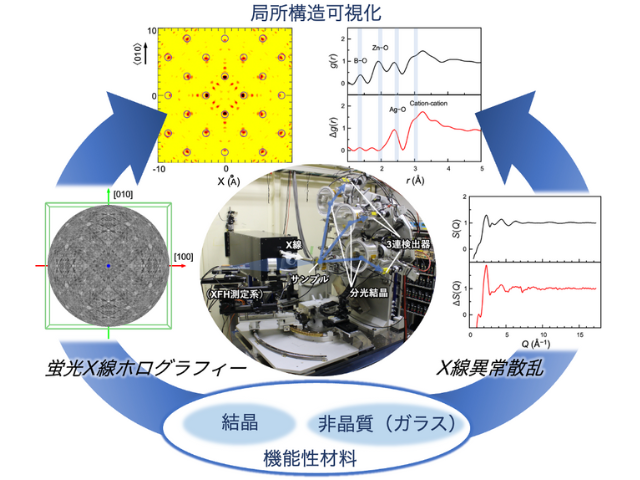

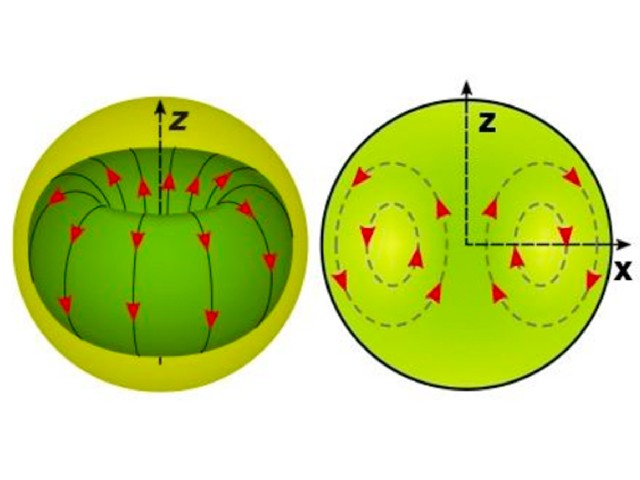

今回研究グループは,SPring-8 BL35XUにおいて,核モノクロメーターと分光器を用いることで,X線領域でスペクトルの櫛型の構造を作りだした。そしてこの新しい測定系が,櫛の歯の幅から決まる時間分解能だけでなく,櫛全体の幅から決まる新しい別の時間分解能をもつことに気づいた。さらに歯が沢山あることで,櫛の歯の幅から決まる時間分解能の測定も,歯の数が多い分だけ効率的に行なえることにも気が付いた。

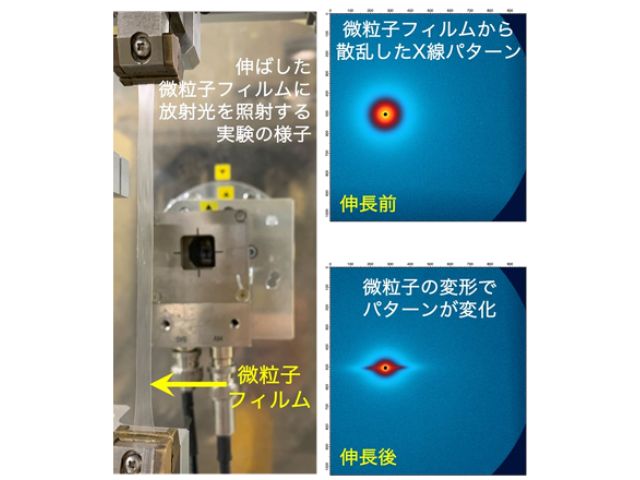

そこで,2つの分解能をもつ新技術を開発し,この手法が0.1ナノ秒から100ナノ秒という,従来法に比べてとても広い時間領域において,原子・分子運動の効率的な観測が可能であることを,典型的な高分子材料(ゴム)に対して実証した。

従来の放射光技術では,1つの測定に何週間もかかるために実質的に計測不可能であった原子ダイナミクス測定が,今回開発した技術によって100倍高効率に測定できるようになり,その測定が現実的になった。

また,精密な原子・分子構造の同時測定の実現は,大型放射光施設 SPring-8の加速器を駆動させる高周波周期と高速X線2次元検出器の露光周期を100万分の10以下で精密に合致させる高精度同期システムの開発が基礎となっているという。

研究グループは,この手法は,生体モデル系も含めた多くの対象に適用可能で,より優れた特性をもつ材料開発,生命現象の理解が大きく加速するとしている。