豊橋技術科学大学とエジプト石油研究所の研究グループは,酸化亜鉛ナノパゴダアレイを透明電極上に形成し,さらにその表面に銀ナノ粒子を修飾することで,新規な高機能光電極を開発した(ニュースリリース)。

水素製造技術の1つとして,太陽光を利用した光電気化学的水分解の活用が期待されている。この光電極には,高い太陽光吸収効率や電荷の移動効率に加えて,水分解反応に対する低い過電圧を有することなどが求められる。

また,主となる素材にレアアースやレアメタルを使用せず,作製プロセスが産業化に適していることなども重要だが,それらすべてを満足する材料はなかった。

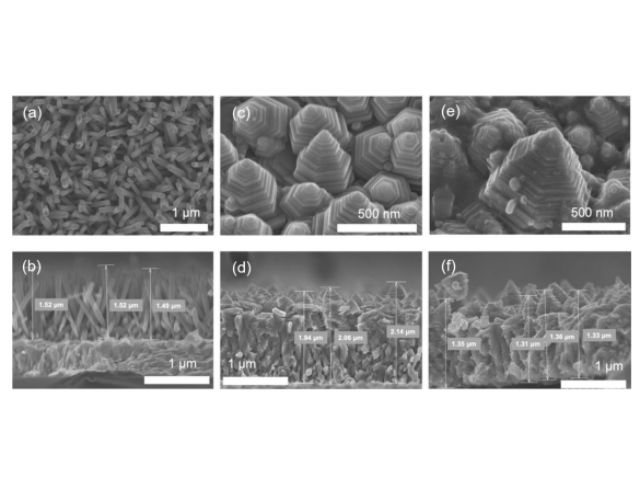

そこで研究グループは,原料枯渇の心配がない,価格が安価,高い電子伝導性を有するなどの特徴を持つ酸化亜鉛ナノパゴダアレイに注目した。酸化亜鉛ナノパゴダは,サイズの異なる六角柱が積み重なった形状であり,多くのステップ構造を有する。

また,結晶欠陥が極めて少なく,電子伝導性に優れている。酸化亜鉛ナノパゴダアレイ光電極に銀ナノ粒子を修飾することで,可視光吸収特性が付与され,太陽光照射下で機能する光電極としての利用が可能となる。

酸化亜鉛ナノパゴダアレイは再現性良く作製することが困難とされていたため,まずは合成プロセスを最適化し,高い再現性を確保した。

得られた光電極の光電気化学特性を評価したところ,疑似太陽光照射下で比較的大きな光電流が得られた。これは,低欠陥量に伴う高い電荷移動効率と,多くのステップにおける高い表面化学反応活性に加えて,特異なナノ構造が入射光に含まれる紫外線を効率的に取り込めることが明らかとなった。

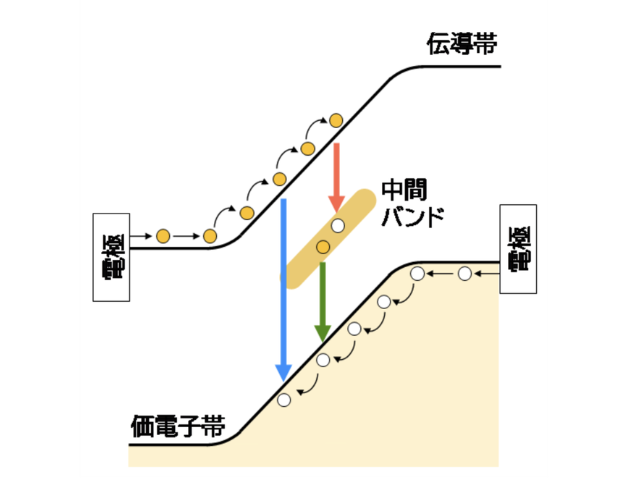

さらに研究グループは可視光の有効利用に向けて,表面プラズモン共鳴を示す銀ナノ粒子を酸化亜鉛ナノパゴダ表面に修飾し,光電気化学特性の向上を試みたところ,銀ナノ粒子修飾前に比べて約1.5倍の光電流が得られた。

光電流値の作用スペクトルから,この光電気化学特性の向上が,主に銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴による可視光吸収によって引き起こされる熱電子移動に帰属することがわかった。銀ナノ粒子の修飾方法を最適化することで,酸化亜鉛ナノパゴダ自体の特性への悪影響をなくして,光電気化学特性のみを向上できることもわかった。

酸化亜鉛は光溶解性のために,単体では長時間の太陽光照射に耐えられないため,表面修飾による耐久性の向上が現在の主なテーマ。研究グループは,高い光電気化学特性と耐久性の両立が実現できた際には,実環境(太陽光による河川水や海水の分解)における水分解水素製造を行ない,実課題の抽出をする予定だとしている。