東京大学の研究グループは,天の川銀河の中心から1~2光年にあるセファイド変光星の金属量を測ることに成功し,銀河円盤の金属量勾配がほぼ一直線の単純な関係式で表せることを明らかにした(ニュースリリース)。

セファイド変光星は,おおよそ2~50日の周期で明るくなったり暗くなったりを繰り返す脈動現象を示す星。周期と星の固有の明るさには関係(周期光度関係)があり,明るさと距離は密接に関係するため,セファイド変光星までの距離を求めることができる。

太陽系は銀河の中心からおおよそ2万6千光年の距離にあり,これまでの研究では太陽系の周囲を含め,中心から約2万光年よりも外側部分にあるセファイド変光星の金属量が調べられてきた。一方,中心に近い領域では星間物質による減光が強く,研究が進んでいなかった。

そこで,研究グループは,チリ・ラスカンパナス天文台にあるマゼラン望遠鏡(口径6.5m)に設置したWINERED(ワインレッド)分光器を利用し,星間物質による減光が比較的小さい赤外線での分光観測を行なった。

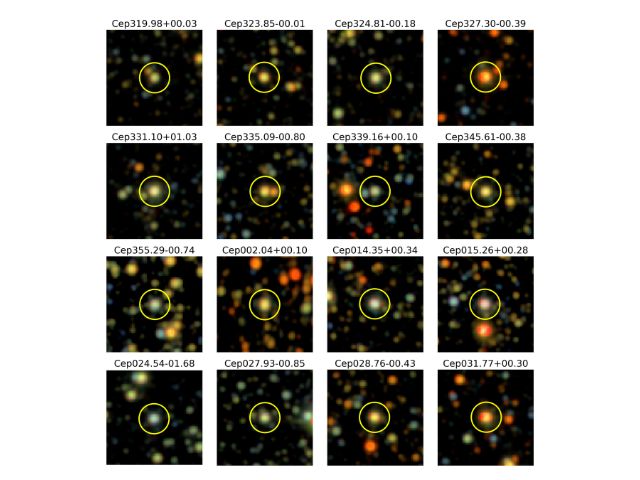

この分光器は,900~1350nmの近赤外波長域を比波長分解能 λ/Δλ=28000 で分光でき,他の分光器よりも効率よく信号を検出して高い感度で分光スペクトルを得ることができる。研究グループは,2023年6月に行なった観測で銀河中心から1~2万光年に位置する16個のセファイド変光星のスペクトルを取得した。

これらの星は可視光が1万分の1~1000億分の1以下になる減光を受けている。したがって,赤外線でなければ今回の研究に必要なスペクトルは得られなかった。

得られたスペクトルには,鉄をはじめ多くの元素の吸収線が現れている。この研究では,30本の鉄の吸収線を利用して金属量を測定した。その結果,ほぼすべての星が太陽の1~2倍の金属量をもつということがわかった。

セファイド変光星の年齢は数千万年~数億年でと若く,銀河円盤の内側にあるそのような若い星がどのような金属量をもつかわかっていなかった。

この結果から,中心から2万光年以内の円盤内縁部でも単純な金属量勾配が伸びている様子が初めてとらえられた。星とガスの密度が高い円盤内縁部でたくさんの星が生まれて,それに応じて重元素の合成も順調に進んだことがわかる。

今回の研究では鉄の吸収線だけを利用した。他の重元素の組成も詳しく調べることで,どのような天体が重元素合成に寄与してきたかを推定することができる。それによって,化学進化の理論モデルの精度を高め,銀河円盤全体での金属量勾配を説明するような銀河進化のシナリオを描き出すことができるとしている。