東京都市大学,関西学院大学,九州工業大学,JAXA「はやぶさ2」ONCチームは,小惑星探査機「はやぶさ2」が2020年12月6日の地球帰還後,別の小惑星へ向かう拡張ミッションの航行中に黄道光観測を実施し,内惑星領域における惑星間塵の分布を計測することに成功した(ニュースリリース)。

東京都市大学,関西学院大学,九州工業大学,JAXA「はやぶさ2」ONCチームは,小惑星探査機「はやぶさ2」が2020年12月6日の地球帰還後,別の小惑星へ向かう拡張ミッションの航行中に黄道光観測を実施し,内惑星領域における惑星間塵の分布を計測することに成功した(ニュースリリース)。

黄道光は,我々の住む太陽系内に漂う惑星間塵が太陽光を散乱することで生じる淡い光。惑星間塵は太陽系内に存在する最小の天体であり,それがどこで形成され,太陽系内をどのように移動しているのかを黄道光の観測を通して探ることで,惑星や小惑星の研究とは別の側面から太陽系のダイナミックな変化を知ることができる。

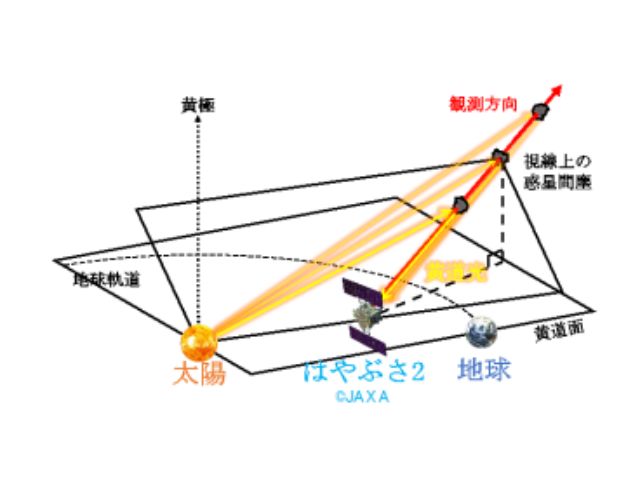

研究グループは,「はやぶさ2」において,2021年から2022年にかけて,搭載の光学航法望遠カメラ(ONC-T)により日心距離0.76auから1.06auの範囲で黄道光の観測を成功させ,太陽系の内惑星領域における惑星間塵の分布情報を得た。

今回の観測で地球近傍での惑星間塵の濃度がべき乗則に従うことが明確に示された。観測されたべき指数が示す惑星間塵の濃度は,惑星間塵の太陽への落下のみを考慮した標準的な理論と比べて,太陽に近づくほど予測より濃くなることを示している。

この結果は,惑星間塵の太陽への落下についての新たな物理があるか,地球近傍で惑星間塵が生成されるなどの知られていない天体現象があることを示唆している。

これは地球近傍からの黄道光観測では得られない情報であり,惑星間を航行する「はやぶさ2」を用いたからこそ達成できた成果だとする。

これは,1970年代にPioneer10号・11号とHelios A号・B号というNASAの探査機が黄道光を観測して以来,約半世紀ぶりの成果となったが,当時と比べて観測装置の性能は格段に向上しており,解析手法も洗練されている。

今回の成果は,惑星間塵の研究だけでなく,黄道光に埋もれた遠方の銀河や初期宇宙から来る微弱な宇宙背景光を観測するためにも役に立つ。この成果のメンバーを含む国際研究グループでは,2023年冬に打上げ予定のNASAロケット実験CIBER-2や将来の惑星探査機により,黄道光や宇宙背景光をさらに詳しく観測する予定だとしている。