東北大学の研究グループは,光ファイバーと同じ材料と形状を持ちファイバー型光制御デバイスへの応用が期待できる新材料「完全表面結晶化ガラスファイバー」を作製した(ニュースリリース)。

東北大学の研究グループは,光ファイバーと同じ材料と形状を持ちファイバー型光制御デバイスへの応用が期待できる新材料「完全表面結晶化ガラスファイバー」を作製した(ニュースリリース)。

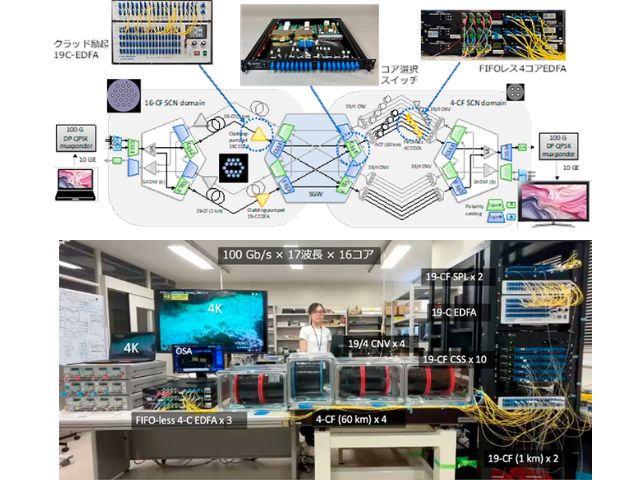

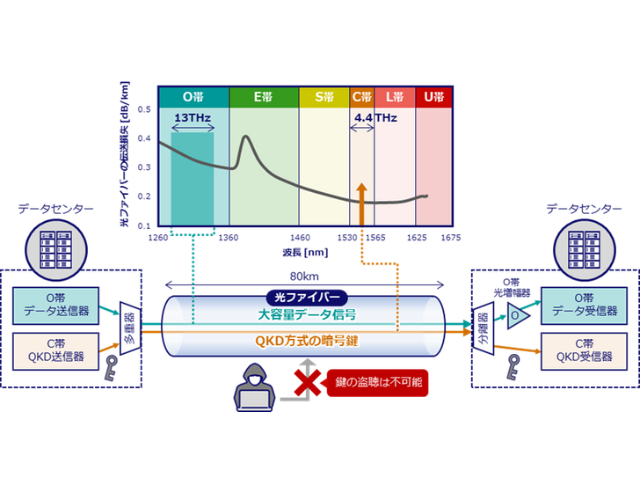

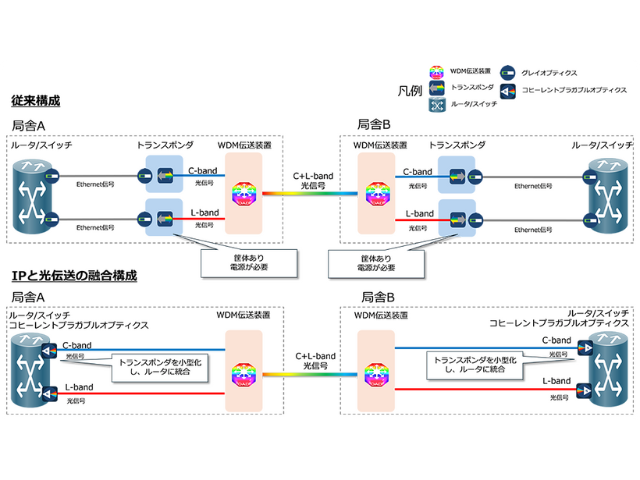

光通信システムには,一般的に伝送を担う透明で非晶質のガラスのファイバーと制御を担う結晶のデバイスが必要とされている。ところがガラスと結晶という異種材料の混在は,光損失や接続不整合性の要因となり,さらなる通信の高速化・大容量化を阻む大きな課題となっている。

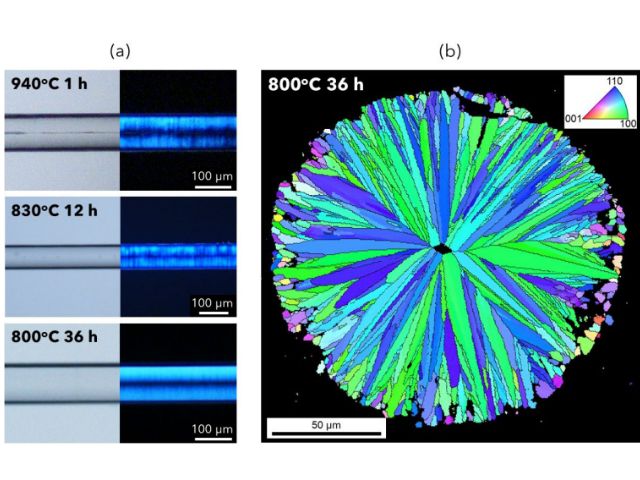

そこで研究グループは,ガラスの結晶化により得られるガラスと結晶の複合材料「結晶化ガラス」に着目して研究開発を行なってきた。ケイ酸塩ラスの熱処理によりストロンチウム,チタン,シリコンの複合酸化物であるSr2TiSi2O8結晶がガラス全体に渡って緻密かつ一方向に整列して析出する「完全表面結晶化ガラス」を開発しており,Sr2TiSi2O8結晶に由来する二次非線形光学効果の発現にも成功している。

しかし,結晶化に伴う割れや空孔の発生が免れず,これにより完全表面結晶化ガラスのファイバー化に重要な透明性の確保という大きな課題が残っていた。

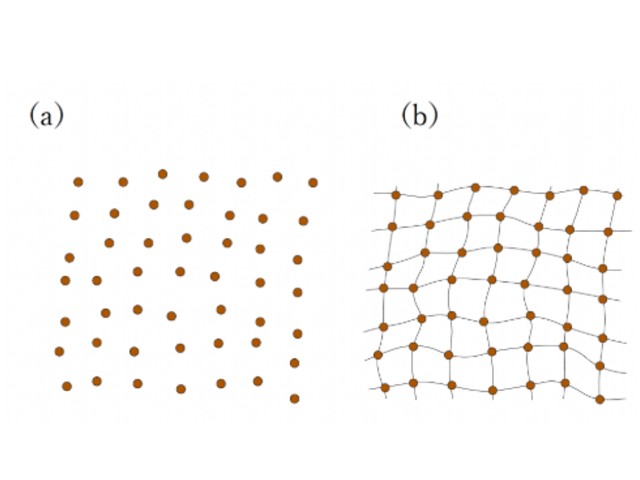

完全表面結晶化ガラスは,Sr2TiSi2O8結晶の組成に対してTiO2とSiO2を過剰に加えた前駆体ガラスから得られる。表面にSr2TiSi2O8結晶が形成された後,前駆体ガラス中の余剰となった成分はSr2TiSi2O8結晶ドメインの内部およびドメイン間にガラス状態で閉じ込められることになる。

研究グループは,この特徴的な組織構造を適切な熱処理によって制御し,割れや空孔が一切ない「完全表面結晶化ガラスファイバー」の作製に成功した。その断面は単結晶材料には見られない「放射状の配向結晶構造」を有している。

また,透過型電子顕微鏡などにより,試料中心に生じるはずの空孔が余剰のガラス成分で補填されるという空孔抑制機構が明らかとなった。

余剰成分のガラスの屈折率は Sr2TiSi2O8結晶のそれと非常に近く,空間的かつ光学的に均一に近いことからファイバーの透明性が確保されている。さらに光通信波長1550nmでの光損失測定の結果,従来の透明セラミックス材料(1cm厚で80%未満の透過率)を凌駕し,かつ光学単結晶級の値(1cm厚で90%以上の透過率)を達成した。

研究グループは,透明性という大きなハードルを乗り越えたことで,同ファイバーの放射状の配向結晶構造を利用した新規光制御方式も考案しており,光ファイバー通信システムのさらなる大容量化への貢献が期待されるとしている。