情報通信研究機構(NICT),住友大阪セメント,名古屋工業大学,早稲田大学は,テラヘルツ波となる285GHzの周波数帯で32Gb/sの大容量テラヘルツ波無線信号を異なるアクセスポイントへ透過的に分配・送信するシステムの実証に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

情報通信研究機構(NICT),住友大阪セメント,名古屋工業大学,早稲田大学は,テラヘルツ波となる285GHzの周波数帯で32Gb/sの大容量テラヘルツ波無線信号を異なるアクセスポイントへ透過的に分配・送信するシステムの実証に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

テラヘルツ波の信号は,第5世代移動通信システム(5G)で使用されているマイクロ波帯やミリ波帯の信号に比べ,伝搬損失が非常に大きいため,長距離の送信や屋外から屋内など,障害物のある環境での通信が難しい。

また,テラヘルツ波帯の電波はカバー範囲が狭いため,ユーザーの移動がある場合,途切れなく通信を実現することも難しい。このような課題を克服するためには,テラヘルツ波信号を透過的に分配・送信することが重要だが,これまでこれらを効率よく実現する技術はなかった。

今回研究グループは,テラヘルツ波信号を光信号に変換し,様々なアクセスポイントに透過的に分配・送信する技術を確立した。

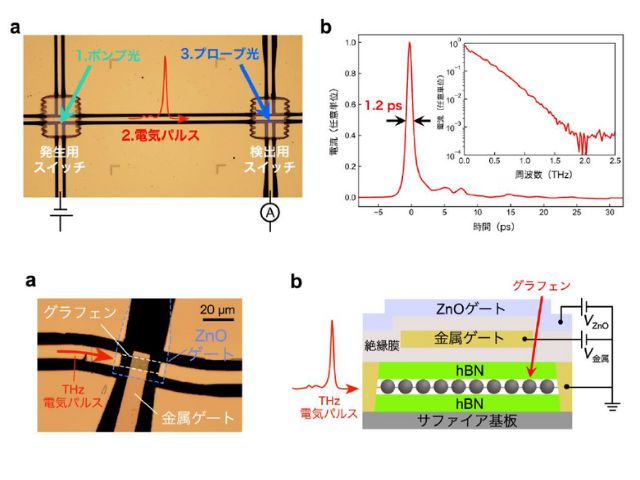

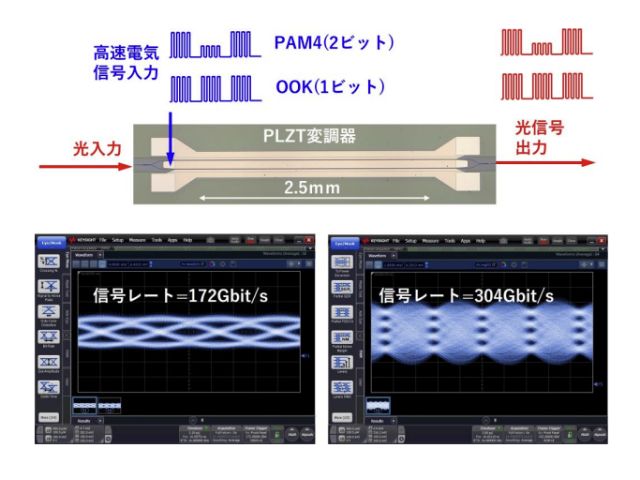

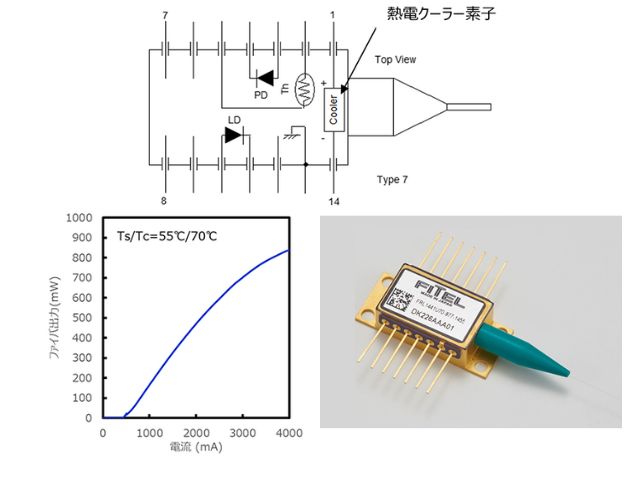

要素技術の一つ目は,共同開発した,テラヘルツ波を光信号に変換するテラヘルツ波-光変換デバイスで,強誘電体電気光学結晶(ニオブ酸リチウム)を利用した高速光変調器。結晶の厚さを従来比1/5以下の100µm以下とすることで,285GHzのテラヘルツ波にも対応可能な高速性を実現した。

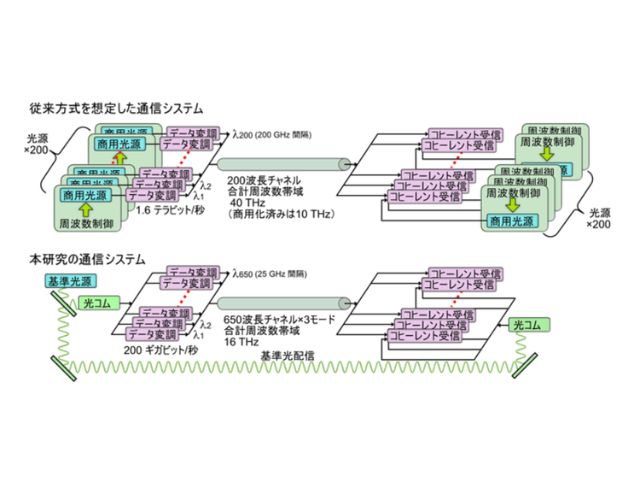

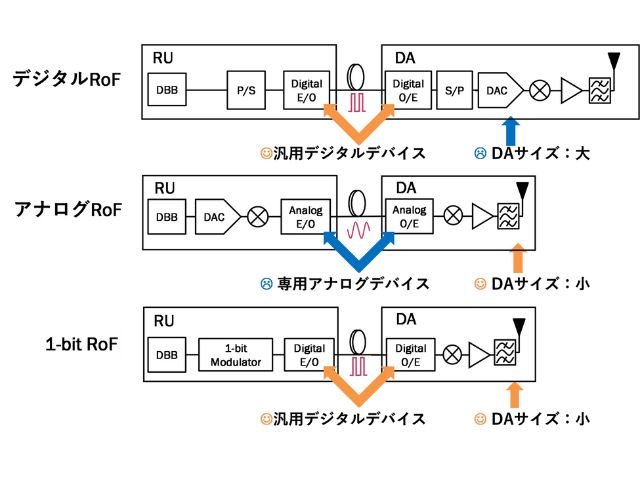

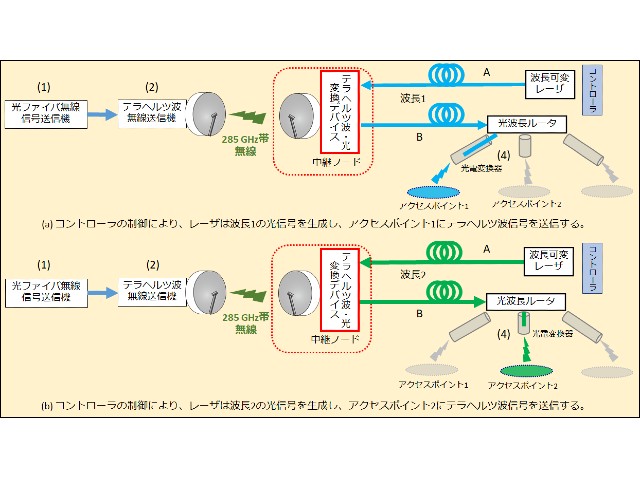

二つ目は光ファイバ無線技術で,テラヘルツ波信号の行き先を変更できる機能を付加した。テラヘルツ波信号を搬送するために,波長可変レーザーにより生成した異なる波長のレーザー光を用い,波長を切り替えることで,テラヘルツ波信号をスムーズに切替え可能にした。これにより,特定の波長が割り当てられた異なるアクセスポイントすなわちユーザーの位置に応じた配信が可能になる。

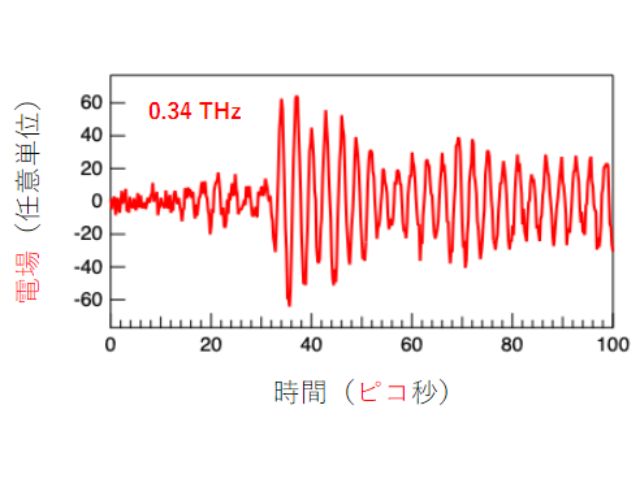

これらの技術を組み合わせ,4QAM変調で32Gb/sの大容量テラヘルツ波信号を直接光信号に変換し,異なるアクセスポイントに分配・送信する伝送システムの構築・実証に成功した。また,テラヘルツ波の信号を10マイクロ秒以下という極めて短い時間で切り替えることができる可能性を示した。

これにより,テラヘルツ波信号をあるアクセスポイントから他のアクセスポイントへ透過的に伝送することが可能となる。また,アクセスポイント間のテラヘルツ波信号の経路制御や切替えを行なうことで,途切れることのない通信や省エネルギー化が期待される。

研究グループは今後,今回確立したテラヘルツ波-光変換デバイスと光ファイバ無線技術を活用し,更なる高周波化、高速化及び低消費電力化を目指した技術検討を進めるとともに,国際標準化活動並びに社会展開活動を推進していくとしている。