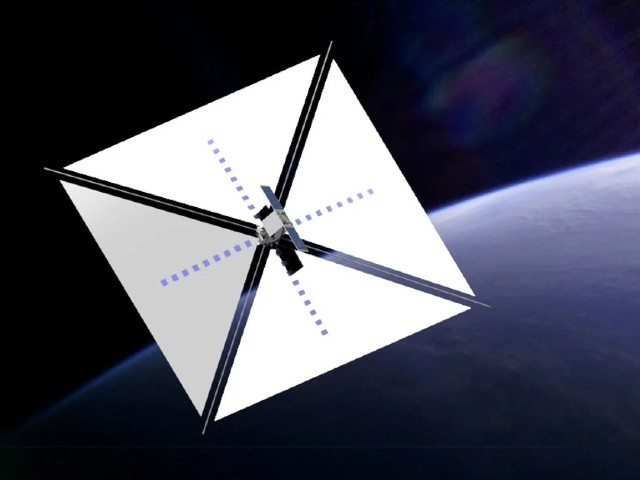

情報通信研究機構(NICT)ら国際グループが開発した,氷衛星の生命の存在可能性を探査するテラヘルツ波分光計(SWI)を搭載した,欧州宇宙機関(ESA)の木星氷衛星探査機JUICE(JUpiter ICy moons Explorer)が,2023年4月14日に打ち上げられた(ニュースリリース)。

情報通信研究機構(NICT)ら国際グループが開発した,氷衛星の生命の存在可能性を探査するテラヘルツ波分光計(SWI)を搭載した,欧州宇宙機関(ESA)の木星氷衛星探査機JUICE(JUpiter ICy moons Explorer)が,2023年4月14日に打ち上げられた(ニュースリリース)。

JUICEは,木星の水の豊富な氷衛星や木星大気及び磁気圏を探査するESAのミッション。JUICEに搭載されている11のサイエンス機器のうちの一つであるSWIは,氷衛星のガニメデ,エウロパ,カリストの居住可能性を調査するためのデータを提供する。

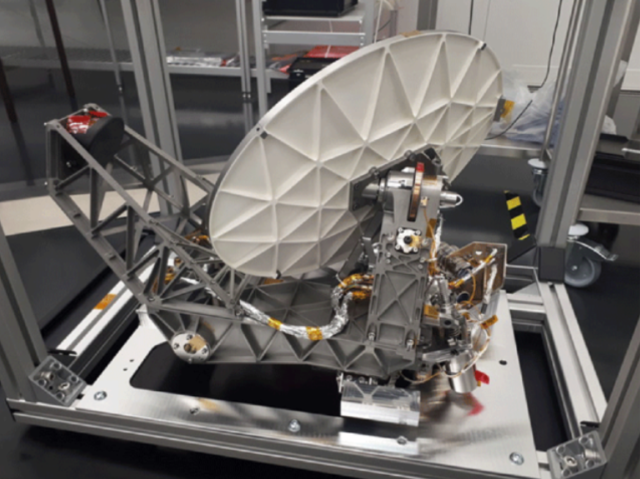

SWIは,独,日本,仏,スウェーデン,スイス,露,ポーランド,中国から成る国際共同プロジェクトで,開発における日本の担当部分は,主鏡・副鏡・駆動部のアクチュエータとなっている。

惑星観測には,アンテナの指向性向上やサイドローブ抑制などが重要だが,アンテナ鏡面に関して,日本はSMILES(超伝導サブミリ波リム放射サウンダ)の開発経験を持つ。観測対象のテラヘルツ波強度を正確に知るにはアンテナ鏡面の損失などの較正データが重要だが,日本チームは鏡面のオーミック損失を評価する特許技術などを有する。

日本分担分の開発においては,SMILESのヘリテージを最大限に活かすため,SMILESのアンテナ開発の実績があるメーカと協力し,主鏡,副鏡の機械設計・製作,及び機械測定(鏡面精度・粗度測定,周期的歪みの測定)等を実施した。

SWIのアンテナは,開口直径30cmのオフセット・カセグレン鏡。通常,深宇宙探査のペイロードでは可動部をなるべく少なくするように設計するが,SWIの場合,巨大ガス惑星木星の鉛直構造を測定するほか,氷衛星ではLimb(大気の観測)とNadir(表面の観測)の両者を観測する上,信号較正のために深宇宙を指向する必要が生じる。

そのため,アンテナ系は直交した2軸方向に走査を行なうための駆動機構を備え,その角度はJUICEの軌道面内方向には±76°,それに直交する方向にも±4.3°もの視野範囲を移動する。

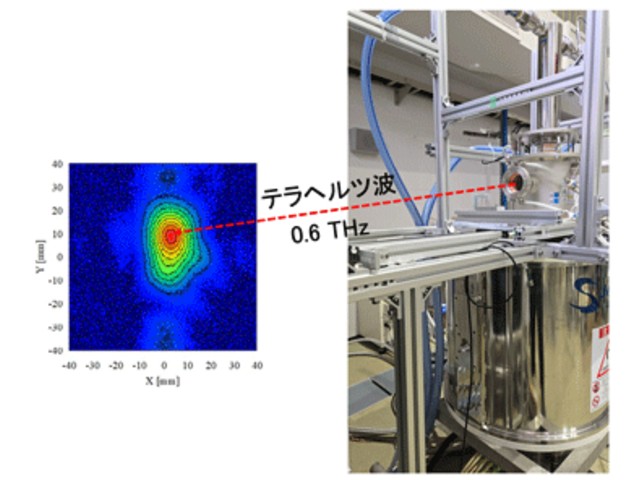

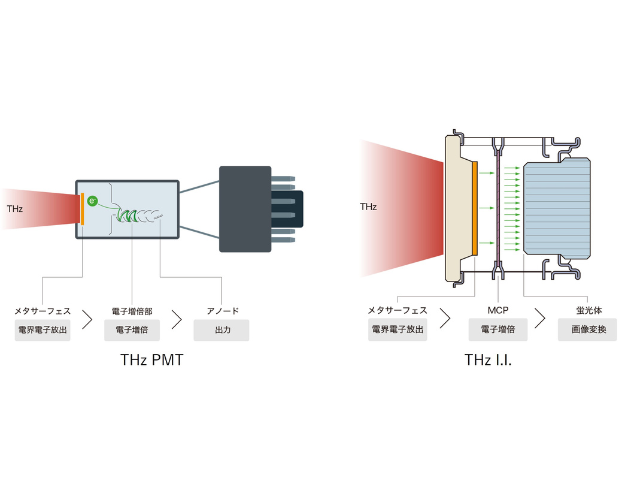

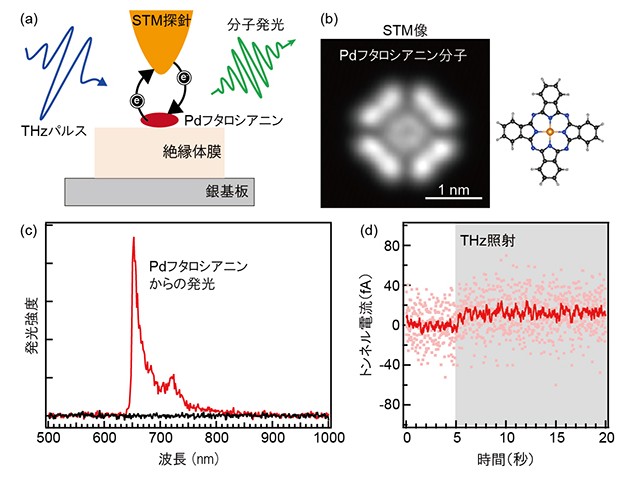

受信機のフロントエンドは600GHzと1,200GHz帯の2系統のショットキー・バリア・ダイオード・ミキサを搭載し,観測信号と局部発振器信号とのヘテロダイン検波により,テラヘルツ波帯の観測信号をマイクロ帯の信号にダウンコンバートする。マイクロ波信号は最終的に高分解能分光計(CTS)と広帯域分光計(ACS)に入力し,周波数軸の分光スペクトルを得る。

JUICEは2031年に木星圏へ到達予定。木星の氷衛星であるガニメデの非常に希薄な大気や表面及び表面下の調査や,エウロパの地下海から噴出するプリュームに含まれる組成の観測を実施するとしている。