東京大学らの研究グループは,太陽のような恒星が進化した姿である漸近巨星分枝星(AGB星)の変光の振幅が,星の宇宙空間へのダスト(固体微粒子)形成供給量と相関を持つことを発見した(ニュースリリース)。

東京大学らの研究グループは,太陽のような恒星が進化した姿である漸近巨星分枝星(AGB星)の変光の振幅が,星の宇宙空間へのダスト(固体微粒子)形成供給量と相関を持つことを発見した(ニュースリリース)。

星間物質が星を作り,星の内部で合成した重元素を星間物質へ還元するという物質循環の描像が描かれているが,宇宙にあまねく存在し,重元素を多く含むダスト(固体微粒子)の起源や形成供給メカニズムは未だに良く理解されていない。

このダストの形成と供給の場として,太陽のような恒星が進化した姿であるAGB星が重要視されている。星の周りで作られたダストは,星からの光で温められ,中間赤外線で輝く。

ダストが多くなると星からの光の吸収と赤外線領域での輝きが増加し星近くのダストよりも外側の少し冷たいダストが良く見えるようになるため,中間赤外線領域のカラーは星が形成したダストの量に関係すると考えられるという。

この指標が星自身のどういった活動指標と関係をしているかを明らかにすることは,ダストの形成過程を明らかにするうえで重要な手掛かりになる。特にAGB星は,星の収縮・膨張にともない数年周期で明るさが変わる現象(変光)を示し,この現象がダスト形成過程に深く関係していると考えられている。しかし,これまでの研究では,中間赤外線観測の観測期間が不十分のため,星の変光とダスト形成過程の関係はよくわかっていなかった。

研究グループは赤外線天文衛星である「あかり」および広視野赤外線探査衛星WISEの観測データを組み合わせ,これまで長期観測が困難であった中間赤外線領域(波長10–30μm)における長スケールの期間の時系列データを解析した。

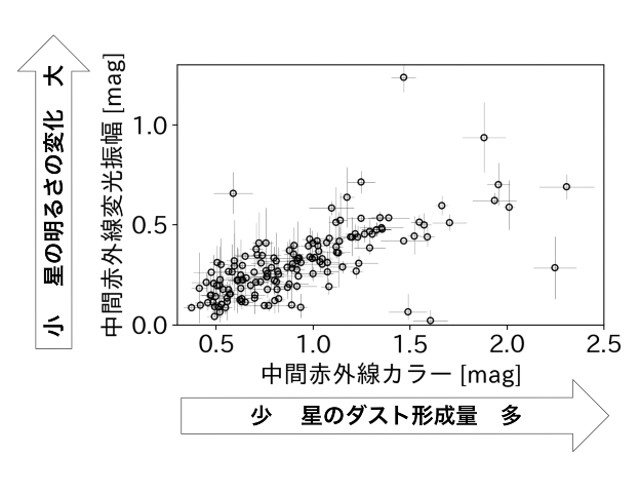

その結果,変光振幅が大きい明るさが大きく変化するAGB星は中間赤外線カラーが赤く,変化が小さいものは青いことがわかった。中間赤外線カラーはダストが大量にあるほど赤くなるので,これは星の変光振幅と星の宇宙へのダストの供給量に関係があることを示している。

研究グループは,これまで注目されていなかった星の変光振幅と星のダスト(固体微粒子)形成供給量の相関は,宇宙でダストがどの天体から作られているかダストがどの星から作られているかを知る手掛かりになるだけでなく,ダストの形成過程の素過程を明らかにするための新たなヒントとなるとしている。