名古屋市立大学,群馬大学,京都大学は。光によってO2(酸素)の消費を制御できる新たな試薬を開発した(ニュースリリース)。

名古屋市立大学,群馬大学,京都大学は。光によってO2(酸素)の消費を制御できる新たな試薬を開発した(ニュースリリース)。

酸素はヒトをはじめとする生命が活動エネルギーを作り出すために必要不可欠な分子だが,からだの中で酸素濃度が低下した状態(低酸素)をどうやってからだが感知しているのか,解明な点が多い。

このような研究において低酸素環境を自在に操ることができれば,からだのどの部位が,どのようなタイミングで低酸素を感知しているのか,詳細に調べることが可能になり,低酸素によって引き起こされる様々な疾患の病態の解明につながると考えられる。

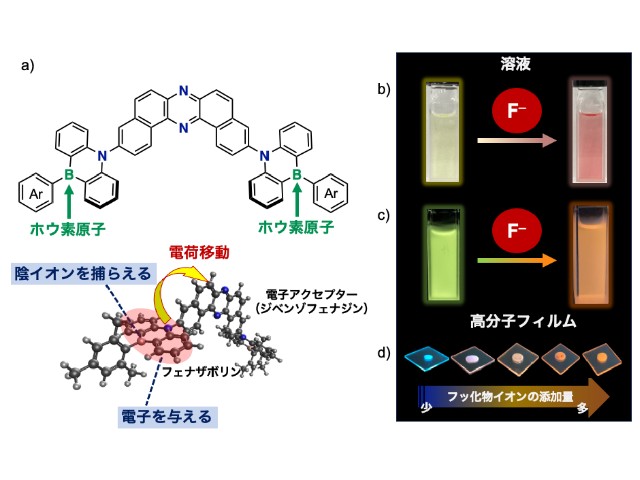

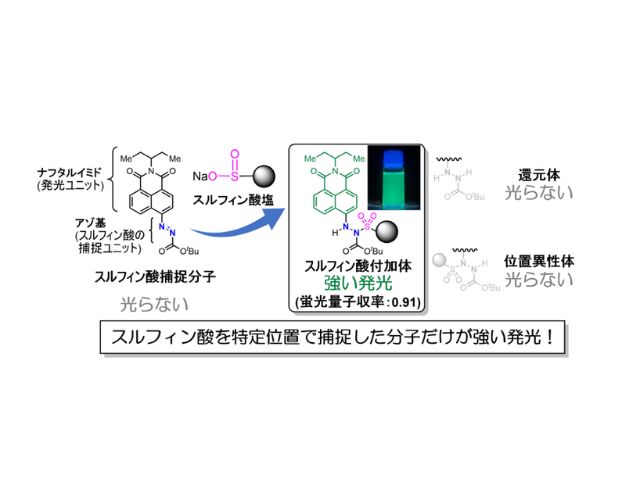

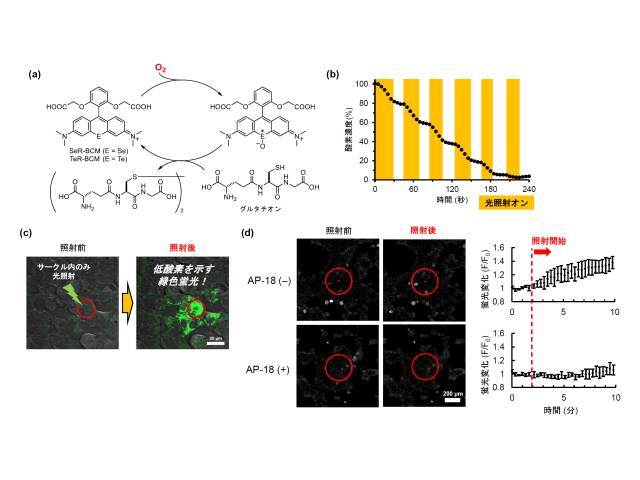

今回,セレン(Se)を含む色素が,サプリメントとしても知られるグルタチオンと協働し,緑色や橙色の可視光に応答して急速に酸素を消費する光酸素スカベンジャー(ある特定の物質を除去する薬剤などのこと)として機能することを発見した。

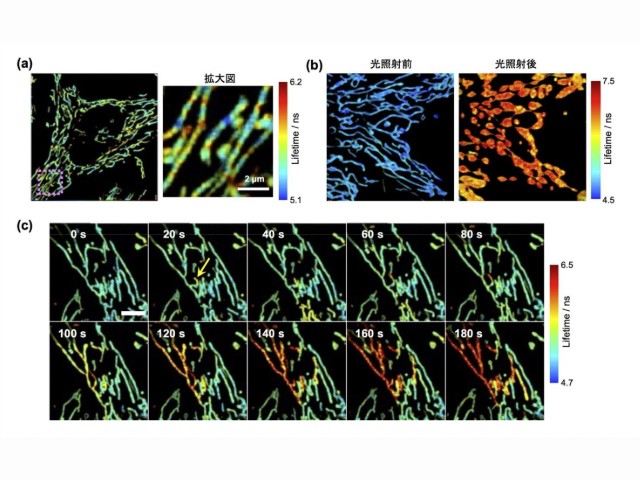

これらを応用し,非常に狭い範囲に光を照射することで細胞数個分程度の範囲でも低酸素状態を作り出せることが分かった。また,低酸素に応答してカルシウムイオンを流入させるタンパク質であるTRPA1(Transient Receptor Potential A1)の活性を,一部分の細胞だけで光制御できることも分かった。

このように生きた細胞にも応用でき,光によって酸素を消費できるような試薬は前例がないため,研究グループは低酸素の研究における強力なツールとして期待されるとしている。